Me he acercado a la Setmana del Llibre en Català, como una de esas citas de cada año, imprescindibles. Somos pocos y siempre los mismos, los fieles a la feria. Me interesan una conversación entre la escritora Núria Bendicho y la crítica Marina Porras sobre el sur de William Faulkner, una presentación que equipara a Manel Vidal con Josep Pla y un diálogo entre el escritor Raül Garrigasait y el artista Perejaume (ya los escuché hablar en el CCCB, pero como los temas que tratan son complejos, no está de más oírlos explicarse dos veces).

Faulkner en Barcelona

La conversación entre Marina Porras y Núria Bendicho ya había empezado cuando llego. Las dos son fanáticas de Faulkner. Para Porras, la lectura de Faulkner —nos anima a empezar con El ruido y la furia— le abrió un mundo.

Comparan a McCullers y a Faulkner, dos autores del sur de EE. UU., ese espacio sociológico del racismo y la esclavitud que trasciende la geografía. Hablan de lo grotesco en las obras de Faulkner y McCullers, que era 20 años más joven que él. «Si escribes en el sur después de Faulkner… no puedes ignorarlo», dice Porras. Ambas coinciden en que Faulkner es el pensador del sur, y Bendicho añade la vertiente nacionalista del escritor: él se avergonzaba de la esclavitud y el racismo del sur, pero amaba la tierra. McCullers no: para ella los personajes no cargan tanto con la fuerza del destino —Faulkner sí cree en el destino. Uno y otra crean figuras grotescas, fuera de la norma, difíciles de convertir en caricatura. Bendicho habla del racismo, de cómo Faulkner no empatiza con los negros.

Porras comenta la diferencia de géneros: Faulkner como hombre, McCullers como mujer y como lesbiana. La crítica nos dice que las mujeres de McCullers están atrapadas en la gran distancia entre la mujer que son y la que querrían ser: eso acerca a McCullers más a otras autoras occidentales del siglo XX que a Faulkner. A propósito de esto, Bendicho —muy influida por Faulkner en su escritura— nos explica que McCullers fue toda la vida una lesbiana no practicante, casada con un gay que más adelanté se suicidó: ni siquiera cuando se alejaba del Sur, cosa que hacía a menudo, tenía sexo con mujeres.

El homenot Manel Vidal

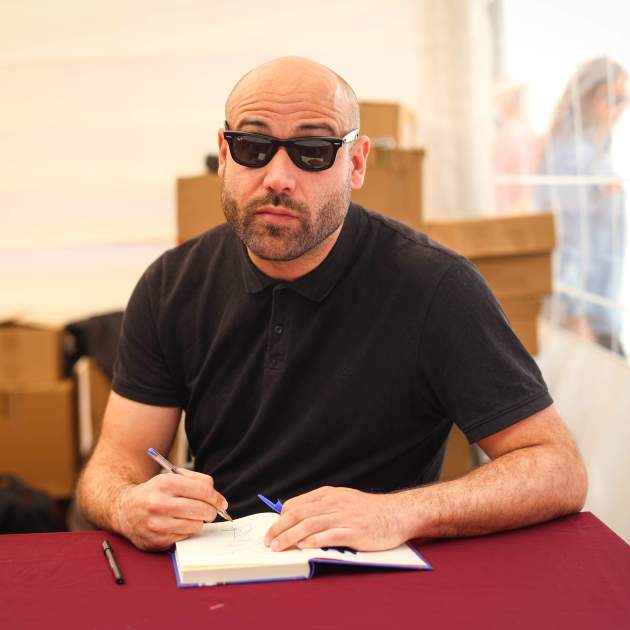

Manel Vidal ha publicado su primer libro, La passada a l’espai. Es guionista y humorista, ampurdanés. Josep Pla también era ampurdanés y un siglo atrás escribió un primer libro, Coses vistes, que hasta hace poco era inencontrable y ahora se ha reeditado. Vidal conversa con Xavier Pla, el autor de Un cor furtiu, la magna biografía —el biógrafo— de Josep Pla (valga la redundancia). El moderador es Bernat Reher, que nos advierte que el acto será desestructurado. De entrada, Vidal tira balones fuera, no tiene ganas de hablar de su libro, o quizá sí, pero le da vergüenza estar en el escenario en calidad de escritor. Es bueno que sea así, dice a su favor. No olvidemos que está aquí por analogía con Josep Pla, el gran Josep Pla. Y, por tanto, Vidal dice que quiere hablar del libro que Xavier Pla ha escrito sobre Pla (disculpad que sea cargoso). A los 28 años, Josep Pla publicó Coses vistes, cuando llevaba cinco recorriendo toda Europa. Todo el mundo le pedía una novela, pero salió eso. El biógrafo dice que la literatura catalana de los años veinte era muy rígida, muy burguesa. Pla les dijo: por fin sale un libro malo. El suyo. Vidal es mayor de lo que lo era Josep Pla, pero aún bastante joven, y medio país lo conoce por La Sotana, La competència y por sus actuaciones como comediante.

Pla escribió sus Homenots cuando los retratados aún vivían —y algunos eran amigos del escritor, y pronto dejaron de serlo, cuando leyeron el perfil que había hecho de ellos

«Me interesa la conversación todo el rato, me gusta explicarme a mí mismo en medio del colectivo», dice Vidal. El biógrafo alaba La passada a l’espai, dice que tiene el mismo punto de partida que Coses vistes de Josep Pla, el afán de absorber la realidad. «Pla chupa de la realidad, como un vampiro. Todo es materia para convertirse en literatura. Por eso el primer libro de Pla supera el paso del tiempo. En Pla todo es susceptible de literatura —también el fútbol», dice el biógrafo. El tema de la autoficción de Vidal es el fútbol, pero acaba hablando de sí mismo, de cómo se gestó esa pasión. El biógrafo prosigue: Pla bebía tanto de la realidad que escribió sus Homenots cuando los retratados aún vivían —y algunos eran amigos del escritor, y pronto dejaron de serlo, cuando leyeron el perfil que Pla había hecho de ellos.

Vidal celebra que el biógrafo haya leído todo Pla y no haya tenido la tentación de imitar su estilo.

«Pla era un hombre de gran vitalidad, le gustaba hacer el amor, comer, viajar. Me parece que la biografía debía tener esa vitalidad de Pla». Vidal celebra que el biógrafo haya leído todo Pla y no haya tenido la tentación de imitar su estilo. Y entonces hablan de la guerra civil, y Xavier Pla se nos pone triste. La guerra lo devastó todo, dice, pero no es solo eso: «La catalanidad de Pla es indestructible porque él quería ser el mejor escritor en catalán. Pero Pla pensaba que en el 39 y 40 podría seguir hablando en catalán, que el franquismo era un mal menor. Apoyó a los franquistas y nunca hizo autocrítica».

Vidal habla del corte que la guerra hizo entre los autores catalanes, el antes y el después imborrable: Un cor furtiu le ha ayudado a entenderlo. Termina por prometernos que, si alguna vez escribe algo más, volverá a hacer lo que hacía Pla: escribir sobre las personas que ha conocido.

La hora eterna de los profetas

Joan Burdeus irrumpe en el escenario, hace una introducción rápida, de gran densidad intelectual. Es muy bueno en lo que hace, y la cabeza siempre le va más deprisa que la lengua —es propio de él. Suben con él Jordi Cornudella, Perejaume y Raül Garrigasait. La conversación que anticipan será sobre Arte y profecía, en sintonía con las inquietudes y el trabajo de los participantes. Burdeus presenta a Perejaume como un artista-profeta, que no solo crea sino que actúa sobre la realidad. Ha publicado L’escrita hace poco, y si lo conseguís ver enseguida entenderéis por qué Perejaume es un poco profeta. Garrigasait publicó La roca i l’aire, un ensayo que combina la historia del arte con las cosmovisiones cambiantes del mundo. En el escenario también está Jordi Cornudella, un editor y corrector muy celebrado por los entendidos, que acaba de editar tres libros de poesía de Josep Carner: L’oreig entre les canyes, La paraula en el vent y Nabí. Los libritos salen sin prólogos, para una lectura directa y tal cual fluye.

Nabí, la historia del profeta que se niega a transmitir a los demás la palabra de Dios

Para Cornudella, Carner tiene muchas cosas que decir. Su libro más “profético” (y venerado) es Nabí, la historia del profeta que se niega a transmitir a los demás la palabra de Dios. El de Carner es una profecía de lo que hace cien años ya estaba y que todavía sigue ahí. Perejaume salta: «Hay síntomas de profecía en la vida. Ahora mismo el aire está transitado de voz. En los artistas, la visión o el accidente provocado es un recurso profético. Las letras son negras y, después, en cambio, nos abren a la luz, al cromatismo; ya no vemos las letras sino lo que significan: las letras arden». Es curioso escucharlo, placentero. Por eso el escenario está lleno, la gente ha venido para la ocasión. Garrigasait también es un gran pensador, y un buen orador. Lo escucho y me pregunto qué hace, que no está en las universidades, delante del público. Quizás da algunas horas de clase a la semana, lo desconozco. Si no es así, debería hacerlo: sería justo para los alumnos. Lo oímos explicar, a propósito del arte, de Carner y de las profecías: «En la Biblia, escrita en hebreo antiguo, existe la misma forma verbal para pasado, presente y futuro. Creo que eso conecta mucho con Carner y su manera de entender la poesía. Todo es locura, todo es engaño de vidas condenadas —dice la sacerdotisa pagana de una religión vencida. La lírica como el esfuerzo más alto de dar sentido a las cosas». Garrigasait, por cierto, lleva tiempo dándole vueltas a las profecías: incluso escribió una novela con ese título, años atrás.

Cornudella termina hablando de las profecías retrospectivas, que quiere decir que requieren de un pasado falso para imaginar un nuevo futuro ideal. Es lo que hizo Rousseau: su profecía estrella era la del buen salvaje, que dice que el hombre era, antes del tiempo, bueno por naturaleza. Es la sociedad, viene a decir Rousseau, la que ha contaminado la bondad natural intrínseca del hombre. Todo es un decir, claro: no hay un hombre sin sociedad ni una sociedad sin hombre. Pero las profecías ya tienen eso: suelen ser problemáticas.