Si queremos ser breves, la respuesta es no lo sabemos. Aun así, nos podemos fijar en qué ha ocurrido en otras situaciones similares.

En el siglo pasado hubo tres pandemias de gripe. La "española" de 1918 fue la más mortífera. Se desarrolló en tres oleadas: en primavera de 1918, en otoño de ese mismo año y en invierno de 1919. La realmente virulenta y mortal fue la segunda, en la que ocurrieron el 64% de los fallecimientos. En realidad, la primera oleada fue la menos letal: fue responsable del 10% de las muertes. Se han documentado cambios en el genoma del virus que podrían explicar que fuera más virulento en la segunda oleada.

En 1957 apareció un nuevo virus gripal que originó la “gripe asiática”. También cursó en tres olas epidémicas: la primera en primavera-verano de 1957 con una incidencia relativamente baja; la segunda a principios de 1958, y la tercera en el invierno de 1958-1959. La mortalidad fue más alta en las dos segundas oleadas. Diez años después, en 1968, un nuevo virus de la gripe causó la denominada “gripe de Hong Kong” cuya difusión fue más lenta e irregular: comenzó en otoño-invierno en el hemisferio norte y le siguió una segunda ola el invierno siguiente con una incidencia mayor.

La última pandemia de gripe, la denominada “gripe A” de 2009-2010, tuvo el efecto de una gripe estacional. De hecho, este virus acabó adaptándose al ser humano y desde entonces es una de las cepas que circulan cada año. Es decir, las segundas y terceras olas más letales ya ha ocurrido antes con el virus de la gripe.

En el caso del SARS-CoV-2, la aparición de nuevas olas epidémicas dependerá del propio virus, de su capacidad de variación y adaptación al ser humano. De nuestra inmunidad, de si realmente estamos inmunizados y protegidos contra él. Y de nuestra capacidad de trasmitirlo y controlarlo.

¿Puede hacerse más virulento?

Tampoco lo sabemos. Pero, a diferencia de la gripe, el SARS-CoV-2 no es el campeón de la variabilidad. El virus de la gripe también tiene un genoma de ARN, pero son ocho pequeños fragmentos que pueden mezclarse con otros tipos de virus de gripe aviar o porcina, dando lugar a nuevos reagrupamientos. Su capacidad de mutación y de recombinación es mucho mayor, por eso las vacunas de la gripe hay que cambiarlas cada año y se originan virus pandémicos con más frecuencia.

Desde que comenzó, el SARS-CoV-2 se han secuenciado y comparado los genomas de varios miles de aislamientos y ¡claro que el virus muta! Todos lo hacen. De momento, sin embargo, como esperábamos, éste parece mucho más estable que el de la gripe. Quizá sea porque tiene una proteína (nsp14-ExoN) que actúa como una enzima capaz de reparar los errores que pueden ocurrir durante la replicación del genoma.

Por tanto, aunque en este caso sigue siendo válida la definición de virus como una “nube de mutantes”, el SARS-CoV-2 parece que no acumula mutaciones que afecten a su virulencia. De momento.

Además, en otras ocasiones se ha comprobado que los virus, al “saltar” de una especie animal a otra, como en este caso, se adaptan al nuevo huésped y disminuyen su virulencia. O sea, en general, no siempre que un virus muta es para hacerse más letal sino que puede ser lo contrario. De todas formas, habrá que seguir vigilando al SARS-CoV-2.

¿Estamos ya inmunizados?

Para evitar la extensión de una epidemia hay que cortar la cadena de transmisión del virus. Se consigue cuando hay un número suficiente de individuos (por lo menos más del 60%) que están protegidos contra la infección, actúan como una barrera e impiden que el virus alcance a aquellos que aun podrían contagiarse. Esto es lo que se denomina inmunidad de grupo y se consigue cuando la gente ha pasado la enfermedad o cuando se vacuna.

Contra este virus todavía no tenemos una vacuna. ¿Hay inmunidad de grupo? Pues parece que no. Una de las conclusiones más importantes del estudio preliminar sobre seroprevalencia de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 en España es que la prevalencia se sitúa en el 5%. Algunas comunidades autónomas presentan prevalencias inferiores al 2%, mientras otras superan el 10%. Estos datos se obtuvieron mediante la detección de los anticuerpos IgG anti SARS-CoV-2 mediante la técnica de inmunocromatografía, los test rápidos. Indican que, como mucho, en algunas zonas, no más del 10% de la población ha tenido contacto con el virus. Estamos muy lejos de ese 60% o más necesario para conseguir la inmunidad de grupo.

Pero todo esto es mucho más complejo de lo que parece. Todavía no sabemos si el tener anticuerpos contra el SARS-CoV-2 —o sea, haber dado positivo en los test serológicos— realmente te asegura la inmunidad frente al virus. No sabemos, a ciencia cierta, cuánto tiempo duran esos anticuerpos ni si son neutralizantes, si bloquean al virus y te protegen de una segunda infección. Tampoco tenemos datos de la inmunidad celular, esa otra parte de nuestro sistema de defensa que no depende de los anticuerpos sino de las células y que es muy importante para vencer las infecciones virales.

En el caso de otros coronavirus, es cierto que los anticuerpos duran unos meses o años y parece que tienen cierto efecto protector. Pero esto también puede depender de la persona: no en todas ocurre lo mismo. También es cierto que hay algunos ensayos con plasma de pacientes curados del coronavirus que bloquea al virus y tiene un efecto beneficioso en personas infectadas, lo que demostraría que esos anticuerpos son protectores.

En ensayos con macacos infectados con el virus se ha comprobado que sus anticuerpos sí les protegen frente a una segunda infección. Pero son macacos. También se ha sugerido que haber tenido contacto previo con otros coronavirus, los que producen los catarros y resfriados comunes, podría tener cierto efecto protector contra el SARS-CoV-2. De momento, solo se ha demostrado en ensayos in vitro, pero podría explicar la gran cantidad de personas asintomáticas. En definitiva, la inmunidad de grupo sigue siendo un misterio.

Tres posibles escenarios

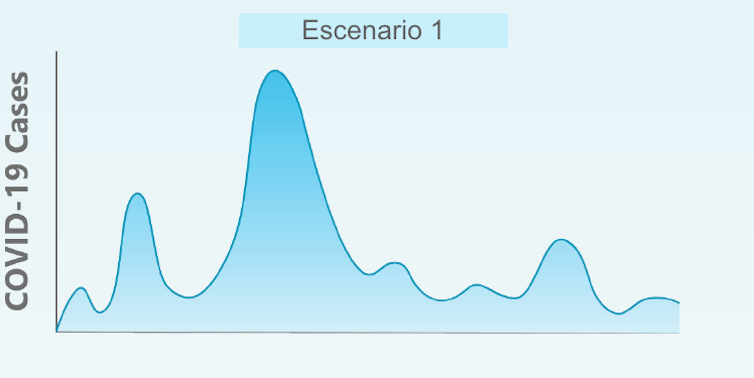

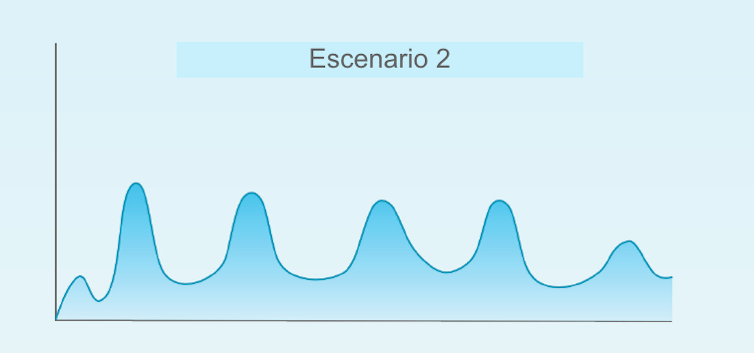

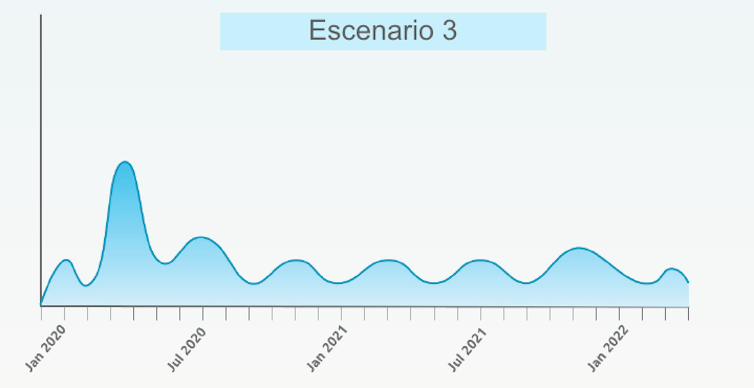

Teniendo todo esto en cuenta se han propuesto tres posibles modelos.

1. Una segunda ola mucho más intensa en invierno de 2020 seguida de olas más pequeñas a lo largo de 2021. Este escenario sería similar a las pandemias de gripe. Pero este coronavirus no es una gripe, no tiene porque comportarse igual. Este escenario podría requerir volver a algún tipo de medidas de confinamiento más o menos intensas durante el otoño-invierno para evitar el colapso del sistema sanitario.

2) Varias olas epidémicas durante un periodo de uno o dos años. Este primer pico epidémico que acabamos de sufrir vendría seguido de olas repetitivas de forma consistente durante un par de años hasta desaparecer en algún momento en 2021-22. La frecuencia e intensidad de estos rebrotes dependería de las medidas de control de cada país.

3) Pequeños brotes sin un patrón claro de nuevas olas epidémicas. Esta primera ola estaría seguida de pequeños rebrotes que se apagarían poco a poco, en función de las medidas de control y contención de cada país. Este escenario no requeriría volver a medidas tan drásticas de confinamiento, aunque el número de casos y de muertes podría continuar durante un tiempo.

En cualquier caso, parece que no podemos descartar que el virus SARS-CoV-2 continúe circulando entre nosotros durante un tiempo. Quizá se acabe sincronizando con la época invernal y vaya disminuyendo su severidad. Aunque no haya nuevas olas epidémicas, incluir un nuevo virus respiratorio que puede tener consecuencias muy graves para un grupo importante de la población en la lista de decenas de virus respiratorios que nos visitan cada año no es una buena noticia. Cada temporada de gripe se saturan las urgencias de muchos hospitales. Añadir un nuevo virus es un problema.

Controlar y evitar rebrotes: adelantarse

El virus no ha desaparecido. Puede seguir dejando muertos por el camino. Esto es lo que está ocurriendo en otros países que ya terminaron su primera ola antes que nosotros, como Corea del Sur. En España también se han producido rebrotes en algunas ciudades durante el inicio de la desescalada. En la mayoría de los casos se relacionan con aglomeraciones (fiestas o comidas familiares).

Como no podemos estar confinados eternamente ni podemos esterilizar todos los ambientes, son fundamentales dos acciones para disminuir la frecuencia e intensidad de estos rebrotes:

1. Por parte de los ciudadanos: evitar el contagio. Ya sabemos cómo se transmite el virus y que, afortunadamente, es fácil inactivarlo. Los contagios son más frecuentes en ambientes cerrados o con mucha gente. No lo olvidemos: mucha gente, muy junta y moviéndose es lo mejor para el virus. Evitar aglomeraciones, distanciamiento entre personas, uso de mascarillas, higiene frecuente de manos, limpieza y desinfección (en ese orden), seguir las recomendaciones de Sanidad. Esto es lo que hay que exigir al ciudadano, no podemos relajarnos.

2. Por parte de las autoridades sanitarias: rastrear al virus. No podemos seguir como hasta ahora, detrás del virus, hay que tomarle la delantera. Hay que instaurar un sistema capaz de detectar a una persona infectada al menor síntoma, poder rastrear y obtener información de sus contactos, hacerles un seguimiento clínico y test de PCR y serológicos y, si es necesario, aislarlos. Detectar un brote y aislarlo. Esto requiere personal, equipamiento y sistemas de diagnóstico. Hay que estar preparados para que el sistema sanitario no vuelva a colapsarse. En esto hay que ocuparse ahora mismo, a lo que hay que dedicar todos los recursos, y no en practicar test masivos a toda la población, para sacar una foto fija de la situación. Las decisiones tienen tomarse por razones sanitarias, no políticas. Esto es lo que hay que exigir a nuestros gobiernos, que tampoco pueden relajarse.

Si has estado en contacto estrecho con alguien que haya tenido síntomas de Covid-19 a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin medidas de precaución, deberías aislarte durante 14 días —y exigir a las autoridades sanitarias que hicieran los test a la persona con síntomas y a tí.

Puede haber una segunda o más olas —o no. Ahora hemos apagado el incendio, pero no lo hemos extinguido, quedan rescoldos que pueden avivar el fuego. El relajamiento de las medidas de confinamiento no es porque hayamos vencido al virus, es porque también hay que salvar el medio de vida. Un confinamiento muy largo también puede causar muertes. No vamos a acabar con el virus, lo podemos esquivar. Podemos mitigar sus efectos.

No puede volver a ocurrir lo que ha pasado: esta vez sí debemos proteger a los más débiles. Eso depende de los ciudadanos y de los gobiernos.

Ignacio López-Goñi es Catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.