Santa Marta (entonces gobernación hispánica de Tierra Firme, y actualmente República de Colombia); año 1530, hace 491 años. El aventurero castellano Gonzalo Ximénez de Quesada regresaba de un viaje exploratorio a las mesetas de Cundinamarca y Boyacá (en la cordillera de los Andes) y difundía que los indígenas de la región —los indios muíscas— practicaban unos rituales religiosos donde el sacerdote era cubierto con polvo de oro. La información de Quesada corrió como la pólvora en aquella pequeña ciudad colonial poblada de cultivadores de caña de azúcar de varias procedencias (castellanos, catalanes, alemanes, ligures); y espoleó un movimiento aventurero en busca del mito de "El Dorado" que, enseguida, trascendería las murallas de Santa Marta y las costas de Tierra Firme. Uno de estos "buscadores" sería el catalán Llàtzer Font.

¿Quién era Llàtzer Font?

La investigación historiográfica revela que Llàtzer Font era miembro de una poderosa estirpe de armadores barceloneses, con establecimientos en Cádiz y a las islas Canarias; territorios que, en aquellos momentos, eran el trampolín hispánico para la conquista y colonización del Nuevo Mundo. La misma investigación confirma que Llàtzer era uno de los hijos de Rafel Font y Paula Bernat, una curiosa pareja que funcionaba más como una sociedad que como un matrimonio, y que, como a tal cosa, estaba estrechamente vinculada a otras estirpes de armadores catalanes con intereses en el sur peninsular, en las Canarias y en el Nuevo Mundo; como los Serrallonga, los Benavent, los Xifré, los Jové, los Codina, los Planes o los Desclergue; para citar, tan solo, algunos ejemplos; o, incluso, con los poderosísimos toscanos Botti radicados en Sevilla.

Los catalanes de Cádiz, Canarias y Tierra Firme

Aquel colectivo de armadores y colonizadores catalanes —estrechamente vinculados, también, con la colonia catalana de Sevilla, creada entorno al templo parroquial de "San Pablo de los catalanes" mucho antes de la fundación de la Casa de Contratación (1504); eran los continuadores de aquellos pioneros de Palma, de Barcelona, de Tortosa y de Valencia; que, durante la segunda mitad del siglo XIV, habían sido los primeros europeos en crear estructuras coloniales en las Canarias. Y en este punto, es importante destacar que aquellos catalanes conservaban el modelo colonial de tradición propia que priorizaba la explotación económica a la dominación militar. Las fuentes documentales de la época confirman que, en aquel paisaje canario y americano, los catalanes son una minoría en relación con los castellanos; pero, en cambio, son los que, verdaderamente, impulsan el aparato económico colonial.

Ximénez de Quesada y Llàtzer Font. Fuente: Academia Colombiana de la Historia

Los primeros pasos de Llàtzer Font

Y eso es lo que explica la singularidad de la aventura de Llàtzer Font. Inicialmente, se sumó al aparato militar hispánico, pero enseguida se desvinculó del ejército. El motivo que impulsó aquella decisión sería el conflicto que tuvo con su jefe militar. Poco después de alcanzar una gran llanura que sería el solar fundacional de Bogotá (1537), Quesada —a noche cerrada— abandonó el grupo expedicionario sin repartir el botín conseguido hasta aquel momento. La historia no acabó aquí, porque Quesada —una vez puso, de nuevo, los pies en Santa Marta— acusó a Font de los mismos delitos que él había cometido. La jerarquía subordinada de Font, pero sobretodo su nacionalidad catalana, lo dejaron en una posición muy precaria ante el aparato judicial hispánico que, inicialmente, lo condenó a muerte y, después, le conmutó la pena capital por el destierro.

La leyenda negra de Font

Font no fue desterrado a una plaza colonial alejada. Ni siquiera a una isla desierta del Caribe.

La pena que la justicia hispánica impuso a Font prácticamente equivalía a una condena a muerte, porque el destierro se fijó en Pasca, una región de los Andes poblada por la nación indígena de los muíscas (los del polvo de oro), duramente enfrentados con los hispánicos.

Y aquí es donde empieza la leyenda negra de Font, fabricada por la misma administración judicial que lo había condenado injustamente. Fabricada y alimentada, hay que decir, porque cuando Quesada tuvo noticias de que Font, a través de su pareja indígena, había hecho amistad con los muíscas ordenó —de nuevo— su captura y procesamiento acusado de violar criaturas de las naciones autóctonas. Esta vez, Font no fue capturado, pero la persecución hispánica lo obligaría a permanecer oculto durante cuatro años.

Font y el misterio de "El Dorado"

Durante aquellos cuatro años de destierro, Font tuvo ocasión de conocer ampliamente el territorio de los muíscas y de conocer varias expediciones privadas europeas que, con la autorización de la cancillería de Carles de Gant pero al margen de los filtros que imponían a los corruptos cabecillas de la administración colonial hispánica, recorrían el territorio en busca de "El Dorado". Una de estas expediciones era la de los Wesler alemanes y, otra, la de los Montserrat catalanes. Naturalmente, ni los unos ni los otros, no llegaron a encontrar nunca "El Dorado". Entre otras cosas porque tan solo era un falso mito creado por Quesada y alguien más. Pero, en cambio, el resultado de aquellas expediciones no debió ser un fracaso. Sobre todo, si tomamos como referente el cambio radical de la situación económica de Font a partir de aquellos años de confinamiento.

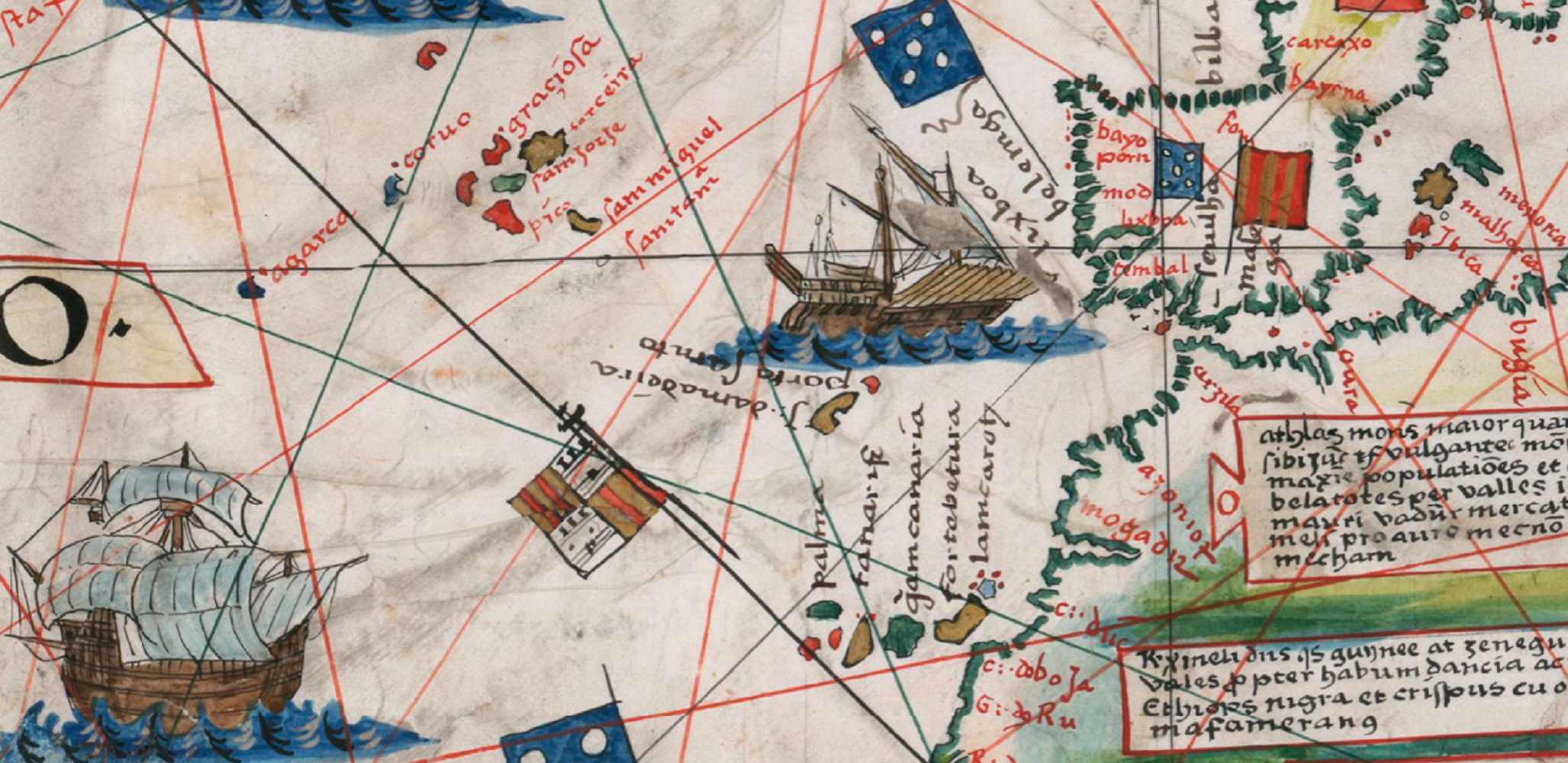

Fragmento de una carta de navegación portuguesa (1550) obra del cartógrafo Jorge Reinel. Fuente: Bibliothèque Nationale de France

Font y el "polvo de oro"

Efectivamente, las fuentes documentales sitúan Font en Santa Fe (actualmente un suburbio de Bogotá) hacia 1544, residiendo en aquella ciudad colonial en aparentes condiciones de normalidad. El "polvo de oro" y algunos servicios importantes en la corona que prestó acto seguido limpiaron su expediente judicial. Font, perseguido y condenado injustamente por la administración hispánica, colaboraría en la represión contra los "encomenderos" (terratenientes castellanos) que se habían rebelado contra la corona por las nuevas leyes (1548) que pretendían frenar los abusos contra la población autóctona. Después de una serie de campañas militares exitosas, acabaría convertido en un destacado terrateniente colonial en Quito. Reveladoramente, la documentación hispánica coetánea castellaniza su apellido y lo convierte en Fonte, origen de una de las principales estirpes criollas del Ecuador.