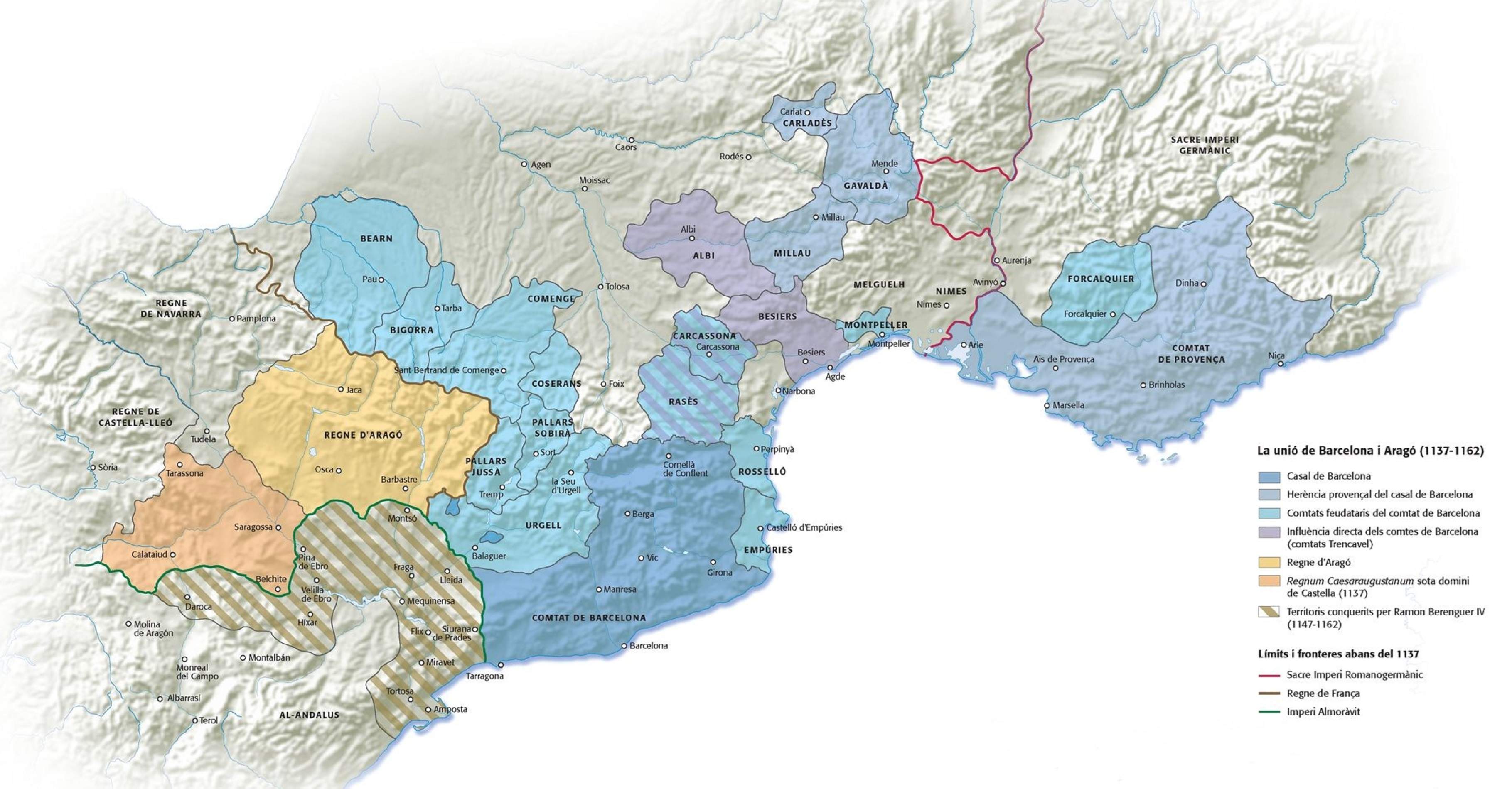

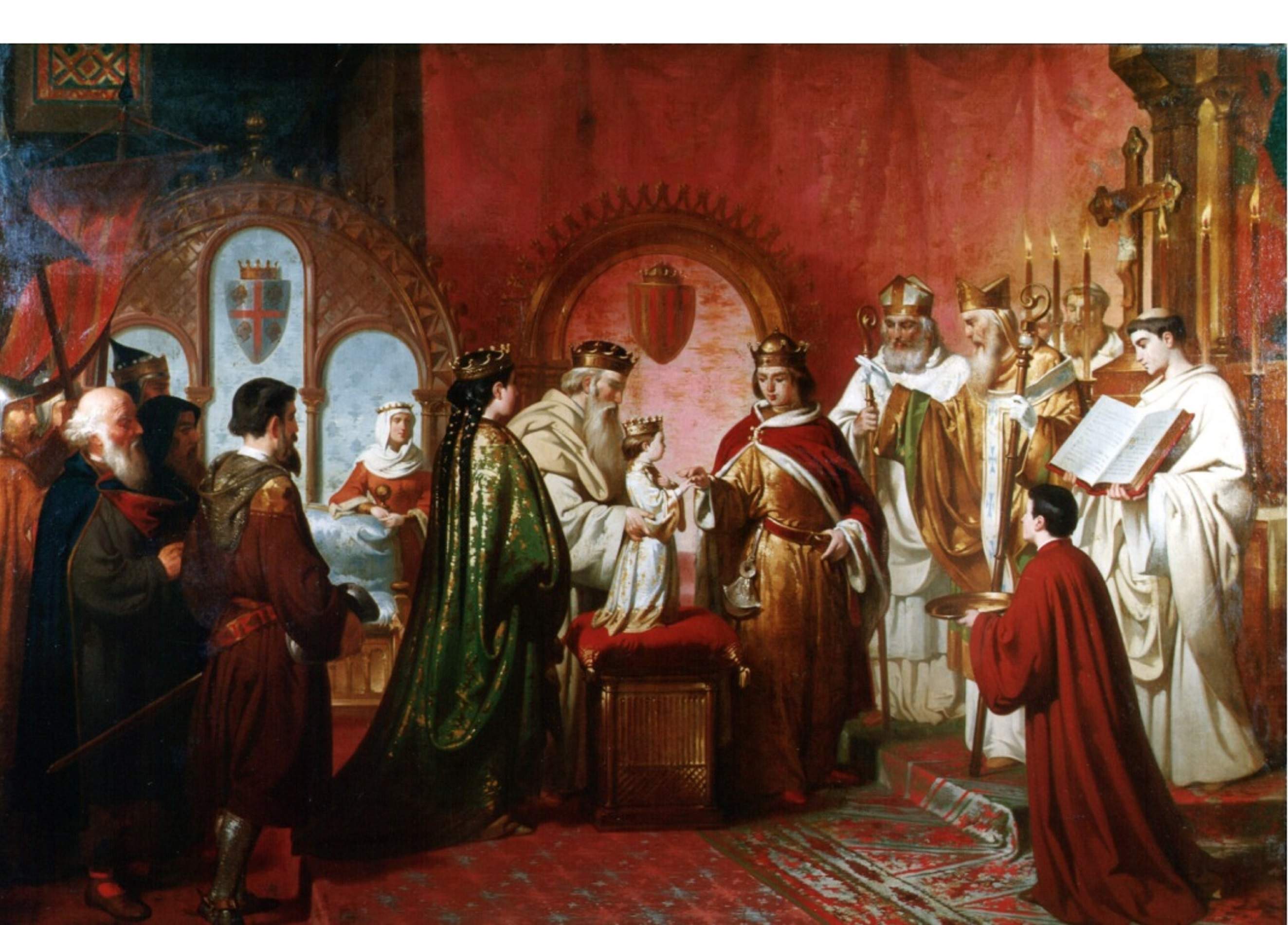

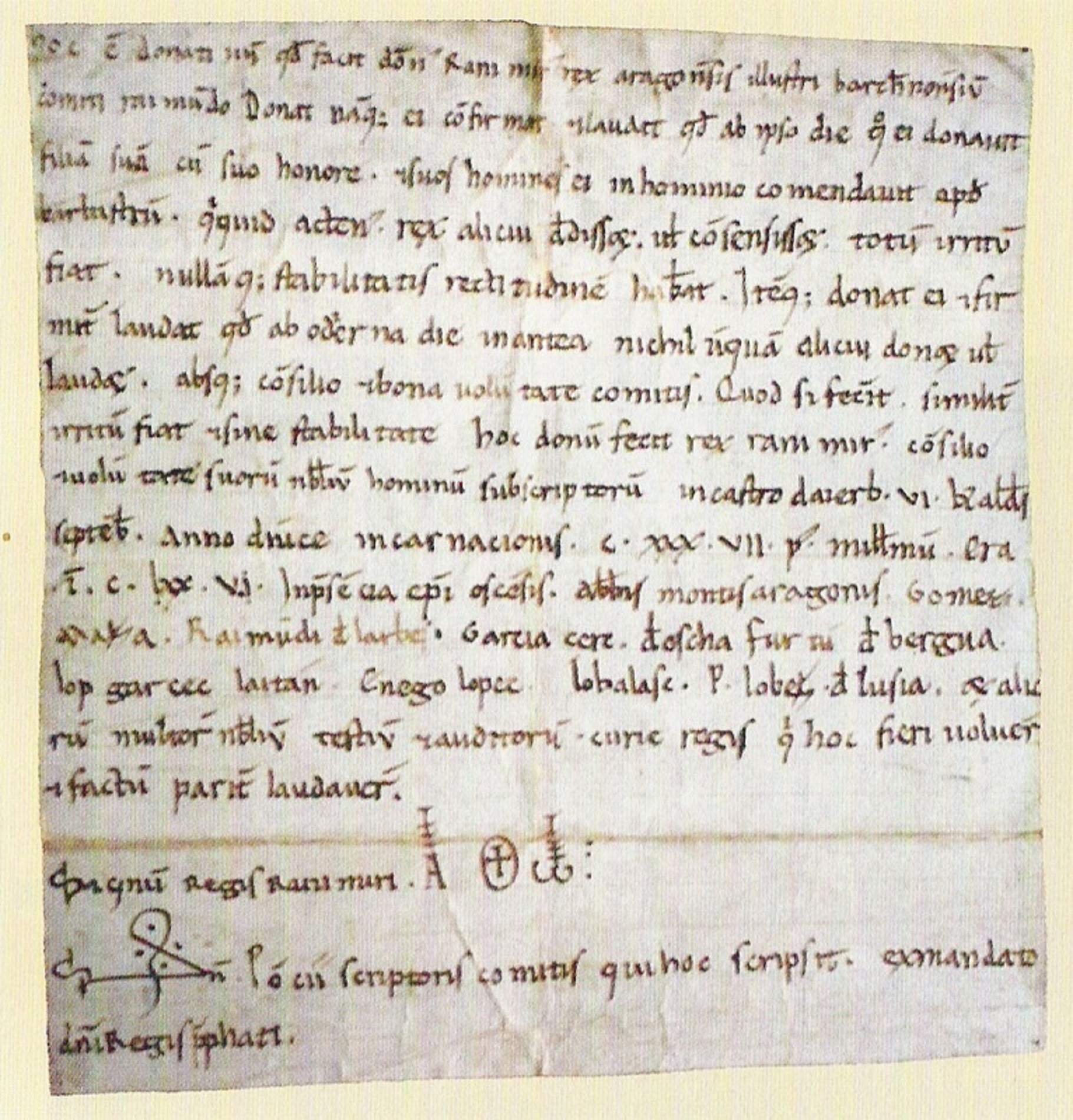

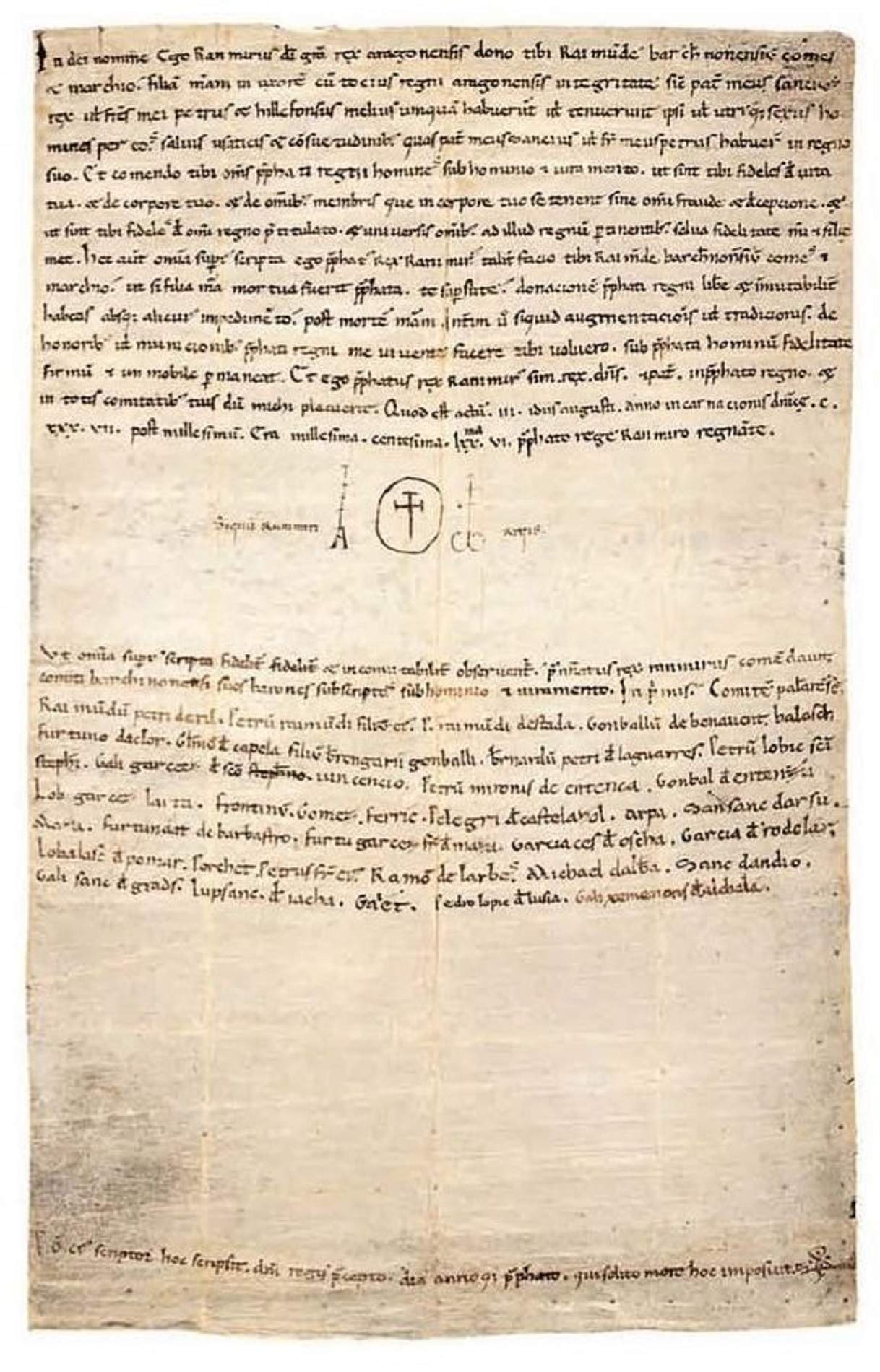

Barbastro (reino de Aragón), 11 de agosto de 1137. Hace 888 años. El rey Ramiro II de Aragón firmaba la Donación del Reino y de su hija Petronila a Ramón Berenguer IV, conde independiente de Barcelona. Ramiro II abandonaba el trono y recuperaba su condición religiosa. Conservaría el título de rey, solo honoríficamente. Y su hija y heredera. Petronila, una niña de tan solo 13 meses de edad, y poco antes comprometida con el heredero del trono de León y Castilla (1136), sería entregada al Casal de Barcelona, para su crianza, educación y matrimonio —en edad de casar— con Ramón Berenguer IV. En Barbastro, Ramón Berenguer IV era nombrado Príncipe u Hombre Principal de Aragón (una figura política de raíz romana que equivaldría, en nuestra contemporaneidad, a la de presidente vitalicio de la República).

Durante un cuarto de siglo y hasta su muerte (1137-1162), Ramón Berenguer IV sería la máxima autoridad de Aragón. En Barbastro se había materializado un hecho tan importante como el cambio de la estirpe reinante: los Jimenos, de remoto origen navarro, cedían el trono aragonés a los Bellónidas catalanes. Después y durante tres siglos (1137-1410), los soberanos que se proclamaron en Barcelona y en Zaragoza —desde Alfonso-Ramón (1162), hijo y sucesor de Ramón Berenguer IV, hasta Martín I (1410)— serían los descendientes —por lado paterno— de Wifredo el Velloso, el fundador de la estirpe nacional catalana. Y esta condición, en ese contexto histórico dominado por la ideología patriarcal, pone en cuestión los pretextos —por no decir fantasías— de cierta historiografía aragonesa ("matrimonio en casa", "matrimonio desigual"), y resulta definitivo.

El reequilibrio de las fuerzas peninsulares

Los fracasos políticos del Batallador (su incapacidad para culminar el proyecto de unión León-Castilla y Pamplona-Aragón y la fragmentación de su dominio a su muerte —Pamplona, por un lado, y Aragón, por el otro), habían restaurado el reino de León (con el condado dependiente de Castilla) en la condición de "policía" peninsular. En 1135 (dos años antes de las capitulaciones de Barbastro y de la confirmación de Ayerbe), el nuevo rey leonés Alfonso VII, amenazadoramente, se había intitulado Imperator Totus Hispaniae ('emperador de todas las Españas'). Por lo tanto, la creación de un nuevo edificio político en el cuadrante nordoriental peninsular (Barcelona y Aragón), dotado de dimensión territorial y de fuerza militar, contribuía decisivamente al reequilibrio de las fuerzas cristianas peninsulares y ponía freno a los planes expansivos de Alfonso VI de León.

Estos planes expansivos leoneses eran muy inquietantes. Acto seguido a la muerte del Batallador, las huestes leonesas habían abierto un pasadizo entre el Moncayo —al oeste— y el Ebro —al este— y habían ocupado Zaragoza, dividiendo el reino aragonés en dos partes. Alfonso VII de León pretendía seguir el curso del Ebro hasta el Mediterráneo, engullendo todo lo que encontraría por el camino. Ello afectaba a navarros y catalanes, que veían cortada su proyección territorial hacia el sur. Pero especialmente a los aragoneses, los cuales, con Petronila, tanto si estaba prometida como si era casada con el heredero del leonés, perderían todas las ganancias territoriales de la época del Batallador y verían su reino reducido a los valles pirenaicos del Vielho Aragon (el condado navarro de Aragón de los siglos IX a XII). La factura de Barbastro y de Ayerbe era el precio a pagar para evitar la letal mordedura del león.

Dos regímenes políticos diferenciados, dos dominios independientes, un soberano

A principios del siglo XII, el reino navarro-aragonés y los condados catalanes eran dominios con un régimen político diferenciado. Mientras que en Pamplona se conservaba vigoroso el viejo régimen señorial y los reyes mantenían su poder (por ejemplo, el Batallador desplegó un gobierno autoritario y reservó las parcelas más estratégicas a sus familiares de más confianza), en Barcelona —como el resto de la Europa de tradición carolingia— había arraigado con fuerza el feudalismo; y los condes independientes tenían que negociar la obra de gobierno con sus barones territoriales, que ya no eran nombrados por la cancillería condal, sino que ostentaban el cargo en propiedad. En los condados catalanes —a diferencia del reino navarro-aragonés—, los barones territoriales no estaban subordinados al poder central, sino que actuaban como un permanente contrapoder.

Esta sería una de las ventajas que advirtieron los aragoneses. Los regímenes políticos eran tan radicalmente diferentes que era imposible que aquella empresa culminara en una fusión. Barcelona y Aragón eran como el agua y el aceite —imposibles de mezclar— y, por lo tanto, solo se podía contemplar la fórmula "unión dinástica". Un edificio político de arquitectura foral (contemporáneamente, lo llamaríamos confederal): dos regímenes, dos países y un mismo soberano, que en Barcelona sería el conde independiente de un dominio feudal, y en Aragón sería el rey de un dominio señorial. La factura de Barbastro y de Ayerbe (la Confirmación) era el precio a pagar por blindar la independencia del reino aragonés y la supervivencia de sus oligarquías.

La memoria de un pasado lejano en común

Algunos historiadores —sobre todo catalanes— han argumentado que en aquel pacto (la Donación de Barbastro y la Confirmación de Ayerbe) tuvo un papel destacado la memoria de un pasado lejano en común: la provincia romana de la Tarraconense, que abarcaba la totalidad del valle del Ebro, y que los agrimensores de la Loba Capitolina dibujaron —más o menos— sobre el solar de las antiguas naciones noribéricas. Pero esta hipótesis no está bien planteada. Primero, porque esta "memoria" estaba recluida en los segmentos más populares de la sociedad y se manifestaba, exclusivamente, a través de la tradición. Y segundo, porque, en cuanto a cancillerías, lo que se conservaba era la "memoria" y el prestigio de las antiguas divisiones administrativas romano-visigodas (siglos II a. C. a VII d. C.), desaparecidas con la invasión árabe (a partir del 711).

Esto podría querer decir que, ya en la época de formación de los dominios cristianos pirenaicos (siglo VIII), las oligarquías de la Marca carolingia de Gotia (el arco mediterráneo entre Nimes y Barcelona) y del dominio independiente vasco (los valles del Pirineo central y occidental) habrían ambicionado la restauración de la antigua provincia Tarraconense, entidad que, en las postrimerías del estado visigótico hispánico, había intentado —junto con la Narbonense— hacer su propio camino de la historia (revuelta antihispánica de Flavius Paulus, 673, y resistencia antiárabe de Ardón, 710-723). Resulta plausible pensar que la ideología "tarraconense" de aquellas oligarquías habría podido trascender en el tiempo, y que la factura de Barbastro y de Ayerbe sería el precio a pagar por dejar a los navarros aislados y sin opciones y coliderar con Barcelona aquel proyecto restaurador.

Los cuñados

En cambio, lo que sí que está probado es que los aragoneses vieron a Ramón Berenguer IV como su salvador. También por su condición de cuñado del imperator rampante. Alfonso VII de León estaba casado con Berenguela de Barcelona, hermana pequeña de Ramón Berenguer IV. Este hecho, en aquel contexto sociopolítico, tenía mucha importancia; porque la esposa de un rey no era tan solo la "fábrica" de la descendencia que tenía que perpetuar la estirpe, sino que también era la clave de posibles acuerdos internacionales. En este punto, es fundamental destacar que los dos hermanos mayores de Berenguela eran Ramón Berenguer IV —conde independiente de Barcelona— y Berenguer Ramón I —conde independiente de Provenza—. Y que la hermanastra de Berenguela era Jimena —condesa consorte del condado independiente de Foix—.

Por lo tanto, cuando los aragoneses entregan el reino a Ramón Berenguer IV, lo hacen también porque confían en que el conde catalán le recordará al rey leonés la estratégica familiaridad que los une y la inconveniencia de atacarlo y el riesgo de romper la valiosa alianza con la red Bellónida. Y no estaban equivocados, porque una de las primeras acciones —¡y éxitos!— de Ramón Berenguer IV como Hombre Principal de Aragón sería detener el avance leonés. Ramón Berenguer IV incorporó Tortosa (1148) y Lleida (1149) al condado de Barcelona, para liquidar las ambiciones de Alfonso VII de León. Y si bien es cierto que, con esta operación, impediría para siempre la salida al mar de Aragón (el viejo sueño del Batallador), también lo es que recuperaría Zaragoza para Aragón. La factura de Barbastro y de Ayerbe era el precio a pagar por recuperar la capital aragonesa.