Tal día como hoy del año 1845, hace 179 años, en Madrid, la reina Isabel II (la séptima Borbón en el trono de Madrid) sancionaba un nuevo texto constitucional que reformaba sustancialmente el de 1837 (redactado y aprobado durante la primera guerra Carlista), y que representaba una importante involución en los derechos y las libertades individuales que se habían conquistado hasta entonces. La Constitución de 1845 era menos progresista que la de 1808-1814 (José I), la inédita de 1812 (Cortes de Cádiz), la de 1820-1823 (trienio liberal de Riego) o la mencionada de 1837-1845. Era, prácticamente, una copia del Estatuto Real de 1834-1837, que había promulgado la reina regente María Cristina —poco después de la muerte de Fernando VII (1833)—, para ganarse la fidelidad de los liberales y neutralizar a los carlistas que se habían rebelado contra su hija Isabel II.

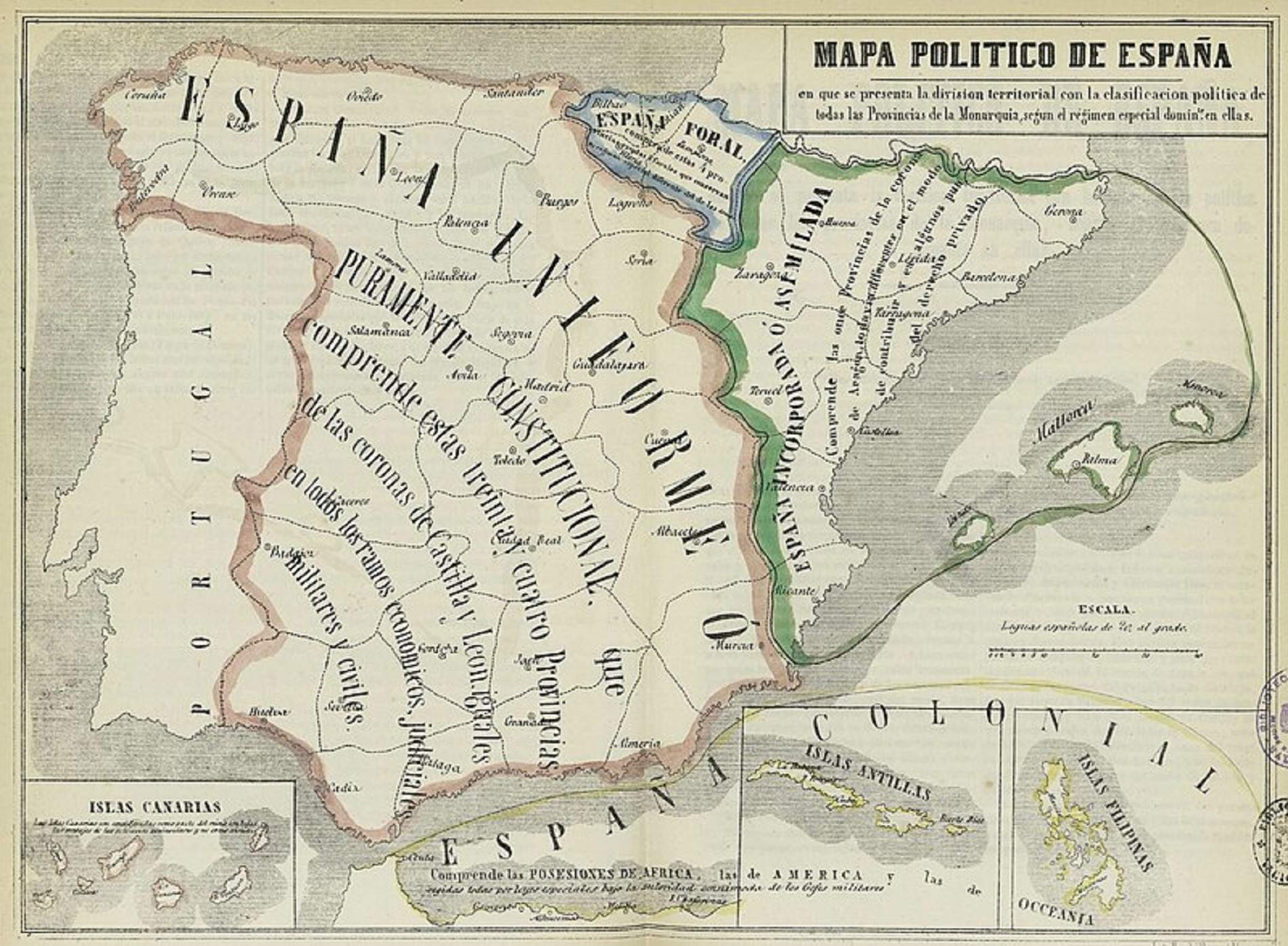

La Constitución de 1845 era muy restrictiva. No había avanzado en la extensión del sufragio: se mantenía la limitación de voto a los hombres mayores de edad, que estaban alfabetizados, y que tenían un patrimonio mínimo de 5.000 reales. Tampoco se avanzaba en conceptos que los liberales habían introducido en la vida pública española durante la década anterior: la “soberanía nacional” perdía poder ante la institución de la corona, que, entre otras cosas, ganaba el derecho a disolver unilateralmente las Cortes o recuperaba la facultad de declarar la guerra a un enemigo exterior sin autorización de las Cortes. En el campo de la arquitectura del Estado, aquel texto tampoco avanzaba nada: se potenciaba la división provincial de 1833 con el objetivo de diluir las naciones históricas (Catalunya, País Valencià, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia).

Además, aquella constitución consagraría un sistema de alternancia que, amparado en el fenómeno del caciquismo social, político y económico, dominaría la política española durante todo el siglo XIX y hasta la caída del régimen de la Restauración Borbónica (1923). A partir de 1845, los partidos moderado (liberal de tendencia conservadora) y progresista (liberal de tendencia revolucionaria) se alternarían en el poder de forma rigurosamente pendular. Una de las muestras más representativas de aquel sistema elitista y corrupto sería la figura del “diputado cunero”. Este personaje no tenía ninguna relación con el distrito electoral donde se presentaba, pero se perpetuaba en el cargo con un curioso mecanismo: cada cuatro años era designado, de forma pactada y alterna, por cada uno de los dos partidos que dominaban el escenario electoral.