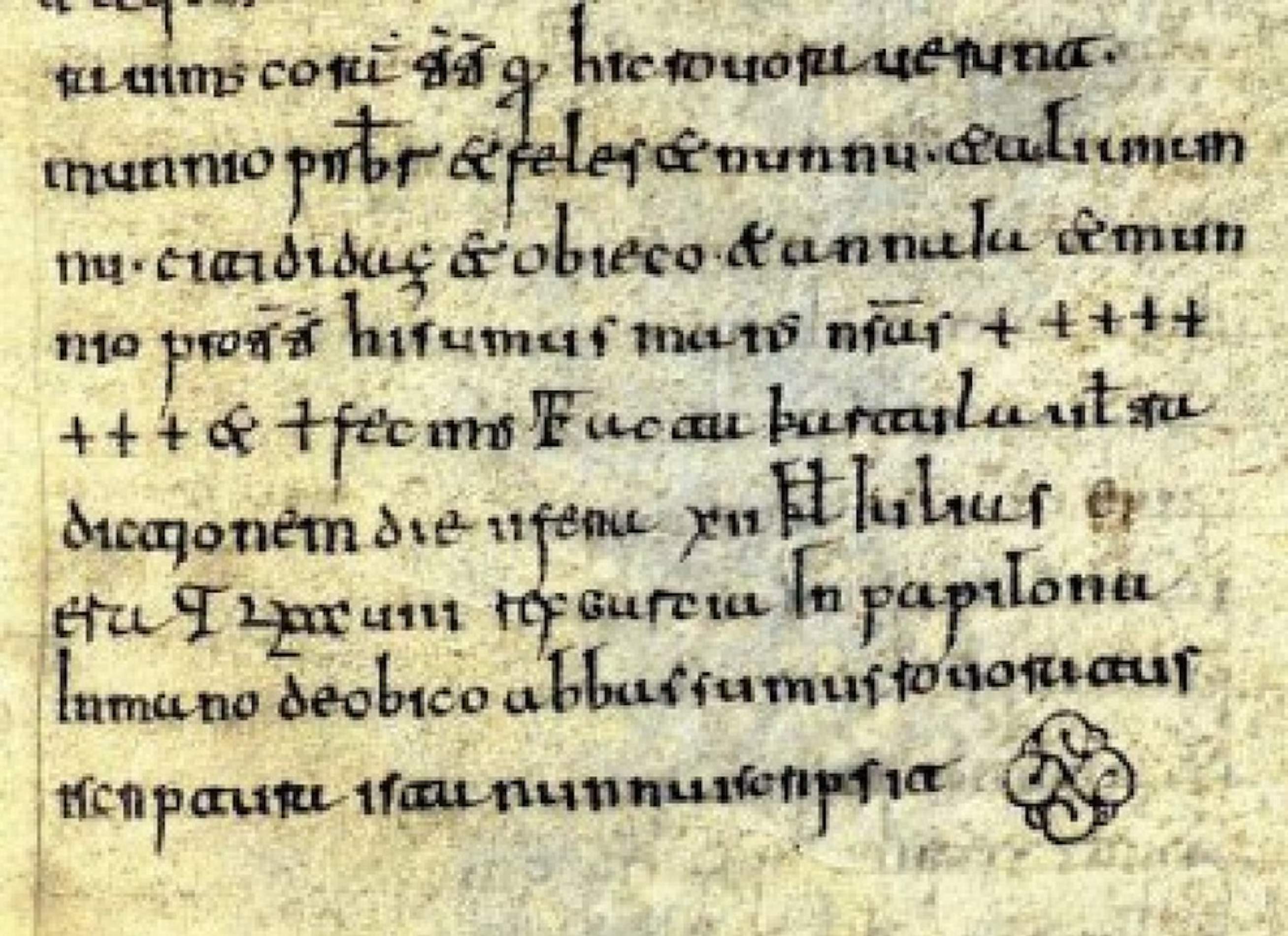

Monasterio de San Emeterio (valle de Mena, cabecera del río Cadagua —afluente de la ría de Bilbao—, y actualmente Comunidad Autónoma de Castilla y León), 15 de septiembre del 800, hace 1.225 años, se redacta la carta fundacional de aquella comunidad monástica. Y en su redacción se dice que aquel nuevo establecimiento monástico es emplazado en "Bardulia quae nunc vocatur Castilla" (Bardulia, que ahora se llama Castilla). La carta fundacional de San Emeterio es la primera mención documental del topónimo Castilla. Y en aquel momento, Bardulia —o Castilla— es el extremo oriental de los dominios del reino asturiano, gobernado por los descendientes del famoso Pelayo de Covadonga.

Dos décadas después de la fundación de San Emeterio, y coincidiendo con el ascenso al poder del emir Abd al-Raḥmān II (822), se producía la enésima campaña de saqueo andalusí que, en este caso, causaría la devastación más absoluta del territorio. Los primeros síntomas de recuperación se documentan con el cartulario de Valpuesta, redactado a unos cuarenta kilómetros al sur de San Emeterio (844), y que, actualmente, se considera el documento más antiguo escrito en castellano. ¿Pero quiénes eran aquellos pobladores? ¿Eran campesinos asturleoneses dirigidos por el poder del territorio? ¿O eran un grupo colonizador que no tenía ninguna relación con la sociedad asturleonesa?

¿De dónde viene el topónimo primigenio Bardulia?

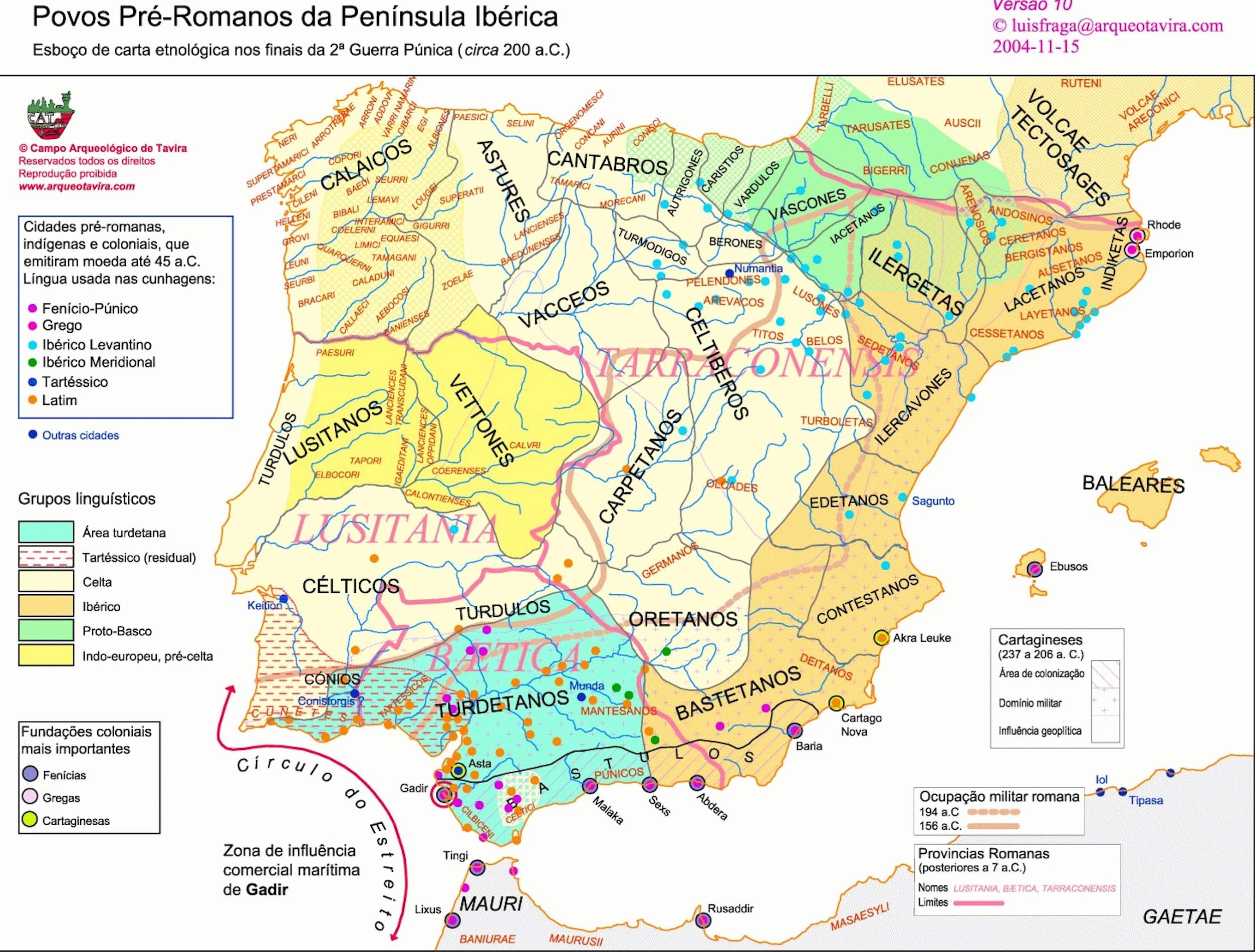

El origen del topónimo Bardulia es el primer elemento que descarta lo que podía haber sido un grupo poblador asturleonés (desde mediados del siglo VIII hasta la devastación del 822). La Bardulia —la futura Castilla— fue, inicialmente, el extremo oriental del reino asturleonés. Pero Bardulia es un topónimo que remite al territorio histórico de los várdulos (la costa de las actuales Guipúzcoa y Vizcaya), una nación de etnia celta durante el I milenio a.C. y que, posteriormente —durante la romanidad e, incluso, después del colapso del Estado romano (siglos II a.C. a VI dC)— habría sido minorizada y absorbida por los vascos del Pirineo occidental y plenamente integrada al mundo vasco.

¿Cómo se desplaza el topónimo Bardulia de la costa vasca a la cabecera del Ebro?

La minorización y absorción vasca de aquel mundo céltico primigenio ya está plenamente documentada por los geógrafos romanos. Plinio el Viejo (siglo I d.C.) ya describe el Vasconum Saltus (el Bosque Vasco o solar poblado por las tribus vascas) como una franja de territorio que discurre por los Pirineos occidentales y la costa cantábrica oriental, entre las actuales Jaca (en el este) y Castro Urdiales (en el oeste), y que integra el antiguo país de los várdulos. Pero, ¿cómo y por qué, durante la alta edad media (siglos V en X), este topónimo —que habría resistido, de forma extraña y misteriosa, la vasconización y, probablemente, la romanización del territorio— se duplica y se desplaza hacia el interior y se emplaza sobre una cordillera que separa la costa cantábrica (en el norte) y el valle alto del Ebro (en el sur)?

La versión tradicional

Esta pregunta ha sido motivo de debate durante siglos. Los historiadores de los siglos XVIII y XIX (incluso de la primera mitad del siglo XX) sostenían que la expansión vasca hacia las actuales Guipúzcoa, Vizcaya y Álava era un fenómeno tardío, que se habría producido después del colapso del Estado romano y de la desaparición de las estructuras de encuadre de su sociedad (siglo V y VI). Y que, esta expansión, habría provocado la expulsión de las comunidades primigenias del territorio —de etnia celta y más o menos romanizadas (los várdulos, de la costa de la actual Guipúzcoa, y los caristios, de la costa del actual Vizcaya)— y su desplazamiento forzoso hacia una zona de interior.

La versión definitiva

Pero la historiografía moderna desmiente esta hipótesis tradicional, y con el resultado de la investigación de las últimas décadas, prueba que la Bardulia sería un término que, popularmente y durante los siglos altomedievales, por ejemplo, durante la época de construcción del monasterio de San Emeterio (800) o de la redacción del cartulario de Valpuesta (844), se utilizaría para identificar la mitad occidental del Saltus Vasconum (la parte del mundo cantábrico y su traspaís), étnica y culturalmente vasco y que se habría articulado —geográficamente, políticamente y culturalmente— durante la romanidad, pero muy al margen de los patrones de la Loba Capitolina (siglos II a.C. en V d.C.).

La aparición de Eneko Aritza

Desde el colapso del Estado romano (finales del siglo V) hasta la aparición de la estirpe Aritza (a caballo entre los siglos VIII e IX), el mundo vasco —y especialmente su mitad occidental— se articularía en pequeños dominios, con una extensión no superior a un valle y gobernados por unos líderes tribales llamados buruzagi, que defenderían su independencia política contra visigodos, árabes y francos. Pero, a inicios del siglo IX, con la exitosa empresa de Eneko Aritza, el líder tribal de Pamplona que reunió diversos pequeños dominios de la mitad oriental y que puso los cimientos del futuro reino de Navarra, aquel paisaje de fragmentación se empieza a desvanecer.

Eneko y sus parientes musulmanes

No obstante, durante los primeros compases de aquel proceso, el nuevo dominio fundado por Eneko generaría muchas dudas entre los buruzagis de la Bardulia. Eneko había reunido y construido su dominio con el impagable apoyo de sus parientes Banu Qasi, los gobernadores árabes de Al-Taghr (el valle del Ebro), una estirpe de origen vasco —romanizada durante el dominio de la Loba Capitolina y arabizada con la conquista de la media luna— que ambicionaba independizarse de Córdoba y buscaba aliados para hacer frente común a las futuras amenazas externas. Aquel extraño "cortejo" impulsaría los buruzagis de la Bardulia a buscar la protección de la monarquía asturiana.

La Bardulia, una sociedad vasca

Eso explica que Castilla aparezca documentada, por primera vez, cuando los estados cristianos peninsulares se han consolidado (siglos VIII e IX) y cuando la monarquía asturiana (que es el resultado de la unión de los poderes territoriales de Asturias y de Cantabria) es un dominio en plena expansión. Pero la composición sociológica de aquella población —de la Bardulia— es netamente vasca. La lengua, la cultura y la etnia de aquella primigenia sociedad castellana —tanto las clases dominantes locales como las humildes— eran exclusivamente vascas. Otra cosa es que la élite de aquella sociedad era bilingüe y tenía conocimientos del latín vulgar del territorio, aquella lengua que poco después se convertiría en el castellano medieval.

Castilla, hija de Navarra, el Estado medieval de los vascos.

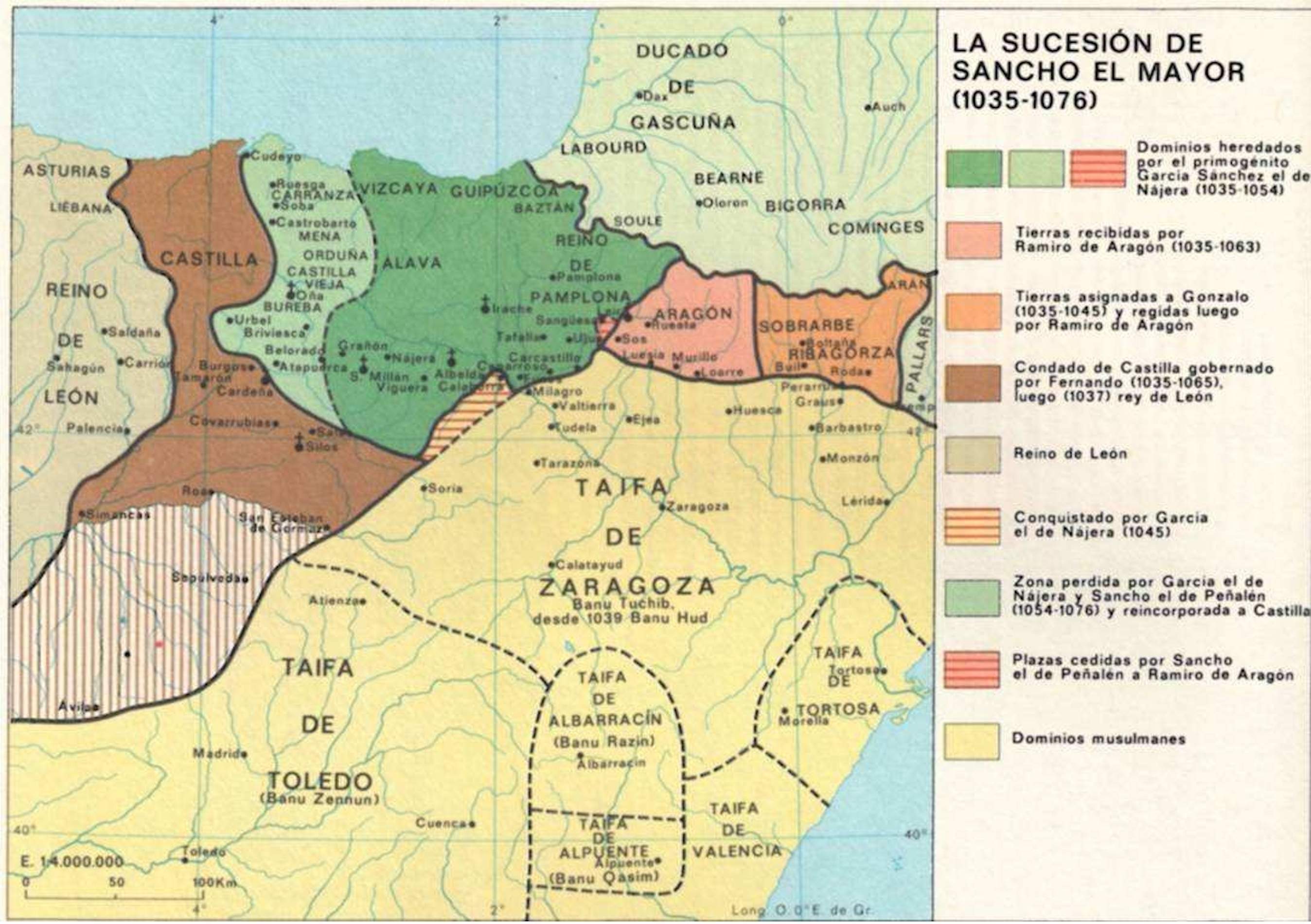

El juego de alianzas políticas de las casas reales asturleonesa y navarra haría que, más adelante (siglo X), los condados de Castilla y Álava (la antigua Bardulia) derivaran hacia Navarra. Durante el reinado de Sancho III de Pamplona (1000-1035), la monarquía navarra dominaría un territorio que abarcaba desde los valles altos de la Ribagorçana (al este) hasta la del Pisuerga (al oeste), y desde el Cantábrico (al norte) hasta más allá de la raya del Ebro (al sur). El condado de Castilla se convertiría en reino, y estado independiente, cuando la corona navarra se dividió en dos tronos, el histórico de Pamplona y el nuevo de Burgos, que confirma, definitivamente, que Castilla es de creación vasca.