Pongamos que alguna vez existió una mujer llamada Paqui que un día quiso morirse. Su deseo no provenía de un trastorno de la salud mental ni fue una frase en sentido figurado que se dice cuando una tiene un mal día. Digamos que Paqui tenía una enfermedad grave: algo crónico, una patología limitante que le bloqueaba pies y manos y cuello o quién sabe qué articulaciones más, igual incluso una dolencia que la convertía en un espectro de sí misma, sin habla, sin movimiento, sin independencia para comer, para dormir, para cagar, sin libertad para decidir morirse. Vayamos al 25 de marzo del 2021 y situémonos bajo la ampara legal española. Si alguna vez existió una mujer llamada Paqui que un día quiso morirse, ese día ya pudo hacerlo y también todos los que siguieron. Podía decirle a un médico que la ayudara sin repercusiones legales ni agonías, que la sedara, que goteara sus medicinas para controlar su muerte deseada y así irse con orgullo, con la cabeza alta, sin fisuras, quitándole las tijeras a las mismísimas Moiras para cortar su hilo de la vida a su antojo y dominar su destino. Esa fecha se había aprobado la Ley de la Eutanasia

El 28 de marzo de 2005, no. Y si esa supuesta Paqui lo deseó entonces, habría tenido que comerse sus barreras, su desconsuelo, su pena y su deseo. A no ser que un doctor dejara de oírla para escucharla, y decidiera que la voluntad serena y bienintencionada de un ser humano para con su propia existencia vale más que un papel mojado. Eso es exactamente lo que le pasó a Carmen, una paciente de 82 años con una esperanza de vida de unas pocas horas. Cuando ingresó en urgencias, tanto ella como su hija le pidieron al sanitario que la atendió que terminara definitivamente con su sufrimiento, que eso ni era vida ni era nada ya, y así fue como el médico se saltó el protocolo médico y le inyectó 50 mg de cloruro de potasio en vena: nuestra Paqui, su Carmen, murió a los pocos minutos. No solo escuchó y actuó, el médico, si no que lo apuntó: era la primera vez que alguien dejaba constancia escrita de lo ocurrido. Meses después, el hospital —no la familia— le denunció y fue acusado de homicidio. Se llamaba Marcos Hourmann y se convirtió en el primer condenado en España por eutanasia.

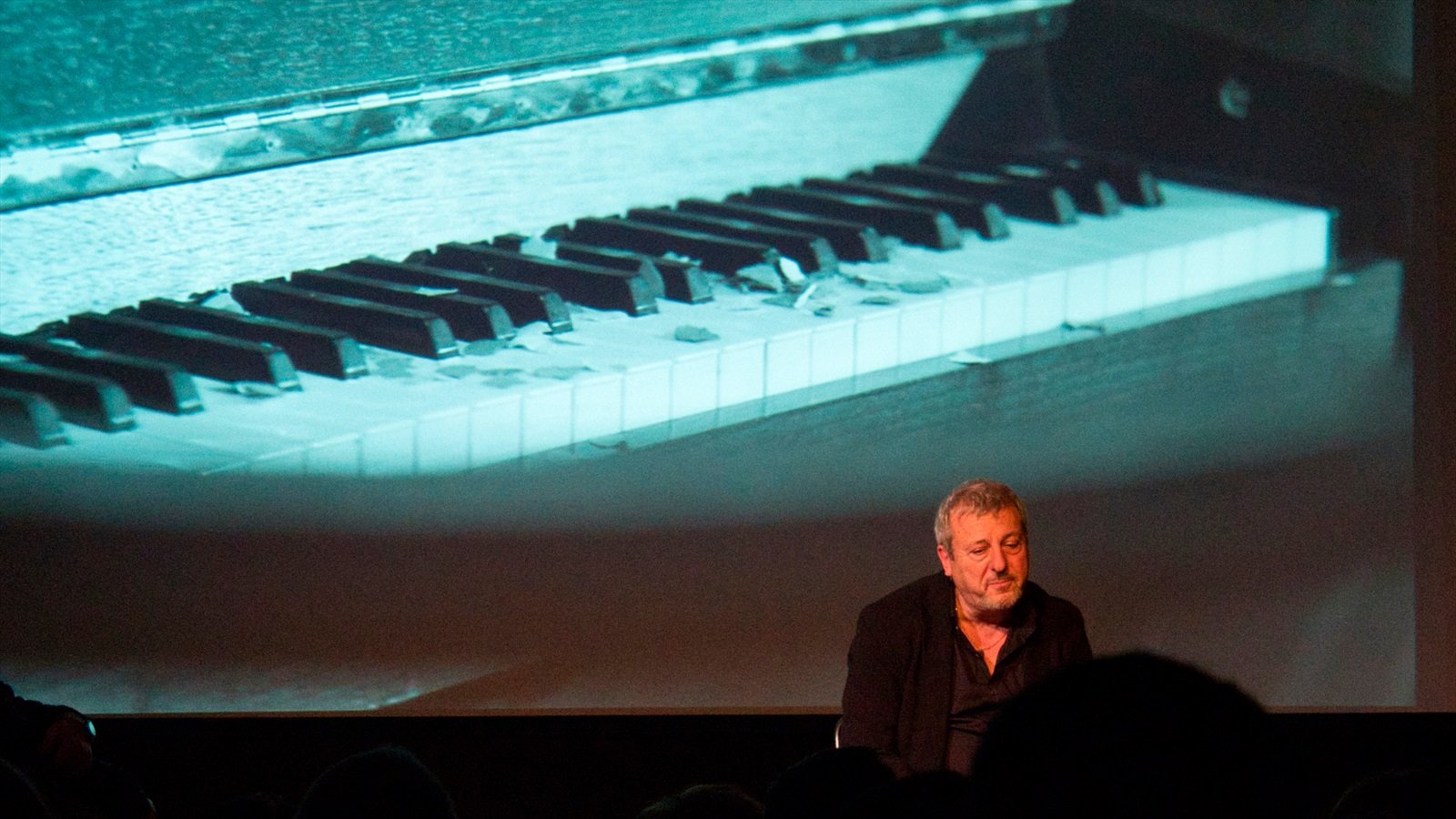

El mismo Hourmann que ahora se sube al escenario del Teatro Goya para explicar su experiencia con el deseo que el público cuestione su caso y emita su propio veredicto. Sin demasiadas florituras ni adornos forzados, el doctor argentino, que nunca fue inhabilitado ni enviado a prisión porque llegó a un acuerdo con la fiscalía, recrea en Celebraré mi muerte un vaivén de emociones y sensaciones que se entremezclan entre los recuerdos profesionales y los que pertenecen a su vida privada, quizás bastiones históricos que explican por qué ese día de marzo decidió no solo suministrarle el cóctel mortal a la moribunda, sino apuntarlo en el informe. Se trata de un monólogo interesante y necesario que abre interrogantes sobre los porqués de la joven ley que ya permite la eutanasia en España, y que también cuestiona el control humano del conservadurismo bajo el paraguas de la preocupación y el cuidado. Y es que, si el objetivo del ser humano es vivir con dignidad, ¿por qué no tener el derecho también de morir con ella?

¿Ética o judicialmente? Quizás la mejor noticia de Celebraré mi muerte es que permite hacerse esa pregunta con serenidad y sin trampas

Dirigido por Alberto Sant Juan y Víctor Morilla, y todavía en cartelera un par de días —los martes 15 y 22 de noviembre—, el texto tejido a seis manos junto con el propio protagonista busca crear sinergias y empatía con el espectador invitando a seis anónimos a subir al estrado para observar las expresiones de Hourmann con ojo clínico y apuntar su sentencia en un papel en blanco, aunque también es una representación que, seguramente a propósito, evidencia la brecha entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Inocente o culpable? La pregunta, tan obvia en los primeros segundos, se retuerce dependiendo del punto en la que nazca. ¿Ética o judicialmente?, salió en un papelito. Quizás la mejor noticia de Celebraré mi muerte es que permite hacerse esa pregunta con serenidad y sin trampas. Su argumento no intenta ni adoctrinar ni aleccionar a nadie: simplemente se sienta en la silla y recita que ya no hay miedo, con la tranquilidad que se siente al haber hecho aquello que te permite dormir la primera noche, aunque las consecuencias incontrolables del después sean muchas otras noches sin dormir.