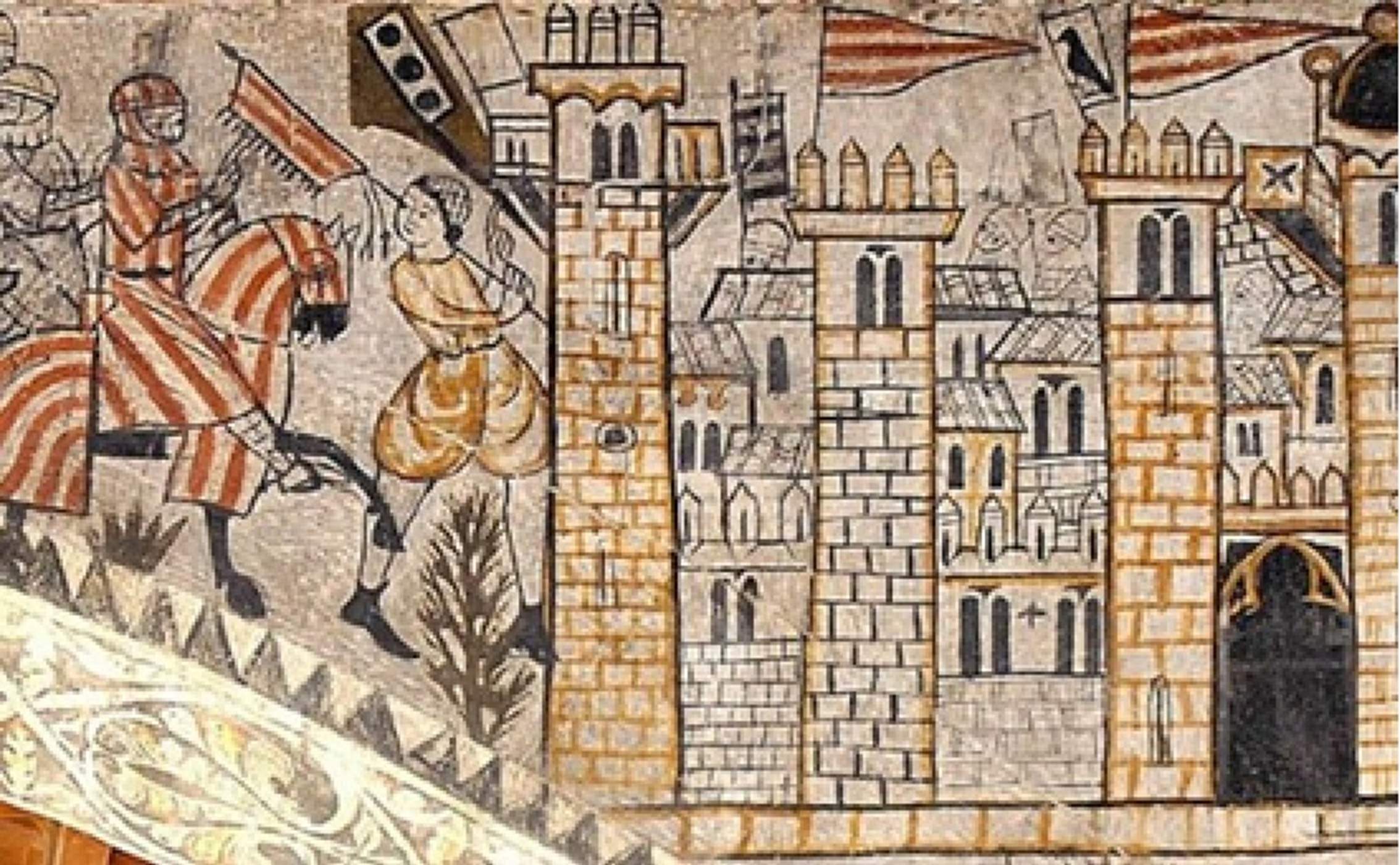

València, 9 de octubre de 1238. Hace 787 años. Después de un asedio de cuatro meses y medio, el rey Jaime I tomaba posesión de la plaza árabe de Balansiya, la ciudad más importante del levante peninsular y que, a partir de ese momento, pasaría a llamarse València. Aquella empresa expansiva era distinta a todas las anteriores (valle bajo del Ebro, Mallorca, Eivissa y Formentera), en las que solo habían participado los catalanes. Por primera vez desde la unión dinástica de 1150, catalanes y aragoneses aparecen conjuntamente en una empresa militar. Aunque cabe decir que, en la empresa valenciana, la balanza que pesaría el volumen de efectivos se inclinaría significativamente a favor de las huestes catalanas por 2/3 contra 1/3 de las aragonesas.

Jaime I, los Furs y las instituciones valencianas

Pero Jaime I, lejos de incorporar el territorio de València al condado de Barcelona (como había hecho su antepasado Ramón Berenguer IV con la expansión y conquista de los territorios de Lleida y Tortosa) o de dividir el territorio valenciano entre Catalunya y Aragón, lo dotó de una carta magna propia (los Furs), que serían la base del sistema institucional valenciano (Consell, Generalitat y Corts) y de los instrumentos que convertirían al país en un estado más (el tercero, por orden de antigüedad) del edificio político catalanoaragonés. El poder catalanoaragonés promovería una sustitución demográfica, y catalanes y aragoneses se convertirían en el elemento dominante en aquel nuevo escenario sociológico. Sobre todo en las ciudades. Entonces, ¿por qué Jaime I hizo de València un reino independiente?

La tradición árabe

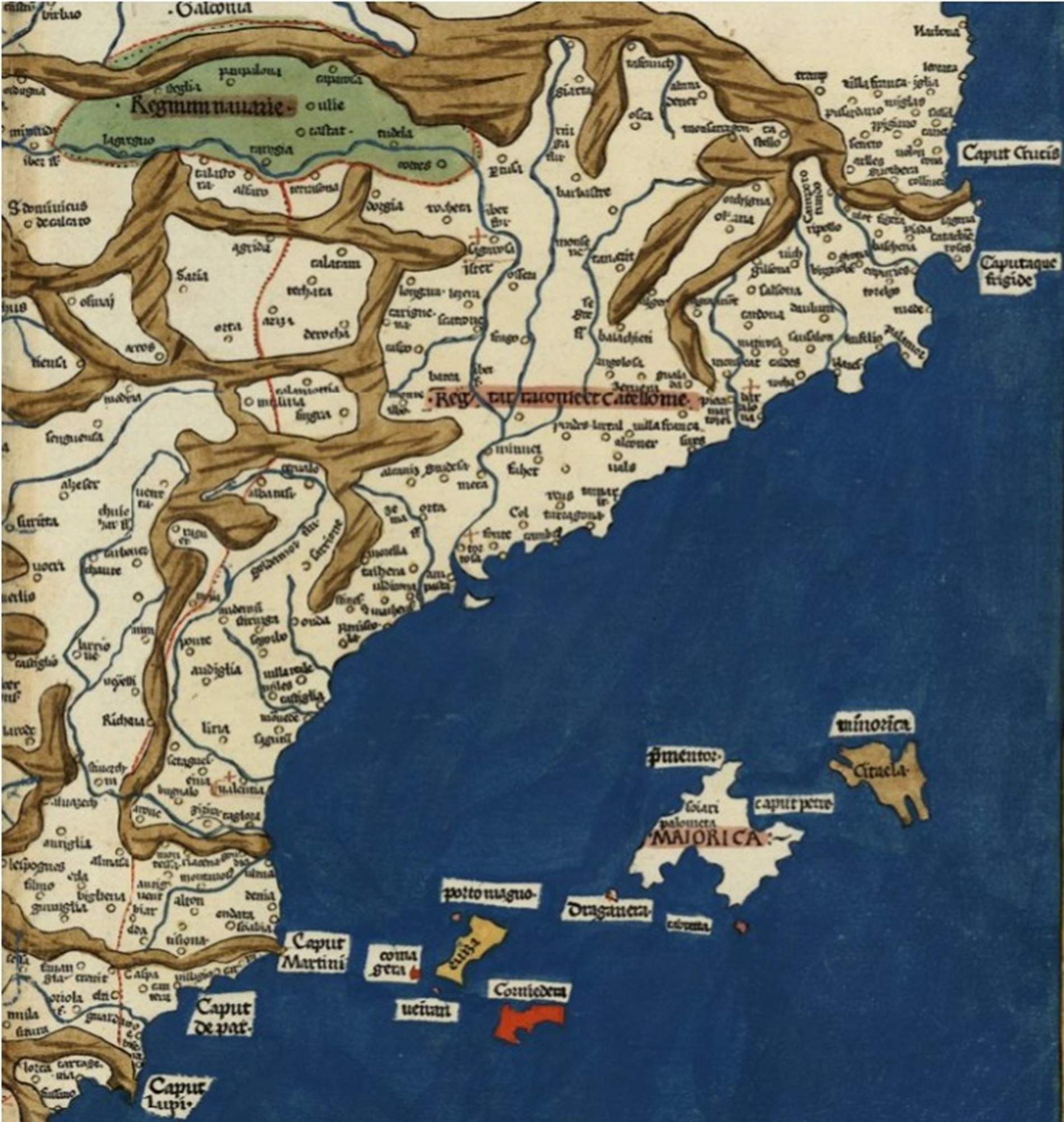

En la época romana (siglos II a. C. – V d. C.) o visigótica (siglos V – VIII), el territorio de València había sido dividido entre las provincias Tarraconense, al norte, y Cartaginense, al sur (la línea estaba sobre el Júcar). Incluso durante la primera época andalusí (756-929), el territorio del futuro reino de València estaría dividido entre las koras (provincias) de Marmària —de los Alfacs al Mijares—, de Amur Batr —del Mijares al puerto de Biar— y de Kunka —del puerto de Biar al Segura—. Pero ya durante la época califal andalusí (929-1031) y de las taifas andalusíes (1031-1086) o almorávides (1086-1144), observamos que la parte central —la kora de Amur Batr, con capital en Balansiya— se convierte en un reino independiente —la taifa de Xarq-al-Ándalus— con un poder destacado dentro del mundo árabe peninsular.

La tradición del Cid

Entre 1094 y 1099, el mercenario castellano Rodrigo Díaz de Vivar —más conocido como el Cid— creó y gobernó un dominio efímero que ya prefigura el futuro reino de València (la franja litoral entre el río Mijares, al norte, y el puerto de Biar, al sur, que se disponía sobre los límites del antiguo reino taifa de Amur Batr). El Cid llamó a este dominio "señorío de València". Una de sus hijas, María, fue casada con Ramón Berenguer III, conde independiente de Barcelona (1104). Y si bien es cierto que su descendencia se pierde en la nebulosa del tiempo (los futuros soberanos de la Casa de Barcelona son descendientes del tercer matrimonio de Ramón Berenguer III), también lo es que Jaime I legitimó su empresa valenciana proclamando que era el sucesor del Cid y de su "dominio o reino valenciano".

El problema de la partición de València

Joan Fuster, la figura insigne de la intelectualidad valenciana contemporánea, sostenía que una hipotética división del territorio valenciano entre catalanes y aragoneses solo habría sido posible trazando una línea de norte a sur. Pero el dibujo de dicha división habría dado como resultado dos expansiones territoriales largas y estrechas, que se proyectarían en perpendicular a su matriz. Y eso las habría hecho ingobernables políticamente e indefendibles militarmente. Y aunque el mapa del reparto del botín —de las tierras conquistadas— se realizó, más o menos, a partir de una línea imaginaria norte-sur (los catalanes en la mitad litoral y los aragoneses en la mitad interior), Fuster sostiene que el rey Jaime I nunca se planteó dividir el país entre Catalunya y Aragón.

Catalunya y Aragón, dos modelos de poder diferenciados

A todo esto había que sumarle un problema añadido. Catalunya y Aragón tenían modelos de poder muy diferenciados, lo que habría dificultado la colonización del territorio. Catalunya era un estado de fabricación y de tradición carolingia. Y esto quería decir que el feudalismo había arraigado con mucha fuerza. En Catalunya, la figura del soberano —representada por el conde de Barcelona u Hombre Principal de Catalunya— estaba sometida al equilibrio de fuerzas propio del régimen feudal, formado por el eje Corona-nobleza-Iglesia. En Catalunya, por la particularidad de su régimen, el soberano era más un coordinador que un rey. En cambio, en Aragón, donde habían subsistido ciertas estructuras propias del régimen señorial anterior, el rey gozaba de más poder y de más autoridad.

El falso mito del valenciano anterior a Jaime I

Cuando Jaime I inició su empresa valenciana (1229), ya no quedaba nadie que hablara una lengua románica ni que practicara la confesión cristiana. Quinientos quince años de dominación musulmana, pero, sobre todo, la última etapa almorávide —marcada por la radicalidad religiosa de este grupo y por la intensidad persecutoria contra la minoría latina y cristiana (1086-1144)— habían provocado el fin de estas pequeñas comunidades. Los últimos testimonios de esa cultura, sucesora de la sociedad romano-visigoda anterior a la conquista árabe, huyeron hacia los dominios aragoneses del valle del Ebro, tras su abierta colaboración en la fracasada campaña conquistadora del rey Alfonso I de Aragón, llamado el Batallador (1102-1104).

El reino de València

Jaime I asumió la tradición andalusí del reino independiente de Xarq-al-Ándalus. Se proclamó legítimo heredero del antiguo "señorío de València" del Cid Campeador. No contempló la partición del territorio por razones de gobernabilidad y de defensa. Y por las grandes diferencias que separaban los modelos de poder catalán y aragonés. Pero sobre todo hizo de València un reino, básicamente, de régimen señorial —donde el rey ejercería con firmeza su autoridad— porque, como soberano de su tiempo, tenía una concepción patrimonial de sus dominios y porque, como soberano adelantado a su tiempo, planeaba la erosión del poder de la nobleza y de la Iglesia para ejercer la autoridad —sobre todo en relación con los barones feudales catalanes— con las máximas cotas de poder.