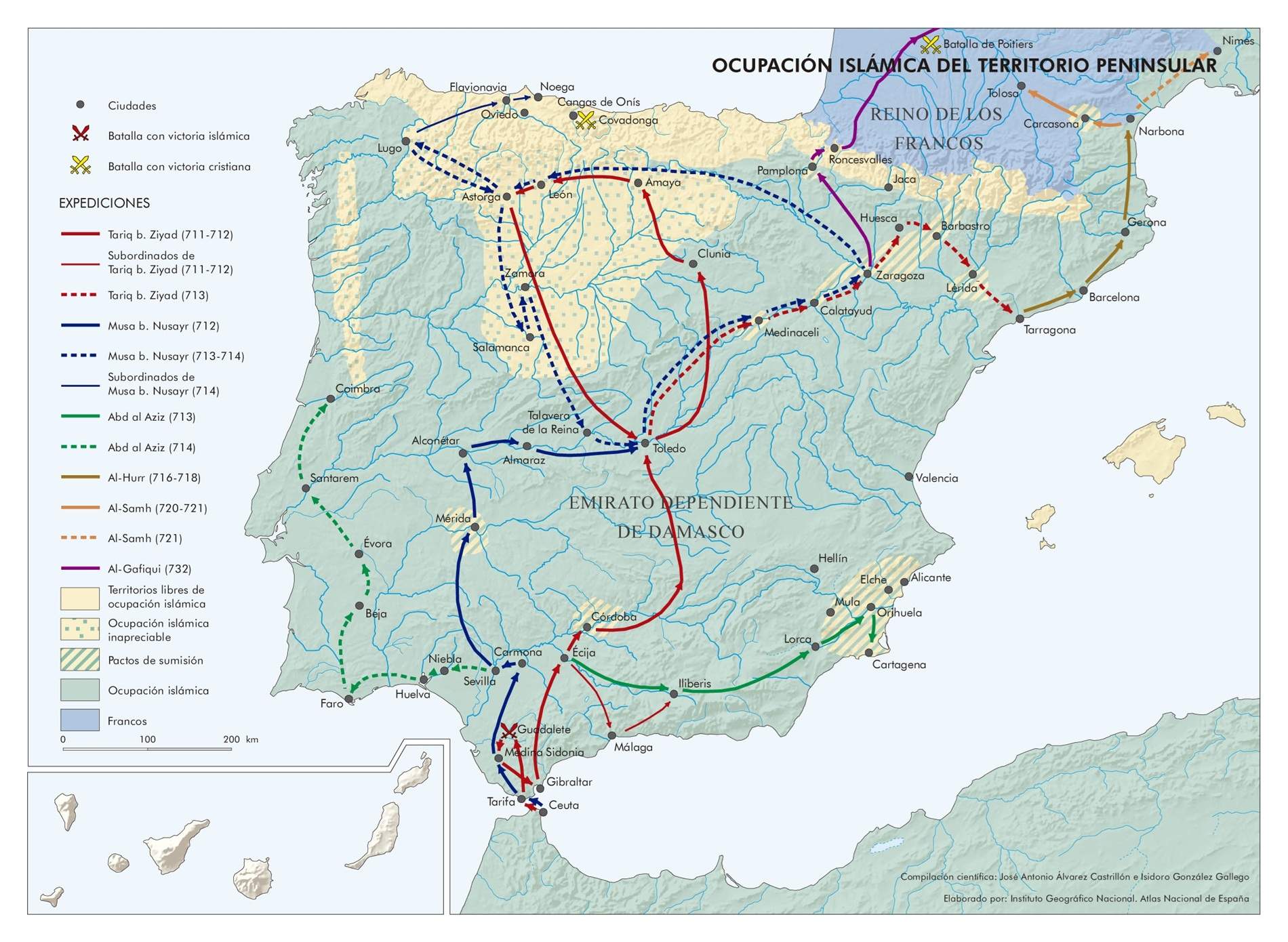

Tarragona, inicios del verano de 714. Hace 1.311 años. Las tropas árabes de los generales Tariq-ibn-Ziyad y Mussa-ibn-Nussayr se acercaban a la ciudad. Tres años antes (julio, 711) habían desembarcado en la Península como mercenarios de una de las facciones que se disputaban el poder de la monarquía visigótica hispánica. Y tras un periodo de indecisión, se habían lanzado a la conquista de la Península. La llegada a Tarragona, la vieja y lujosa Tarraco romana, se produciría después de dos años de combates (712-714) que habían llevado a los árabes hasta la raya del Ebro. Cuando las tropas de Tariq y Mussa avistan las murallas de Tarragona, los árabes ya ostentaban el dominio sobre las ¾ partes de la superficie peninsular.

¿Cuál era el sistema de conquista y dominación que utilizaron los árabes?

La investigación moderna ha concluido que el ejército árabe que invadió la Península no superaba los 50.000 efectivos. Esta cifra, comparada con el total de la población peninsular —que la misma investigación estima en cinco millones de habitantes— puede generar muchas dudas. Pero la realidad es que en la batalla del río Guadalete (julio, 711), los árabes exterminaron el núcleo duro del poder visigótico. Muerto el rey Rodrigo y los nobles que le daban apoyo, la resistencia visigótica quedaría limitada a los territorios de las provincias Tarraconense y Narbonense (Agila y Ardón). Y los árabes desplegarían un sistema de conquista basado en la sumisión por la vía del pacto, que, salvando algunas excepciones (Mérida, Toledo), sería de aplicación general.

¿Cómo funcionaba el sistema de sumisión por la vía del pacto?

En líneas generales, los mandos árabes pactaban con las oligarquías locales una simple transferencia de poder. Los árabes les garantizaban su estatus dominante dentro de la comunidad y, a cambio, les exigían que se arabizaran y se islamizaran de inmediato y que hicieran proselitismo de su nueva condición en el conjunto de la sociedad. Estas nuevas élites locales —arabizadas e islamizadas— cambiaban de obediencia y de cultura —del estado visigótico cristiano al estado árabe musulmán— y los ejemplos más paradigmáticos los encontramos en Aurariola (la actual Oriola y la ciudad más poblada del levante peninsular), donde la familia dominante Teodomiro se convierte en Tudmir, o en Zaragoza (la gran ciudad del Ebro), donde la familia dominante Casio se convierte en Banu-Qasi.

¿Cómo es la Tarragona del año 714?

La Tarragona visigótica del año 714 es la evolución de la Tarraco romana de los siglos anteriores. Con 15.000 habitantes, es la ciudad más poblada de la provincia Tarraconense, y ya ha superado las crisis urbanas generales de la época bajo-imperial romana (siglos IV y V). Las murallas romanas, una de las mejores construcciones defensivas de la parte occidental del antiguo imperio, habían sido decisivas y la han convertido en una ciudad absolutamente gentrificada. La Tarragona del año 714 (la vieja Tarraco, que ya es llamada de esta manera) no había recuperado el máximo poblacional anterior a las crisis (30.000 habitantes), pero, en contrapartida, ha sido convertida en una lujosa ciudad que, intramuros, reunía —exclusivamente— a las clases oligárquicas de la provincia.

¿Quién gobernaba en la Tarragona del año 714?

Las crisis urbanas bajo-imperiales (siglos IV y V) habían transformado la disposición del poblamiento sobre el territorio. Se pasó de una sociedad básicamente urbana a una principalmente rural. Y a pesar de este proceso general de ruralización y particular de gentrificación, sorprendentemente, la Tarragona del año 714 conserva la condición de ciudad más poblada de la provincia Tarraconense, capital de provincia y sede archidiocesana. A todo ello, se le suma que, durante la época visigótica (415-714), habitualmente, los arzobispos de Tarragona —la máxima autoridad eclesiástica de la provincia— ostentaban también el cargo de dux —la máxima autoridad política y militar de la provincia—. El arzobispo Próspero es la máxima autoridad de la ciudad en el año 714.

¿Qué pasó en Tarragona en el año 714?

El arzobispo Próspero, por razones obvias, difícilmente podía aceptar los pactos de sumisión que ofrecían los árabes. Y, difícilmente también, podía presentar resistencia al ataque árabe. En aquel momento, Agila —el sucesor del difunto Rodrigo, nombrado por las oligarquías de la Tarraconense y de la Narbonense— ya había suscrito, particularmente, el pacto de sumisión a cambio de la recuperación de su patrimonio familiar (más de 3.000 fincas dispersas por el valle del Ebro) y había abandonado sus funciones. Y el ejército de Ardón (el verdadero último rey visigótico) estaba fortificando la línea de los Pirineos para impedir el paso de los árabes hacia la Narbonense (la última resistencia visigótica). En aquel contexto crítico, el arzobispo Próspero ordenó abandonar la ciudad.

¿Cuál era el propósito de Próspero?

La maniobra de Próspero debe valorarse con el prisma de la época. Tariq y Musa movían un ejército de unos 25.000 efectivos (en el que, sorprendentemente, había mercenarios norteafricanos cristianos que todavía no habían sido islamizados y mercenarios hispanovisigodos que ya estaban islamizados), con una progresión condicionada a la necesidad de avituallamiento. Este fenómeno, que es general de las campañas militar de las edades antigua y medieval —incluso de los primeros siglos de la época moderna—, fue la carta que jugó Próspero. El arzobispo tarraconense pensó, con buen criterio, que si los árabes encontraban la ciudad vacía, no podrían avituallarse y se verían obligados a retroceder hasta su campo base (las ciudades "conquistadas" de Tortosa y Zaragoza).

¿Qué ocurrió en realidad en Tarragona?

Lo que ocurrió, a continuación, es un capítulo oscuro de la historia de la ciudad visigótica más lujosa de la Península. La investigación moderna ha resuelto que el arzobispo Próspero y sus canónigos (su gobierno archidiocesano) se exiliaron en el Patrimonium (el dominio que, posteriormente, se denominaría Estados Pontificios). También ha resuelto que Próspero abandonó su sitial confiando en que lo recuperaría pronto. Pero también ha resuelto que debió de tener ciertas dudas, ya que, al marcharse, se llevó los restos-reliquias de los protomártires locales Fructuoso, Eulogio y Augurio (asesinados en el año 259) para evitar que se perdieran para siempre, más que por la remota posibilidad de que los invasores árabes los localizaran y profanaran.

¿Cómo quedó Tarragona después de Próspero?

Pero, en cambio, existen muchas dudas en cuanto a la reacción de la sociedad local. La investigación moderna no ha resuelto todavía cómo, de qué forma y en qué grado, aquellas ricas clases oligárquicas de Tarragona secundaron el llamamiento del arzobispo Próspero. Algunos investigadores actuales sostienen la versión tradicional, que afirma que la mayoría de aquellas familias oligárquicas se volcaron en la defensa armada de la ciudad, y que el resultado de su derrota fue la destrucción de Tarragona. Y otros investigadores, también actuales, sostienen que Tariq y Mussa se encontraron con una ciudad totalmente desocupada, sorprendentemente lujosa, pero fantasmagóricamente vacía. Un poco como lo que se encontró Napoleón en Moscú once siglos después (1812).

¿Qué pasó con Próspero y con Tarragona?

No se puede descartar la posibilidad de que la maniobra de Próspero hubiera obligado a los invasores a repensar su estrategia. Resulta muy relevante que hubieran invertido dos años en ocupar el territorio entre Gibraltar y el Ebro (712-714) y, en cambio, tardaran cuatro en dominar la franja entre el Ebro y Barcelona (714-718). Sin embargo, Próspero vería que, finalmente, su plan no había salido como lo había previsto. Nuevamente, la investigación moderna sostiene que resulta muy plausible pensar que su viaje y establecimiento en la costa de Liguria (en aquel momento, gobernada por la monarquía germánica de los Lombardos y donde fundó el monasterio de San Fructuoso de Capodimonte) obedecía a la búsqueda de una alianza militar para expulsar a los árabes de Tarragona.

¿Qué pasó con Tarragona?

La muerte sorprendió, prematuramente, al arzobispo Próspero (718), y su proyecto politicomilitar —si realmente llegó a negociarse— quedó en nada. Una hipotética oportunidad perdida que habría vinculado a la Tarraconense —la referencia geográfica e histórica de los posteriores condados carolingios catalanes— hacia el culto mundo italiano y, al mismo tiempo, la habría alejado del asilvestrado mundo hispánico. Tarragona, la ciudad más lujosa de la Península, quedó prácticamente abandonada durante cuatro siglos (714-1114). Y se deterioró y hundió hasta que Ramón Berenguer III, conde independiente de Barcelona, y su vasallo Robert d’Aguiló —un empresario de la guerra normando de origen vikingo— la incorporaron al mundo catalán y le devolvieron la capitalidad eclesiástica.