Moscú, 10 de junio de 1762. Hace 260 años. La Guardia Palatina perpetraba un golpe de estado que derrocaba al zar Pedro III y situaba en el poder a su esposa, que a partir de aquel momento gobernaría como Catalina II. Aquel suceso, que a simple vista apunta hacia una lucha por el poder entre dos perfiles muy acusados, era, en realidad, la culminación de un conflicto entre dos ideologías de estado claramente contrapuestas. Por una parte, los reformistas ilustrados del zar Pedro III, que priorizaban la europeización y la modernización de Rusia a la tradicional ideología imperial que había dominado la política rusa de los tres siglos anteriores. Y por otra parte, los belicistas nostálgicos de la zarina Catalina II, que se afanaban por situar el viejo proyecto "griego" (la restauración por la vía de las armas del Imperio bizantino) en la vanguardia de la agenda política y militar rusa.

La zarina Catalina la Grande (1763) / Fuente: Wikimedia Commons

El mar Negro, en el horizonte ruso

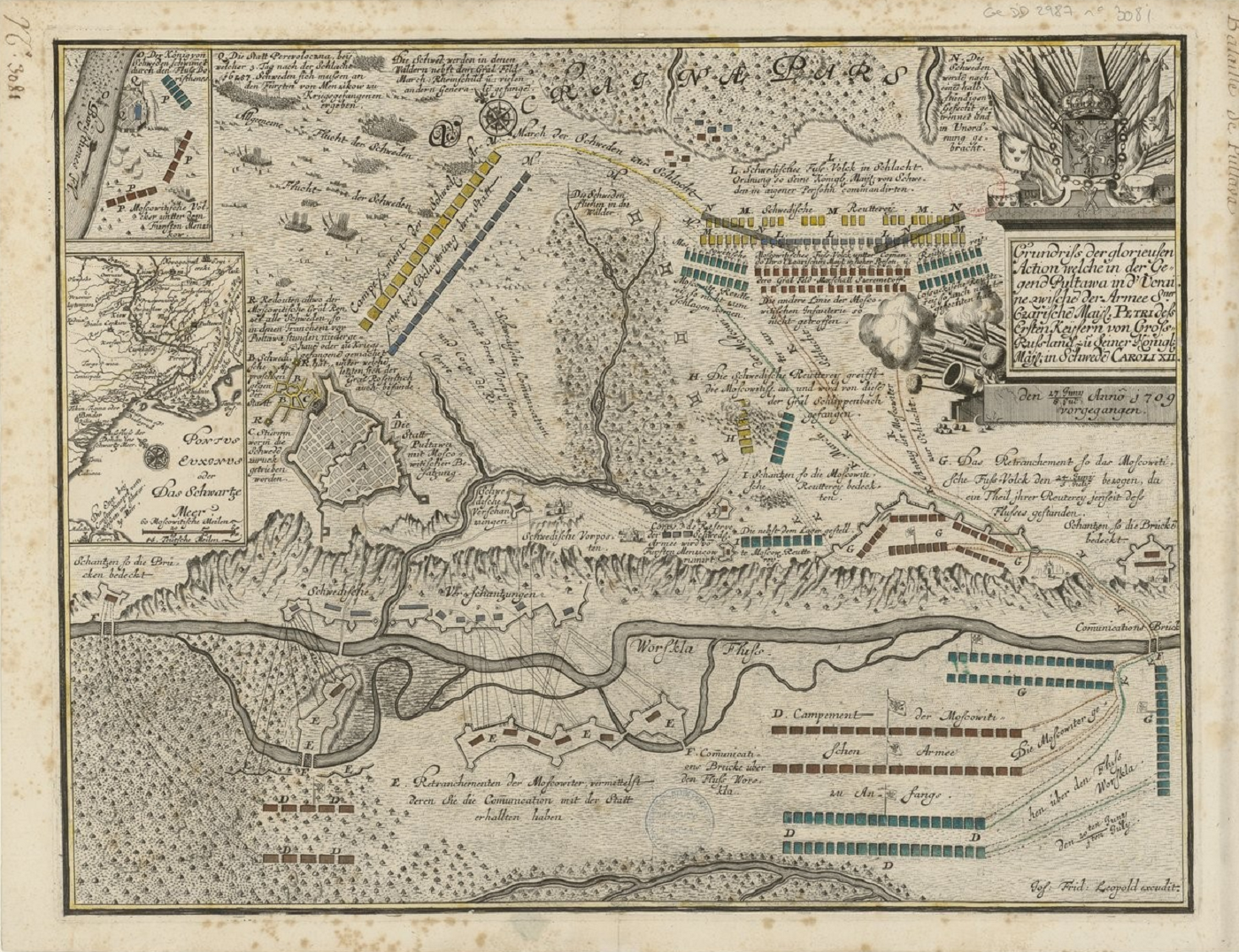

El triunfo de Catalina, que se escenifica en la renuncia forzada de Pedro III y en su misterioso asesinato mientras era prisionero de la nueva zarina (17 de julio de 1762), explicaría el nuevo papel de Rusia en el cuadrante suroriental de Europa. Catalina se inspiró en la obra de un antecesor no muy lejano, el zar Pedro I ―llamado el Grande―, que unas décadas antes (1682-1725) había expulsado a los polacos que ocupaban Kyiv y la Ucrania central desde el siglo XVI. Pedro I se había quedado a escasos kilómetros de la desembocadura del río Dniéper y de la península de Crimea, controlados por los mismos otomanos que, a mediados del siglo XV, habían liquidado el Imperio otomano. Cuando Catalina alcanzó el trono (1762), las costas del mar Negro y el gran rival otomano estaban a tiro de piedra, y esta sería la proyección de su política expansiva.

Catalina, la colonizadora de Ucrania

Catalina fue la impulsora de las guerras ruso-turcas (1768-1792) que tenían que dirimir el nuevo liderazgo en la Europa suroriental. Aquellos conflictos se resolverían a favor de Rusia, que se convertiría en el nuevo gigante de la región. Y forjarían una nueva relación entre Rusia (que se presentaba como una fuerza liberadora) y Ucrania (que pasaba a jugar un papel subordinado al proyecto expansivo ruso). Durante aquella etapa bélica, Rusia expulsó la población musulmana de los territorios conquistados. Y reocupó las tierras, reveladoramente, con colonos rusos que serían el origen de la actual población rusófona de Ucrania. También, durante aquella etapa, la zarina Catalina impulsaría la creación de grandes infraestructuras militares que intensificarían la presencia rusa en Ucrania: Sebastopol (1783) y Odesa (1794), creada por el catalán Josep de Ribas, almirante de la flota rusa del mar Negro.

Mapa de Ucrania bajo dominación polaca (siglo XVII) / Fuente: Historical Maps

Rusia y Ucrania: dos evoluciones diferenciadas

En la época de Catalina II, la gran restauradora de la ideología imperial rusa, Rusia y Ucrania ya eran sustancialmente diferentes. Desde el siglo XIV habían conocido una historia y una evolución diferenciadas que las había distanciado notablemente. Rusia, situada en medio de una inmensa llanura alejada de todo y de todo el mundo, había esquivado todas las amenazas que ponían en riesgo su independencia y había conservado la esencia y la identidad. Pero, en cambio, Ucrania, situada sobre el estratégico eje perpendicular Dniéper-mar Negro, había sucumbido, exhausta, a las amenazas externas y había sido ocupada por todas las potencias emergentes de la región: en parte por Polonia, en parte por el Imperio otomano y, en parte, por el Imperio austro-húngaro. La Ucrania que encontró Catalina, en contraste con la Rusia de la época, tenía un paisaje social y cultural de una extraordinaria policromía.

Los judíos ucranianos, un factor diferencial

Una de las minorías culturales más dinámicas de aquella Ucrania eran los judíos. La minoría judía estaba presente en las costas del mar Negro desde la época de las colonias mercantiles genovesas y venecianas, que habían sido creadas a principios del año 1000 para estimular el comercio con el Extremo Oriente. Pero durante la dominación polaca y otomana (siglos XV en XVIII), las comunidades judías se habían multiplicado, hasta poner de manifiesto una curiosa realidad: la Ucrania que encontró Catalina II era el país de Europa con la tasa más elevada de población judía. Los cómputos efectuados por las primeras administraciones coloniales rusas revelan que muchas provincias ucranianas tenían porcentajes entre el 15% y el 20% de población judía. Algunos de estos judíos eran de remoto origen katalanim y sefardí, expulsados por la monarquía católica hispánica en 1492.

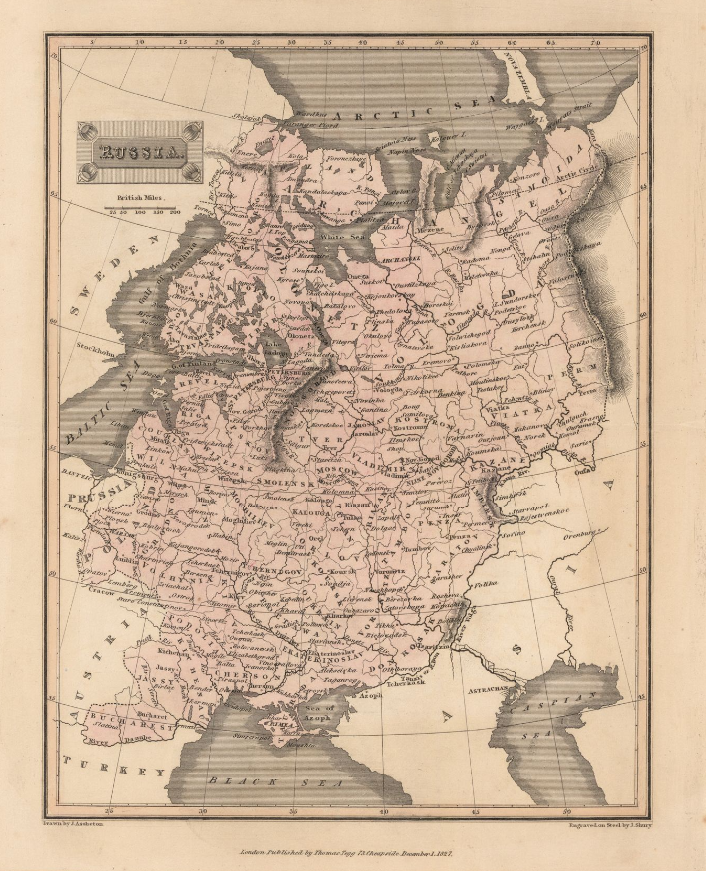

Mapa de la Rusia europea (1827) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

Los alemanes ucranianos, otro factor diferencial

Otro elemento diferencial que se convertía en una nota de color en aquella sociedad ucraniana de finales del XVIII era la presencia de una importante comunidad alemana. Los campesinos alemanes representaban entre un 5% y un 10% de la población en las provincias más orientales de Ucrania. Y su origen y su existencia estaban relacionados con unas colonizaciones comerciales del siglo XVII, cuando el territorio de Ucrania era el granero del Sacro Imperio. En un contexto histórico de fuerte crecimiento demográfico de aquel rompecabezas germano, los negociantes prusianos, bávaros y austríacos habían promovido el establecimiento de productores alemanes de cereales (campesinos colonos) en las fuentes de abastecimiento. Aquellos colonos alemanes conservaban la lengua de origen, promovían la endogamia (matrimonios entre colonos de origen alemán) e, incluso, hacían proselitismo de su cultura.

Vista del puerto de Odesa (1854) / Fuente: Biblioteca Nacional de Francia

Ucrania, la balconada rusa sobre los Balcanes

La anexión de Ucrania tuvo una importancia primordial para el desarrollo de la ideología expansiva rusa. Rusia no tan sólo se anexaba un territorio rico, plural y dinámico, con una importante tradición de intercambio cultural y comercial, sino que pasaba a dominar una estratégica balconada territorial que la proyectaba, definitivamente, hacia los Balcanes, el solar histórico del viejo y desaparecido Imperio otomano. La tutela rusa sobre los países de la región balcánica después de la Segunda Guerra Mundial no se fabricó en la Conferencia de Yalta (1945), que dividió el mundo en dos bloques, sino que fue la culminación de la ideología imperial rusa, la que habían fabricado los grandes príncipes Iván III y Sofía Paleólogo en el siglo XV. La que habían impulsado los zares Iván el Terrible, en el siglo XVI; Pedro I, en el siglo XVII; Catalina II, en el siglo XVIII, y Alejandro I, en el siglo XIX.

Los "zares rojos" y el "zar negro"

Y la que adoptaron de forma entusiástica los "zares rojos" Lenin y Stalin (en el siglo XX) y el "zar negro" Putin (en el siglo XXI). Ucrania es el paso obligado de Rusia hacia los Balcanes, históricamente, la puerta más débil de Europa. Y este es el motivo que explica la cuestión que se plantea en el título de esta pieza. Otra cuestión, también importante, es ¿cuáles son las causas internas rusas que impulsan la aparición recurrente de esta ideología imperial? Es decir, ¿cuál es el eje que une a Sofía Paleólogo, Catalina II y Putin? Y en este punto resulta muy revelador comprobar que tanto Sofía como Catalina accedieron al poder en medio de un escenario interno extremadamente convulso que amenazaba la supervivencia de la propia Rusia y que fabricaron ―la primera― y recurrieron ―la segunda― al proyecto imperial como la solución a todos los males. Patada hacia adelante. Patada en el culo a Ucrania.