Me he desplazado hasta el Turó de la Rovira para asistir a la ruta cultural y literaria que organiza el Festival KM América 2025, que cada año se centra en un barrio distinto de la ciudad. Este año la ruta se hacía en el Carmel y la dirigía el escritor argentino Franco Chiaravalloti, residente en el barrio desde hace muchos años. El Carmel tiene una esencia popular y un encanto tosco que lo hace difícil de gentrificar (gentrificar significa que los inmigrantes que se instalan son “ricos”), porque la incomodidad de las montañas lo impide. Su origen es una ermita remota, la de la Mare de Déu del Carmel, a la que los feligreses acudían en peregrinación para venerarla. En la Biblia, el Carmelo es el jazmín del cielo, una manera más de referirse al paraíso. Del Carmelo al cielo.

Del Carmel al puente de Mühlberg

Franco Chiaravalloti empezó señalando la parte escondida del Turó de la Rovira. Nos dijo que los turistas miran al mar, pero que nosotros teníamos que mirar hacia la montaña, donde se extiende la orografía accidentada del barrio. Estamos en las baterías antiaéreas de la ciudad, que funcionaron entre 1936 y 1945, cuando Barcelona se defendía de los ataques de los fascistas italianos. El escritor Joan Perucho hizo allí el servicio militar como cadete. Querían enviarlo a luchar al río Segre, pero tuvo suerte: hacía poco que había pasado el tifus y pudo quedarse en Barcelona. Si hubiera ido al Segre, habría muerto, como casi todos los que fueron. “Cuando cerraron la instalación militar, Perucho estaba cansado de la guerra. El último día que hizo el soldado se fue quitando ropa a medida que bajaba por Gràcia, y llegó a casa casi desnudo”. Franco ganó la guerra, terminó la Segunda Guerra Mundial y en 1945 los búnkeres antiaéreos dejaron de funcionar. Barcelona ya no podía defenderse porque tenía al enemigo fascista dentro. Entonces llegaron los murcianos, los extremeños y los andaluces; los pioneros ya habían llegado en 1929, para trabajar en las obras del metro. Lo que más me gusta de los búnkeres del Turó de la Rovira son los restos de azulejos de las casas que se construyeron los barraquistas, hoy expuestos a la intemperie.

Cuando cerraron la instalación militar, el escritor Joan Perucho estaba harto de la guerra; el último día que hizo la mili en el Turó de la Rovira se fue quitando prendas de ropa a medida que bajaba por Gràcia, y llegó a casa casi desnudo

El guía argentino también nos habló de Cecilia C., la prostituta protagonista de El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda. Leyó un fragmento de la novela traducida al castellano, para mi disgusto: “hacer señores” es una frase imposible en castellano, y, en cambio, totalmente natural cuando la oyes decir en catalán a la prostituta octogenaria Lídia Rius. Luego, Chiaravalloti nos condujo hacia el puente de Mühlberg. Mientras lo cruzamos, nos lee un poema en catalán de David Castillo en honor al puente. Castillo, poeta y periodista cultural de El Punt Avui hasta que se jubiló, nació en el barrio y aún vive allí. El puente de Mühlberg es largo y conecta El Carmel con Can Baró, una parte que se conocía como el barrio de los periodistas: las calles llevan el nombre de Miquel Santaló, Josep Ixart, periodistas que escribían antes de la guerra. Desde el puente vemos los bloques verdes, construidos en 1991 para acoger a los últimos barraquistas de Can Baró. El bloque es un símbolo de la lucha histórica de los barraquistas por la vivienda, que de alguna manera aún continúa: en las casitas de la calle Mühlberg pueden verse carteles en contra de la normativa que quiere derribarlas, lo que se conoce como el proyecto de los Tres Turons. Como la zona de los búnkeres se ha convertido en una meca turística, las viviendas autoconstruidas molestan a las autoridades. Nuestro Virgilio argentino nos pone una canción de un músico canario que vivió y murió en el barrio. Escuchamos la música a través de unos auriculares que nos entregó antes de empezar.

El universo Juan Marsé

La siguiente parada es el bar Delicias, el rincón donde el Pijoaparte de Juan Marsé pasaba la vida tomando sol y sombras, cigalons, carajillos si usamos el castellano estándar. “Últimas tardes con Teresa es una de las mejores novelas españolas del siglo XX”, dice Chiaravalloti. Define al Pijoaparte como un protagonista criminal, un charnego de mala vida que se enamora de una catalana de buena familia que estudia Filosofía, Teresa. Marsé puso el Carmel en el mapa literario con una historia de amor casi imposible, porque para la madre burguesa de Teresa, de Sant Gervasi, “el Carmel era como el Congo, infrahumano, otro mundo”. Entonces las calles no estaban asfaltadas y el barrio era mucho más salvaje que hoy, lleno de abuelos y abuelas andaluces que toman el fresco junto a sus cuidadoras latinoamericanas. Seguimos adelante, pero pronto Chiaravalloti se detiene una vez más: “Esta es la fuente donde bebe el Pijoaparte de Marsé”. A simple vista, es como cualquier otra fuente de la ciudad. Frente a la fuente, Chiaravalloti nos señala el mural de Los tres tiburones que se devoran entre ellos, obra del artista italiano BLU. Son los tiburones de la avaricia, la contaminación y la guerra.

Dice la leyenda que el padre biológico del escritor cerró el trato con el matrimonio Marsé por casualidad, un día que la pareja subió al taxi cabizbaja: el médico les había dicho que no podrían tener hijos

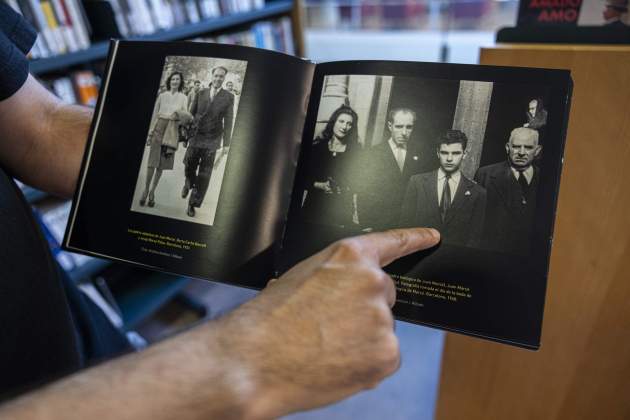

Juan Marsé era hijo de un taxista y de una mujer que murió en el parto en 1933. El viudo, que no sabía qué hacer con el bebé, lo dio en adopción. En la época esto se hacía sin contemplaciones: tú tienes un niño que no quieres y yo no tengo hijos y quiero uno. La leyenda dice que el padre biológico del escritor cerró el trato con el matrimonio Marsé por casualidad, un día que la pareja subió a su taxi muy triste: el médico les había dicho que no podrían tener hijos. Cesc, el gestor de la biblioteca que lleva el nombre del autor, nos muestra una foto de Juan Marsé con su padre biológico cuando el escritor aún era un adolescente: se le ve incómodo y malhumorado. Nunca lo perdonó por haberlo abandonado, y el apellido Marsé es de sus padres adoptivos. Dramas familiares aparte, Cesc me confirma que Juan Marsé tenía el catalán como lengua materna. No deja de ser irónico que la novela xarnega por excelencia la haya escrito alguien que de hecho era catalán y lo bastante pobre como para vivir en el Carmel. Ahora que Cesc y nuestro Virgilio hablan, constato con placer que Chiaravalloti tiene un catalán diáfano, aunque haya hecho la ruta en castellano. El escritor argentino nos cuenta que la biblioteca Juan Marsé tiene un fondo significativo de literatura salvadoreña, bastante inédito en Europa. Hay muchos salvadoreños en el Carmel, y la asociación salvadoreña Huacal se ha esforzado para que este fondo sea posible. Nuestro guía argentino menciona un nombre clave de las letras salvadoreñas: Horacio Castellanos Moya. Escribió El asco. Thomas Bernhard en El Salvador, un clásico de la literatura salvadoreña. Apunto su nombre y me viene a la cabeza el periodista salvadoreño Óscar Martínez, a quien entrevistamos hace poco en este medio y que vive en el exilio por denunciar las prácticas de Bukele.

La plaza del mártir chileno y la casa del lingüista

Cada 11 de septiembre, los chilenos residentes en Barcelona se reencuentran en la plaza Salvador Allende, alrededor de la escultura del político asesinado en 1973. La plantaron aquí el alcalde Pasqual Maragall en compañía de la escritora Isabel Allende, hija del mártir. Nuestro guía argentino aprovecha la ocasión para recomendarnos una novela de Soledad Fariña, Siempre volvemos a Komala, que da voz al mismo Allende una semana antes de que lo mataran. Frente a la plaza está la parroquia de la Virgen del Coll, en la frontera que separa El Carmel del barrio del Coll; es discreta, con un campanario románico muy bien conservado. Nadie diría que aquí, en 1936, fusilaron a ocho religiosos, los ocho mártires del Carmel. Pasamos por delante y vemos una casa fantástica llamada Torre Libro, construida en 1896. Era la época en que el Carmel eran campos, alguna masía y alguna casa de ricos. Ahora hay obreros trabajando, entrando y saliendo. El guía Chiaravalloti nos dice que la casa pertenecía al lingüista mallorquín Antoni Maria Alcover, que se peleó media vida con el otro lingüista de referencia: Pompeu Fabra. Autor del diccionario catalán-valenciano-balear, Alcover se negó a seguir las normas fabrianas hasta que estaba a punto de morir —dice que cuando el mallorquín ya estaba prácticamente en la tumba, los dos lingüistas se hicieron amigos.

Las motos Montesa se probaban en el Carmel, y si resistían el desnivel, los automóviles pasaban la prueba.

Al pie de las escaleras hay trastos y basura acumulada.

Y entonces sí, Chiaravalloti se nos revela como el escritor que es y lee un fragmento de su cuento Basura

Chiaravalloti nos habla de José Carlos Cataño, poeta canario nacido en La Laguna, residente en el Carmel y autor de Lugar de nacimiento, un poema sobre la pertenencia y la confusión de quienes emigran y se sienten de muchos sitios y de ninguno al mismo tiempo. No sé quién es, Cataño. Lo busco y descubro que murió en 2019 en Barcelona, cuando llevaba treinta años convertido al judaísmo (!). Hay tantos escritores y tan poca gente al otro lado que da vértigo. El propio guía, Franco Chiaravalloti: ¿quién es? ¿Qué ha escrito hasta ahora? No sé nada de él, desconocía su nombre, y ahora lo tenemos aquí, explicándonos el Carmel. Descendemos hacia la Biblioteca Juan Marsé por unas calles tan empinadas que han tenido que instalar un ascensor. Dicen que las motos Montesa se probaban en el Carmel, y si resistían el desnivel, los vehículos pasaban la prueba. Al pie de las escaleras hay trastos y basura acumulada. Parece que esto lleva tiempo así: una concentración de residuos constante en este rincón del Carmel. Y entonces sí, Chiaravalloti se nos revela como el escritor que es y lee un fragmento de su cuento Basura. Justamente vivía en este tramo de escaleras cuando acababa de llegar al barrio. Bajamos y vemos a un hombre y una mujer latinoamericanos tomando el fresco en una de las terrazas de la escalinata, un espacio que se mueve en ese encantador limbo entre lo privado y lo público: beben cerveza en lata y el hombre va sin camiseta. Después de leer su cuento sobre una pareja que vive irritada por el olor de la basura, nuestro Virgilio argentino nos regala una rumba creada en y para el Carmel, del grupo Alborada. Suena bien. La rumba tiene detractores, pero en el fondo es una música alegre, irreprochable.

El socavón del metro

Vamos hacia la zona 0 del Carmel. El barrio tiene una larga historia de inaccesibilidad. No circuló ningún autobús hasta 1927, y el aislamiento no se rompió del todo hasta la construcción del Túnel de la Rovira en 1987, prácticamente antes de ayer. Sobre esto, el escritor del Carmel Guillem Borrero escribió los cuatro relatos de Excavaciones, que reflejan los diez años que tardaron en acabar de construirlo. El 27 de enero de 2005, cuando por fin tenía que llegar la línea 5 del metro, 1200 vecinos del Carmel perdieron sus casas por un socavón. A propósito de este incidente traumático, que dejó un agujero de 35 metros de profundidad, Chiaravalloti nos recomienda Ama de casa de María Roig, una novela sobre el hundimiento real y simbólico de una chica que vive al mismo tiempo el socavón y la ruptura familiar.

Chiaravalloti nos recomienda Ama de casa, de María Roig, una novela sobre el hundimiento real y simbólico que vive la protagonista. También nos recomienda Excavaciones, de Guillem Borrero

El escritor argentino nos explica cómo el socavón del Carmel desencadenó las acusaciones del 3% de comisiones que Convergència i Unió cobraba por adjudicar obras públicas a dedo. Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat, pronunció la frase histórica: “ustedes tienen un problema que se llama 3%”. Nadie murió en el socavón, ni se ha podido relacionar directamente la corrupción de Convergència con la negligencia en la planificación del metro del Carmel. En cualquier caso, hubo negligencia, y si no hubo muertos ni heridos fue un milagro, porque se evacuó a la gente dos días antes de la tragedia. Contrario a lo que pueda parecer ahora, con la cultura en mayúsculas decidida a homenajear las heroicidades de los barraquistas barceloneses venidos de todo el Estado, diría que este interés es bastante reciente y políticamente interesado: en los años ochenta, mientras duraban las luchas y reivindicaciones, las instituciones no premiaban la lucha vecinal como lo hacen ahora. Pero ahora ya se puede hacer, supongo.