En un apunte de sus diarios, Una cierta edad (Anagrama, 2019), Marcos Ordóñez explica que algunos escritores llevan mal que tenga éxito un libro que han escrito de forma rápida y fluida, sin obstáculos, en un ataque de claridad, y que, por lo tanto, consideran menos literario que otro que les supusiera mucho más esfuerzo. Una cosa de este estilo, dice, le pasó a Marguerite Duras cuando su novela El amante se convirtió un triunfo despampanante, siendo traducida a 43 idiomas. Duras, ligeramente decepcionada por el hecho de que uno de los textos que menos lo habían hecho sudar estuviera llegando tan lejos, colgó en la sala de estar de su casa una fotografía donde aparecen centenares de pingüinos. Cuando alguien iba a visitarla, ella le señalaba con desgana la imagen: "Son los lectores de mi novela". Que la gente que lee un libro tenga la última palabra sobre su éxito o su fracaso, al menos en términos de ventas, tiene un punto de justicia implacable y otro de loquísima aleatoriedad. Eso explica que la relación de los narradores con el público no sea precisamente cómodo o fácil de llevar. Todo el contrario. En la cabeza de un autor, los lectores pueden ser muchas cosas: desconocidos, amigos, clientes, confidentes, números, monstruos, jueces. Incluso pingüinos. Cada uno escoge la identidad que menos le cueste gestionar.

En la cabeza de un autor, los lectores pueden ser muchas cosas: desconocidos, amigos, clientes, confidentes, números, monstruos, jueces. Incluso pingüinos

📚 Libros Sant Jordi 2022: recomendaciones y todas las novedades editoriales del año

¿Qué es un lector?

"¿Qué es un lector? Para mí, una entidad fantasmagórica", respondió una vez la premio Nacional de Narrativa Cristina Morales. Intentar imaginar quién estará al otro lado de la página cuando por fin salga publicada es chocar contra un misterio insondable. Por más que la intentes esquivar cuando trabajas, no hay manera que la pregunta se evapore de tu cabeza. Es una incertidumbre permanente, una sombra que te da la lata, que te mancha la mirada y que salpica cada frase que construyes. Ricardo Piglia decía que narrar es como lanzarse al vacío, confiando en que algún lector te alargará la mano y te sostendrá en el aire. Aunque te moleste, tienes que asumir que de él, o de ellos, depende tu suerte. Te tienen que comprar la jugada. Sin acuerdo, no hay nada. "Cualquiera puede escribir cualquier cosa siempre que los lectores se la crean", apuntaba a García Márquez. Algunos, hartos, prefieren mirar hacia otro lado. "No escribo para que haya lectores, escribo porque hay literatura", defendió Susan Sontag hasta el día de su muerte.

Cualquiera puede escribir cualquier cosa siempre que los lectores se la crean", apuntaba a García Márquez

Camilo José Cela creía que la idea de que los escritores disfrutan de la inmensa suerte de no tener un jefe que los mande es falsa: un escritor tiene tantas jefes como lectores que se adentran en sus obras. En su caso, miles. Pero no sólo son los lectores, y su apariencia nebulosa, los que acondicionan al creador. A veces se invierten los roles y el segundo también se atreve a poner sus propias cláusulas. Hay que no tratan al público como un sujeto pasivo. Que obligan en el lector a trabajar cuando abre el libro. Que no le ponen fácil. Que no lo avasallan con enormes cantidades de información. Que lo fuerzan a cerrar el círculo con su imaginación. La literatura es cosa, como mínimo, de dos. No todo está en manos del novelista o del poeta. Hay que exigir al receptor que también ponga de su parte. Y si es necesario, regañarlo cuando se acomoda. Gustavo Martín Garzo, autor vallisoletano de El lenguaje de las fuentes (Lumen, 1993), no lo pudo decir más claro: "Se habla mucho de los libros malos, pero muy poco de aquellos malos lectores que tantas veces hacen fracasar obras admirables".

Un escritor tiene tantos jefes como lectores que se adentran en sus obras

Esta figura indefinida, inquietante y omnipresente a quien parece que van dirigidos los textos también puede ser vista por el escritor como un incentivo. Una prueba a superar. Philip Roth, que no tenía bastante con su vocación para encerrarse cada mañana en el estudio, tenía sus trucos para no relajarse y mantener encendida la llama de la literatura. Para él, pensar en sus detractores era como llenar el depósito de gasolina. Un empuje para continuar adelante. "Pienso en un lector anti-Roth y me imagino en como de detestable le parecerá lo que estoy escribiendo", detallaba a las entrevistas cuándo le preguntaban por su rutina artística. "En algunos momentos, este puede ser justo el estímulo que necesito".

Convivir con el lector

Ya sea temiéndolo, respetándolo, deseándolo, ignorándolo o enfrentándolo, el escritor tiene que aprender a convivir con el lector. Se trata de un vínculo lógico y, al mismo tiempo, incomprensible. Quizás por eso puede ser emocionante, extraño o traumático para muchos de ellos cuando, en ferias del libro o días tan señalados como Sant Jordi, atraviesan la barrera y se encuentran cara a cara con el público para firmar o estampar dedicatorias. De repente, las distancias se esfuman y a aquella "entidad fantasmagórica" de la que hablaba Morales le cae la capa y se transforma en una cara reconocible.

Ya sea temiéndolo, respetándolo, deseándolo, ignorándolo o enfrentándolo, el escritor tiene que aprender a convivir con el lector

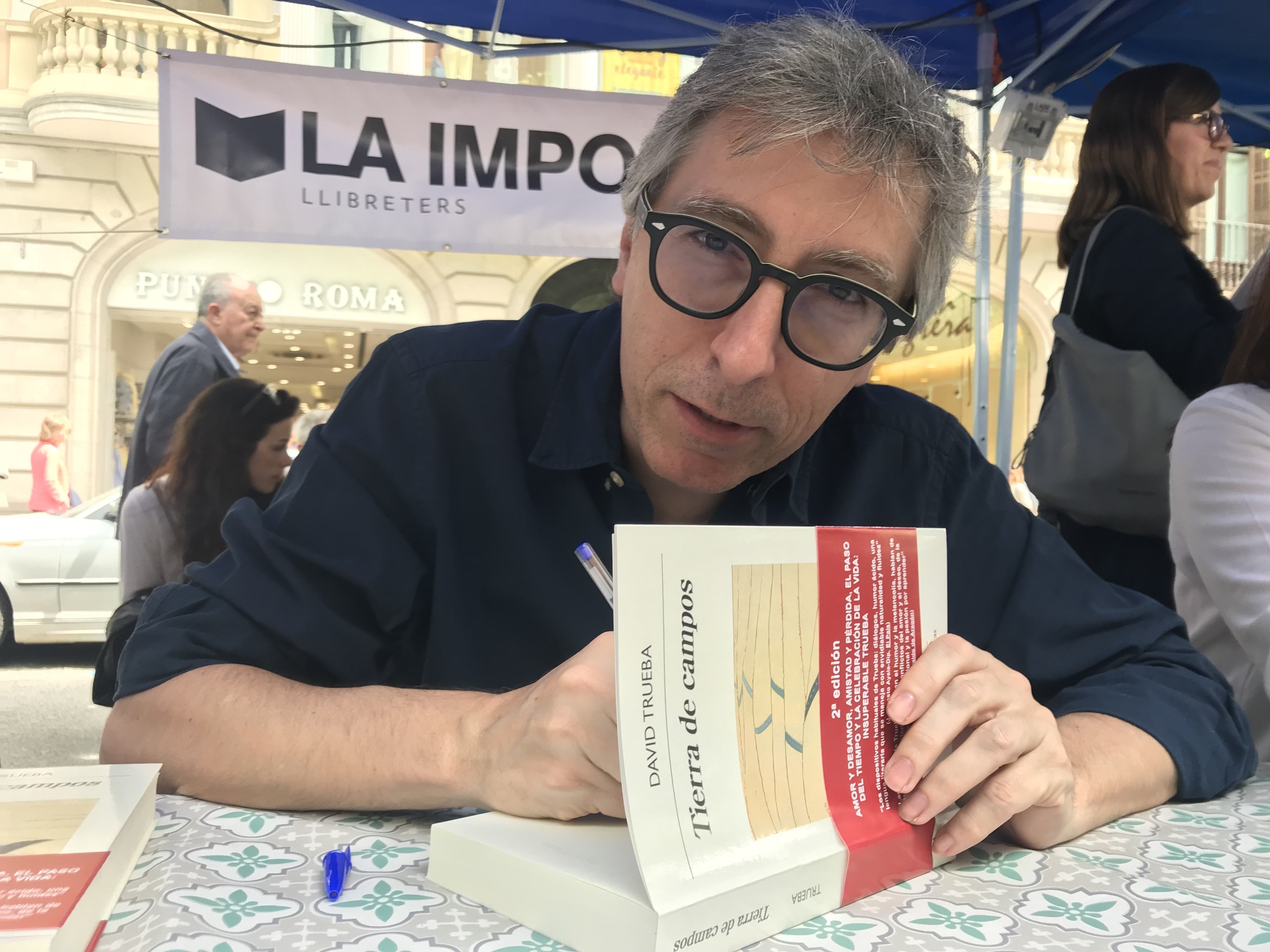

Los más optimistas lo viven como una jornada inolvidable. Una ocasión para conocer a aquellos que durante el resto de los días del año se esconden en el otro lado. Y una buena excusa para celebrar la literatura. David Trueba, por ejemplo, suele ser feliz por estas fechas, ya que está contento de participar "en una fiesta que no consiste en emborracharse, sino en el leer libros". Que ya es raro. Ian Gibson, reconocido por sus trabajos sobre la guerra civil española o por las biografías de Dalí, Machado o Buñuel, ha hecho saber en más de una ocasión que también lo disfruta. Se sienta entusiasmado en el chiringuito y desenfunda su bolígrafo verde ("por el verso de Federico García Lorca, 'verde que té quiero verde'"). Cuando atiende en lectores "muy sinceros e interesados", les incluye en la dedicatoria su dirección de correo electrónico. Ahora bien, el número de teléfono nunca. Por si las moscas.

🌹 Sant Jordi 2022: ¿cómo será el 23 de abril?

Los escritores que no gustan

La presencialidad también te puede jugar malas pasadas. La novelista Rosa Montero recordaba hace unos años una anécdota que vivió en una firma de libros, cuando un matrimonio se aproximó a la mesa donde estaba sentada. La mujer le propuso a su marido comprar uno de los libros que había expuestos, pero él, que no había advertido la presencia de la autora, se negó con contundencia: "No, de Rosa Montero no, que no me gusta". Por suerte, el accidente se acabó reconduciendo. "Al cabo de un rato volvió todo compungido, disculpándose por haber sido tan maleducado y confesándome que no me había visto, y finalmente compró el libro y me pidió que le dedicara".

El arte de la dedicatoria es un tema tan extenso y fascinante que daría para otro artículo

Con respecto al arte de la dedicatoria, es un tema tan extenso y fascinante que daría para otro artículo. Las más buscadas suelen ser las que no se quedan con una simple frase y un garabato. El autor gallego Manuel Rivas no sólo es famoso por su prosa elegante, sino también por los dibujos que regala a los lectores que se acercan con algún libro suyo. Te puede tocar una Rosa de los Vientos o un paisaje marítimo con un velero de fondo, dependiendo del humor con lo que lo cojas. Una costumbre que también hace suyo Enrique Vila-Matas, que acompaña el texto con las siluetas de un sombrero y una gabardina, "las únicas cosas que sé dibujar".

Lo que faltaba

Precisamente Vila-Matas vivió en primera persona uno de aquellos episodios que de alguna manera nos recuerdan que los lectores, incluso cuando se manifiestan físicamente, no dejan de ser unas criaturas imprevisibles y peligrosas. Situémonos. El autor de los Bartlebys está firmando en un puesto de Barcelona al lado de sus colegas Pedro Zarraluki y Javier Cercas. Una lectora se acerca y saluda a Zarraluki, con quien ya coincidieron otro año. "Hoy vengo por tu amigo", dice ella, guiñando el ojo a un Vila-Matas que ya se empieza a temer lo peor. La lectora, visiblemente alterada, deja caer una alud de preguntas sobre los escritores. Que cómo se encuentran, que porque no escriben más artículos en lugar de tantas novelas, que si han estado nunca en Asturias, de donde es ella. Hasta que se da cuenta de que no ha hecho caso al tercero en discordia, Javier Cercas, que va haciendo tragos en una botella de cerveza, intentando pasar desapercibido. "Ah, perdona. Javier Cercas... ¿De qué me suenas? ¿De la radio, puede ser?", se disculpa ella, leyendo el cartelito que ha colocado delante del escritor con su nombre. Cercas le dice que publica columnas em el mismo diario que sus compañeros. "Pues no te conozco, Javier, que mal me saber. ¿A ver, de qué escribes?", sigue a la mujer, imparable. "De tonterías". Cercas se va poniendo cada vez más nervioso. "Seguro que eres bueno...". Cuando la escena ya es tan incómoda que parece extraída de Justo Precio Laughs Gags, la lectora, cargada de bolsas y libretas, se acerca todavía más al mostrador, y tira sin querer la cerveza sobre Cercas, vestido de gala para la ocasión. "¡Ah! ¡Me cago en todo!", brama el autor, poniéndose de pie, con los pantalones empapados. "¡Sólo me faltaba esto!".