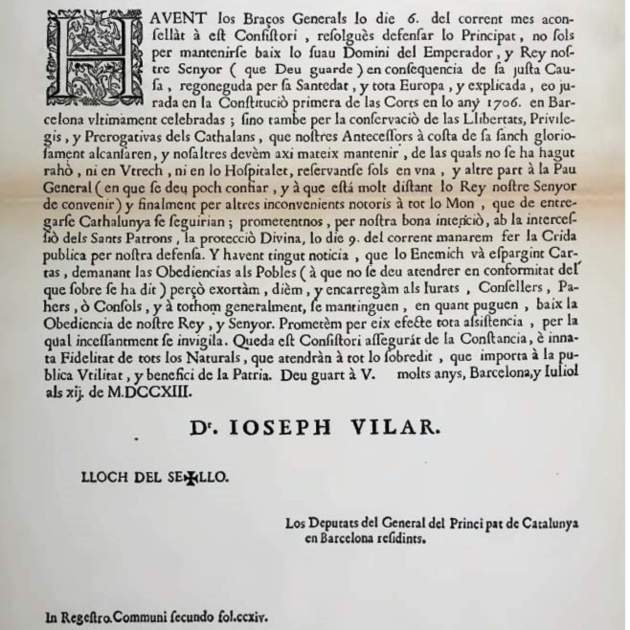

Barcelona, 9 de julio de 1713. Hace 312 años. Última fase de la Guerra de Sucesión hispánica (1701-1715), que las cancillerías borbónicas de París y de Madrid llamarían la Guerra de los Catalanes (1713-1714/15). La Conferència dels Tres Comuns —el equivalente al actual Parlament— votaba la posición de Catalunya en el nuevo escenario resultante de la Paz de Utrecht (abril-junio, 1713), el acuerdo que tenía que poner fin al conflicto sucesorio hispánico. Durante tres días (6 a 9 de julio de 1713); los representantes estamentales —equivalentes a los actuales diputados— dirimieron entre buscar una salida negociada —"una capitulación honrosa"— o continuar la guerra hasta las últimas consecuencias — "la resistencia a ultranza"—.

La votación de los Tres Comuns

La votación fue favorable a la resistencia a ultranza por 75 votos contra los 43 a favor de buscar una capitulación honrosa. Después de aquella votación, Catalunya continuaría la guerra en solitario hasta el último suspiro (12/18 de septiembre de 1714). Y con relación a estos hechos, 250 años después (abril, 1964); el historiador occitano Pierre Vilar, uno de los mejores investigadores de este periodo de la historia de Catalunya diría: "Nunca el sentimiento catalán ha tenido tanta fuerza y combatividad". ¿Por qué en condiciones de inferioridad militar y abandonados por sus aliados internacionales los representantes políticos catalanes confiaron en la fuerza del país y votaron la resistencia a ultranza?

¿Qué está pasando fuera de Barcelona mientras los Tres Comuns votan la resistencia a ultranza?

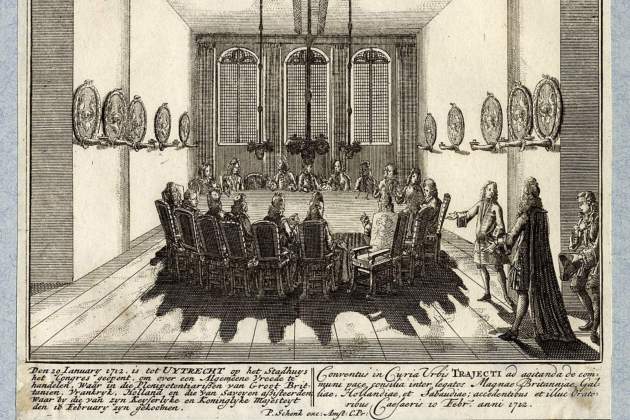

Unas semanas antes de la votación, los actores internacionales del conflicto sucesorio hispánico, reunidos en Utrecht (Países Bajos independientes), ultimaban los acuerdos de paz (abril-junio, 1713). Las potencias de la alianza internacional austriacista obtenían importantes compensaciones territoriales y económicas y acto seguido, fruto de aquellos acuerdos, se produciría la evacuación de sus fuerzas en el Principat que combatían al lado del Real Ejército de Catalunya. La desaparición repentina de este contingente provocaría que el frente de guerra que, durante meses, había estado situado en las llanuras de Lleida, en pocos días (13 al 30 de junio de 1713), se desplazara a las puertas de Barcelona. Dos semanas después los borbónicos iniciarían el asedio sobre la ciudad (25 de julio de 1713).

La trascendencia de aquella votación

La decisión de resistir a ultranza significaba que Catalunya se tendría que enfrentar, en solitario, a las Coronas francesa y española (el eje borbónico París-Madrid o Alianza de las Dos Coronas) que, en aquel momento, eran —en este orden— la primera y segunda potencia mundiales. El crispadísimo debate que precedió la votación de los Tres Comuns se explica por la extraordinaria trascendencia de su resultado. Catalunya se jugaba no solo su futuro, sino que también su propia existencia. La resistencia solo podía conducir a la victoria, porque todo el mundo sabía una derrota implicaría la desaparición del edificio político nacional catalán. ¿Pero quién formaba parte el núcleo duro de la resistencia y qué objetivo perseguía?

¿Cuál es la clase gobernante de la Catalunya que vota la resistencia a ultranza?

Otra vez el historiador Pierre Vilar nos aporta los datos que explican aquel trascendente momento. Según Vilar, la revolución austriacista de 1705 (la incorporación de Catalunya a la alianza internacional austriacista —reconocida por sus aliados como sujeto político!!!—) no era una simple aventura protagonizada por un grupo de radicales —como proclama la historiografía nacionalista española—, sino que era "el resultado de complejos pactos políticos entre las clases rectoras del país". La Catalunya de 1705 ya es el motor económico de las Españas peninsulares, y en aquel paisaje dominado por una potente cultura de emprendimiento, las clases mercantiles catalanas (que Vilar nombra "las clases medias de la época") son las clases rectoras del país.

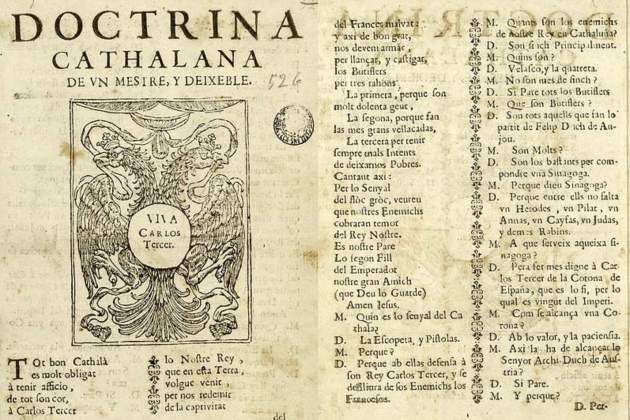

¿Cuál es la ideología de las clases rectoras catalanas?

Pierre Vilar ve un conflicto ideológico entre estas clases mercantiles catalanas y las clases extractivas castellanas. Vilar dice: "en aquella España decadente, solo los catalanes se sentían cada vez con más derecho y con más fuerzas para intervenir". La revolución austriacista catalana de 1705 no es un movimiento independentista, sino una ambiciosa idea que persigue la reunión de la centralidad económica (ya situada en Barcelona) y política (desplazamiento del aparato de gobierno hispánico en la capital catalana). Lo contemplan como la forma de acabar con el poder de las clases extractivas castellanas, vistas como el paradigma del parasitismo y la corrupción y el responsable de la ruina del imperio más rico de la historia.

¿Cómo es la Catalunya que conduce a la resistencia a ultranza?

Pierre Vilar afirma que la Catalunya de 1705 tiene un talante de país (político y económico) más similar a los Países Bajos independientes o a Inglaterra que a Castilla. La Catalunya de principios del siglo XVIII —a diferencia del resto dominios peninsulares hispánicos— ya es una sociedad de arquitectura mercantil. Catalunya exporta textiles, armas, barcos, alcoholes y productos agrícolas a los Países Bajos independientes, a Inglaterra, y a sus respectivas colonias americanas (por ejemplo, en las Trece Colonias, futuros Estados Unidos). Desde el siglo anterior este aparato productivo y estos mercados crecen al amparo del sistema constitucional catalán, que los protege de las políticas hispánicas que han provocado las devastadoras crisis económicas castellanas.

¿Por qué las clases rectoras del país impulsan la resistencia a ultranza?

El plan combinado de destrucción del aparato productivo y del sistema constitucional catalanes era el objetivo prioritario del régimen borbónico para imponer un nuevo mapa hispánico: un monarca absoluto, un poder político centralizado y un aparato productivo tutelado. La Guerra de Sucesión hispánica no es la disputa entre dos estirpes por el trono de Madrid, sino un monumental "choque de trenes" entre dos corpus socioideológicos: la destartalada, corrupta e improductiva aristocracia latifundista castellanoandaluza (borbónica), contra la dinámica clase mercantil plebeya catalana (austriacista). El 9 de julio de 1713, las clases mercantiles catalanas —con el apoyo de la pequeña nobleza militar— impulsan la resistencia a ultranza para impedir el desguace político y económico de Catalunya.

¿Qué cambia a partir de la votación de los Tres Comuns?

La votación de los Tres Comuns y la victoria del posicionamiento favorable a la resistencia nos revela la existencia de una clase gobernante de políticos valientes, que responden en un escenario crítico con compromiso y decisión. Como dice el historiador Pierre Vilar "nunca el sentimiento catalán ha tenido tanta fuerza y combatividad". Una clase gobernante capaz de avistar, explorar y trabajar nuevos escenarios. Es a partir de la votación de los Tres Comuns —y no antes— que la ambición de 1705 (la reunión de la centralidad política y económica hispánica en Catalunya), se transforma en un proyecto independentista. Bien sea como un Estado asociado al Imperio austrohúngaro, bien sea como una república mercantil bajo la protección de Gran Bretaña (misiones diplomáticas de Dalmases. Ferran y Berardo).

¿Por qué Casanova arengó a los defensores al grito de "por la libertad de los pueblos de España"?

El 11 de septiembre de 1714 se producía el enésimo asalto de las tropas borbónicas contra Barcelona. Rafael Casanova, conseller en cap de la ciudad y presidente de facto del país, se desplazó al baluarte de Jonqueres y arengó a los defensores con el grito "por la libertad de los pueblos de España". Casanova no era independentista. Ni siquiera había votado la resistencia a ultranza. Pero fue un dirigente fiel al mandato de la representación política del país. Y gobernó en consecuencia. Hecho que no le impediría, en el último momento, clamar la divisa de la revolución de 1705, la que despidió al Borbón para impedir la destrucción del aparato productivo y del sistema constitucional catalanes, la que ambicionaba reunir la centralidad política y económica hispánica en Catalunya.