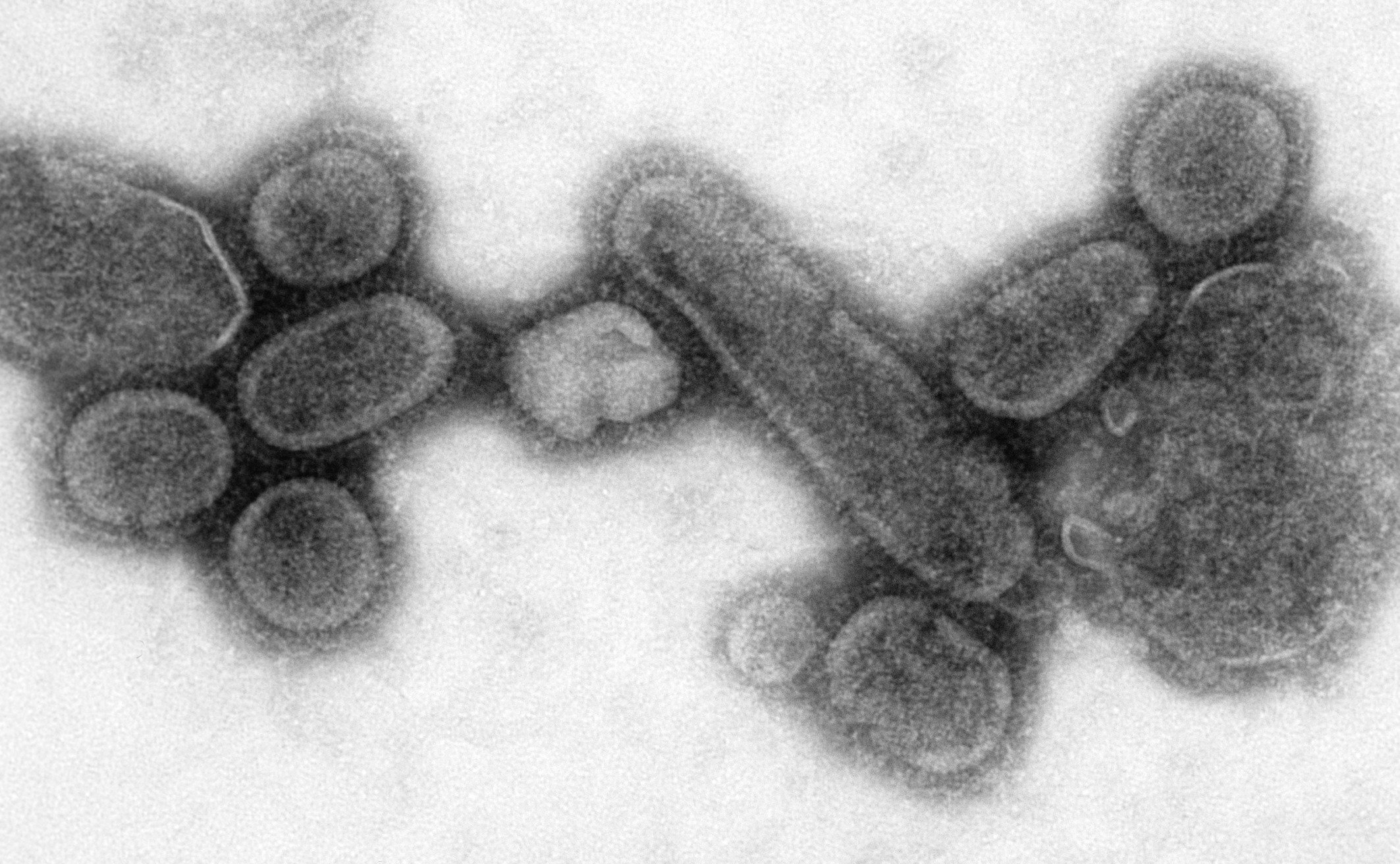

El inmunólogo y Premio Nobel de Medicina Peter B. Mendawar acuñó una inmejorable definición de virus: "Un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias".

Muchas personas han quedado sorprendidas al tener noticias estos días de que existen virus compartidos por humanos y animales, lo que ha servido para resucitar en la memoria colectiva la mal llamada “gripe española”, que irrumpió en 1918. Provocó en tan solo un bienio más de 50 millones de muertos y se colocó a la cabeza de las pandemias mortíferas que han asolado la historia de la humanidad.

La Primera Guerra Mundial, que coincidió temporalmente con la gripe de 1918, mató a 21 millones de personas en cuatro años. La gripe hizo lo mismo en cuatro meses. Hoy sabemos que el 80% de las bajas estadounidenses en aquella guerra no fueron por fuego enemigo sino por la gripe.

El mayor desastre natural de la historia

Lo que se transformó en unas cuantas semanas en el mayor desastre natural de la historia de la humanidad comenzó como un simple virus gripal porcino que afectó a las piaras del Medio Oeste norteamericano. El inocuo virus porcino había mutado en el remoto condado de Haskell, Kansas, cerca de Fort Kinley, de donde tras provocar 500 muertes durante el invierno de 1918, desapareció misteriosamente. Desde allí, transportado en los pulmones de miles de soldados aparentemente sanos, el virus, después de 45.000 bajas entre los reclutas norteamericanos acuartelados antes de ser enviados a las trincheras europeas, se expandió por todo el mundo.

En la madrugada del 26 de septiembre de 1918, en el campamento Jackson, Carolina de Sur, a miles de kilómetros de distancia del frente europeo, el médico de guardia certificó la muerte del soldado raso de 21 años Roscoe Waughn. Los oficiales médicos habían anotado la aparición de un brote normal de gripe el día anterior. Una semana después, mil hombres estaban afectados y, tan sólo cuatro semanas más tarde, 10.000 de los 38.000 soldados del campamento estaban enfermos. A finales de octubre, la gripe se había cobrado cientos de víctimas mortales. Después, misteriosamente, la enfermedad cesó.

A las 14 horas del día 26 de septiembre, el capitán médico K. P. Hegeforth comenzó la autopsia del recluta Waughn. Los pulmones estaban destrozados. Cortó unas finas láminas de tejido pulmonar, las fijó con formaldehido y las rodeó con un cilindro de parafina. Después, las envió al Instituto Patológico de las Fuerzas Armadas de Washington, un centro donde se recogen miles de muestras de tejidos procedentes de militares enfermos o heridos en combate.

El mismo día que murió el recluta Vaughn, otro soldado raso, James Downs, sucumbió después de tres días de gripe pasados en la enfermería del campamento Upton, en Nueva York. Cumpliendo el protocolo, el cirujano militar preparó unas láminas con tejido pulmonar del soldado y las envió a Washington.

La caza de virus asesinos

Sesenta años después, desde finales de la década de 1980, otro patólogo militar, el doctor Jeffery K. Taubenberger, realiza su actividad cinegética cotidiana: la caza de virus asesinos. Lleva años de trabajo infructuoso intentando recrear al virus de la “gripe asiática” que había provocado miles de muertos en las epidemias de 1957 y 1968.

En 1996, Taubenberger sospecha que el virus puede ser el mismo que provocó la “gripe española”. Pide muestras de tejidos de soldados afectados por la gripe de 1918 al Instituto Patológico de Washington. Recibe las muestras de setenta de ellos, entre otras las de los soldados rasos Waughn y Downs, cuyos restos, ochenta años después de su muerte, afloraron para cumplir un último servicio, para recorrer el sendero hacia la gloria de la inmortalidad científica. Comienza así la historia del virus que surgió del frío.

En 1950, un médico sueco de 25 años, Johan Hultin, cursaba el doctorado en Iowa cuando un profesor comentó que como la gripe de 1918 había llegado hasta el Ártico, la única forma de conocer al virus causante podría ser resucitarlo a partir de tejidos obtenidos de una víctima que hubiese quedado sepultada en el permafrost, la capa permanentemente helada del subsuelo que impide razonablemente bien la putrefacción de la materia orgánica enterrada.

El imaginativo Hultin cazó al vuelo lo que podría ser un excelente tema para una tesis doctoral: encontraría el virus, lo recuperaría, y lo estudiaría para conocer su origen. Abrió un mapa, consultó la biblioteca, indagó aquí y allá, y recaló finalmente en un pueblecito costero de Alaska: Brevig Mission. Si algo no escasea allí, donde el termómetro desciende todos los inviernos a -30º, es el permafrost.

80 vecinos; el virus mató a 72

En Brevig los residentes le contaron que el virus de 1918 llegó en el trineo que les traía el correo de cuando en cuando. El bioterrorista más mortífero de la historia hizo allí un trabajo concienzudo. Eran 80 vecinos y el virus mató a 72 en menos de una semana; algo digno de una novela de Stephen King.

En junio de 1951, Hultin excavó un par de metros en el permafrost del cementerio, exhumó cuatro cadáveres con signos evidentes de muerte por hemorragia pulmonar, tomó muestras, las selló en recipientes herméticos y regresó a Iowa.

Una vez allí, usó extractos de las muestras para infectar animales de experimentación, intentando despertar al virus de su letargo de tres décadas, pero falló. Allí no quedaba ni un solo virus. El asesino había muerto. En realidad, con los medios y los conocimientos de la época era imposible que Hultin hubiera conseguido algo. Comprobó que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía: la creativa tesis se había esfumado.

El 21 de marzo de 1997 la revista Science publicó un artículo que significó un enorme avance para descifrar los secretos del virus de la gripe de 1918. El equipo del doctor Jeffery K. Taubenberger había usado una técnica de biología molecular recién descubierta, la PCR, aplicándola a muestras de tejido pulmonar de 120 soldados víctimas de aquella gripe. De todas ellas, sólo las procedentes de los soldados Roscoe Waughn y James Downs guardaban trozos del virulento asesino. Pese a que sólo era una reconstrucción fragmentaria del genoma vírico, se trataba de un logro sin precedentes. Cuando publicó su artículo, Taubenberger tenía un gran problema: resucitar aquel fragmento del virus había significado agotar todo el material disponible. Si no encontraba más muestras que conservaran al patógeno vivo, la investigación había terminado.

El cementerio del fin del mundo

Dos días después, en San Francisco, un médico jubilado leía el último número de Science que acababa de recibir. Atónito, devoró el artículo y retrocedió por el tunel del tiempo hasta los hielos perpetuos de Brevig y a aquel cementerio cercano al fin del mundo. Johan Hultin se dio cuenta de que los científicos militares habían encontrado el rastro del asesino que él, 45 años antes, había buscado desesperadamente. Además, supo leer entre líneas lo que preocupaba a Taubenberger: tenía un rastro muy leve, una pequeña pista, muy valiosa, sí, pero insuficiente para encontrar la guarida del virus. ¡Él sabía dónde estaba escondido!

No lo dudó un instante. Aun sin conocerlo personalmente, telefoneó a Taubenberger y poco después, a sus 73 años, estaba de nuevo rumbo a Brevig. Algunos viejos esquimales se alegraron mucho de verlo 46 años después y le permitieron excavar de nuevo sin ningún problema. Encontró los restos congelados de una mujer obesa. Dedujo acertadamente que era muy posible que la grasa hubiera ayudado a proteger los restos del virus, así que tomó unas muestras de pulmón y, sin pasar por casa, voló directamente a Washington y le entregó las muestras a Taubenberger.

Siete años más tarde, Hultin estaba tranquilamente en su casa cuando sonó el teléfono. Entusiasmado, Taubenberger le dijo que daba por finalizado el trabajo que había iniciado diez años antes. En octubre de 2005 Nature y Science publicaron dos de los hitos científicos de aquel año: la reconstrucción completa del virus de la gripe española había terminado.

Casi 90 años después de que la peor pandemia de la historia hubiera matado a 50 millones de personas y desaparecido para siempre, el sueño de la razón había resucitado al monstruo.

Por fin, el octogenario Johan Hultin pudo dar por terminado su experimento.![]()

Manuel Peinado Lorca es Catedrático del Departamento de Ciencias de la Vida e Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá. Publicado originalmente en The Conversation