Paraje de Eldgjá (Territorio de las Tierras Altas de Islandia), 14 de junio de 1783. Hace 238 años. El volcán Laki entraba en erupción. Durante los días inmediatamente posteriores expulsaría quince kilómetros cúbicos de lava y de rocas incandescentes (la cantidad necesaria para cubrir totalmente la actual ciudad de Barcelona hasta la máxima altura de la Sagrada Familia) que alteraron para siempre el paisaje de su entorno. Pero lo peor todavía estaba por venir. Durante los primeros días de la erupción formó varias columnas de gases y de cenizas que se elevaron hasta la estratosfera, a quince kilómetros de la superficie de la tierra.

Aquellas columnas crearon una nube tóxica gigantesca -formada por ocho millones de toneladas de fluoruro de hidrógeno y ciento veinte millones de toneladas de dióxido de azufre; que, rápidamente, se desplazó hacia el sur. Al día siguiente de la explosión, el 15 de junio de 1783, la nube tóxica del Laki había cubierto Islandia y buena parte de las islas británicas. Y cuatro días después de la primera erupción, el 18 de junio de 1783, había alcanzado las costas del Mediterráneo nordoccidental. Saltando los Alpes y los Pirineos, se había esparcido formando un arco que abarcaba desde Génova hasta Barcelona. Aquella nube tóxica estuvo situada, con más o menos presencia, encima de Europa occidental durante todo el verano de 1783.

Mapa de Europa (1780) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

Mapa de Europa (1780) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

La nube tóxica del Laki alteró radicalmente el régimen de lluvias en su radio de acción. Pero los efectos que provocó no desaparecieron a medida que se disipaba. Más allá del verano de 1783, durante los seis años posteriores (1783-1789), las rigurosas sequías y los intensísimos aguaceros se convirtieron en fenómenos habituales del nuevo paisaje europeo, hasta el punto que provocaron la ruina del aparato agrario y una crisis económica colosal. La erupción del Laki, considerada el desastre medioambiental más importante de la historia moderna de Europa, se saldaría con docenas de miles de muertos; que no fueron alcanzados por la lava, pero sí fueron víctimas del hambre.

Hablando de hambre, y de los alborotos que iban asociados a estos episodios, la crisis del Laki fue como llover sobre mojado en Francia. Durante el siglo XVIII, el gallo francés había alcanzado, definitivamente, el liderazgo continental (político, militar y económico). Pero esta plenitud no se había traducido en la mejora de las condiciones sociales y económicas de las clases humildes; aquello que, más tarde se denominarían clases proletarias, es decir, los jornaleros de los gremios y del campo que, con sus familias, representaban más del 90% de la población del país. A todo eso se sumaba un crecimiento demográfico desbocado. El 1783, Francia, con treinta millones de habitantes, era el país más poblado del continente.

La presa de la Bastilla (1789) / Fuente: Bibliothèque Nationale de France

La presa de la Bastilla (1789) / Fuente: Bibliothèque Nationale de France

La crisis del Laki causó, en Francia, efectos devastadores. Durante los seis años posteriores a la aparición de la nube tóxica (1783-1789), y que, reveladoramente, coinciden con la etapa que culmina con el inicio de la Revolución, el campo francés sufrió una brutal alternancia de sequías y de aguaceros que lo arruinó. Y que, naturalmente, provocó episodios dantescos de hambre, que afectarían, especialmente, a las clases urbanas más humildes. Francia estaba inmersa en un proceso de urbanización de la sociedad. Por ejemplo, París, con 650.000 habitantes, ya era la segunda urbe continental. I Lyon, Burdeos y Marsella ya habían superado los 100.000 (la misma población que Barcelona en aquel momento).

La crisis del campo francés aceleró el proceso de urbanización que vivía el país. Miles de jornaleros agrarios y sus familias se desplazaron hacia las ciudades, escapando del hambre. Pero aquellos movimientos migratorios no harían otra cosa que agrandar la crisis. Los cronistas de la época describen el París del momento como una "cloaca a cielo abierto". La crisis del Laki contribuyó, en gran medida, al proceso revolucionario francés. Aquel fenómeno, surgido en las ciudades y dirigido por las clases burguesas se alimentó con las penalidades de las clases populares. Los episodios de hambre provocados, en buena parte, por la crisis del Laki serían uno de los combustibles que propulsarían la Revolución.

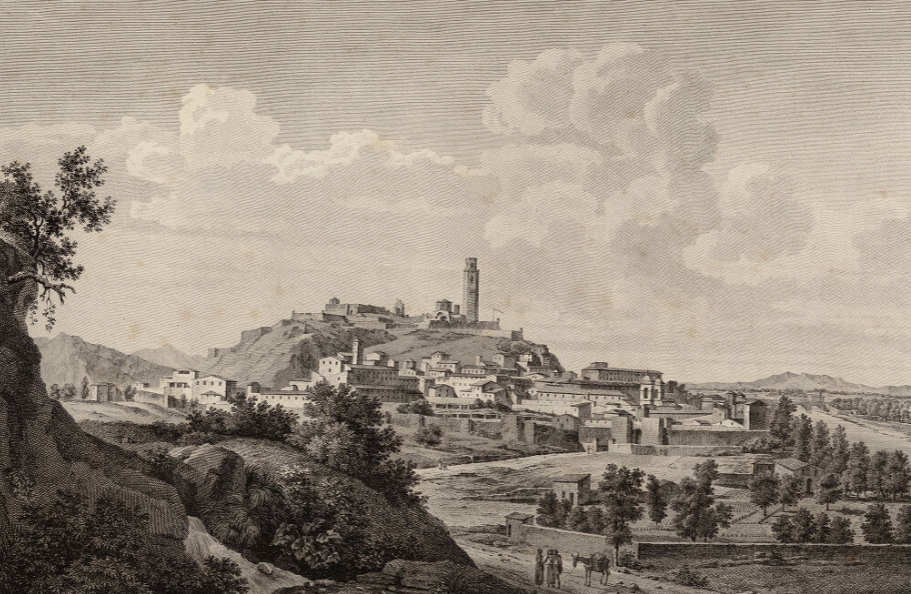

Grabado de Lleida (principios del siglo XIX) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

Grabado de Lleida (principios del siglo XIX) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

En Catalunya, la crisis del Laki también tuvo efectos muy destacados. Las planas occidentales del país (el granero tradicional del Principado) sufrieron una larga y trágica sequía que arruinó totalmente el, entonces, frágil aparato agrario del territorio. Durante el periodo 1783-1789, algunos pueblos de las llanuras de la Llitera, del Segrià y del Urgell sufrieron pérdidas poblacionales entre un 30% y un 40%. Y en Barcelona, la falta continuada de cereales, provocaría un alza progresiva de precios de los alimentos básicos, que culminaría con los famosos Alborotos del Pan (1789), que el régimen borbónico saldaría con una brutal represión: cinco ejecuciones y noventa deportaciones.

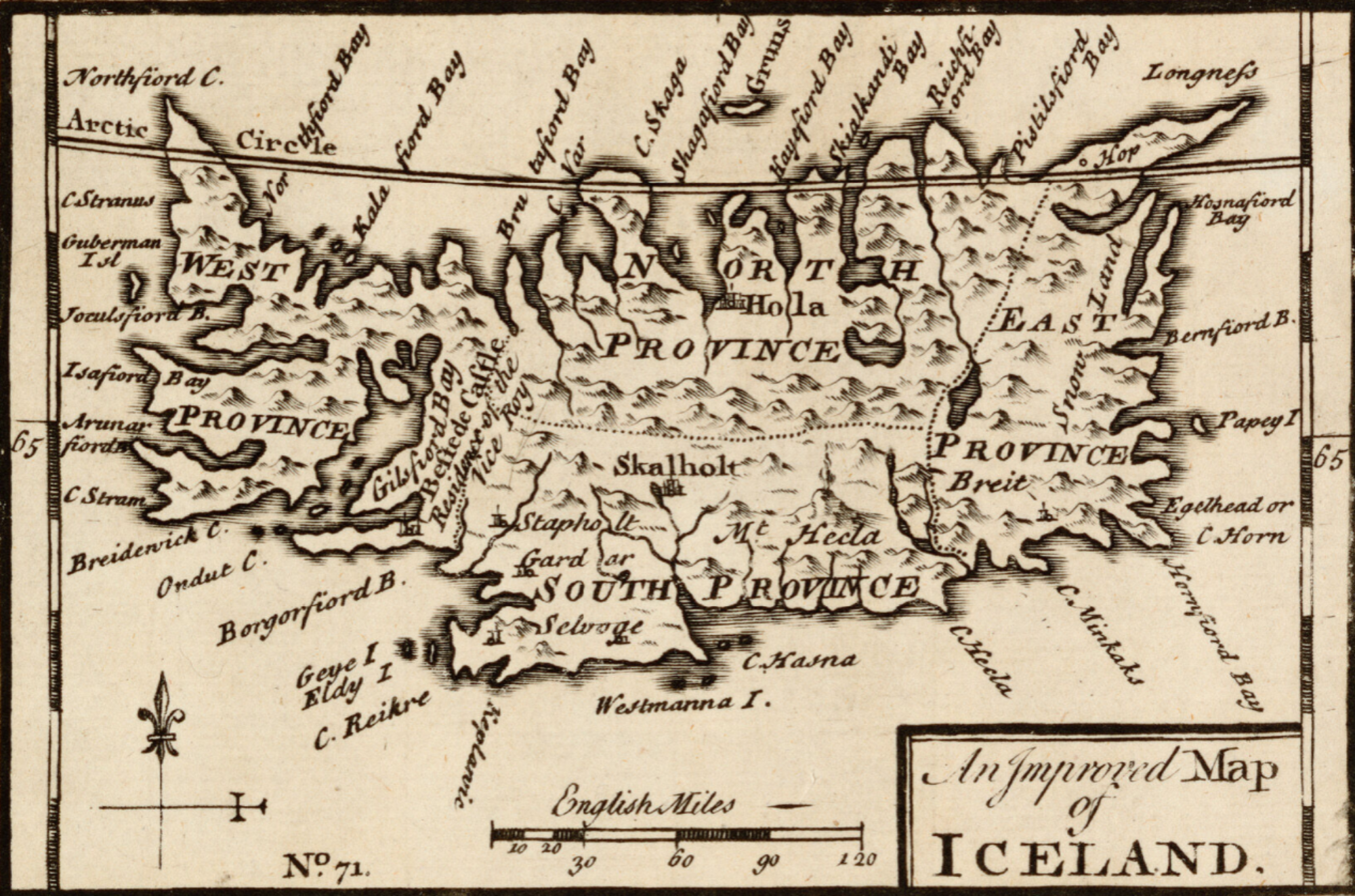

Imagen principal: Mapa de Islandia (1762) / Fuente: Cartoteca de Catalunya