Japón lo tuvo todo y lo perdió. Fue el rey de los semiconductores, dueño de la fabricación, la memoria, la litografía. Pero hoy, en el momento más decisivo de la historia tecnológica, está fuera. Mientras, tres grandes potencias, ASML (Países Bajos), TSMC (Taiwán) y Nvidia (Estados Unidos), controlan el núcleo duro de la inteligencia artificial. Entre tanto, Japón observa desde fuera. Y por primera vez en cuatro décadas, entiende lo que está en juego: no se trata solo de chips, se trata de la herramienta definitiva.

Si la inteligencia artificial será la nueva forma de pensar del planeta, quien no esté en la cadena que la construye, queda reducido a espectador. Japón no quiere ser un espectador, quiere volver. Y lo intenta con un proyecto ambicioso, casi suicida, llamado Rapidus.

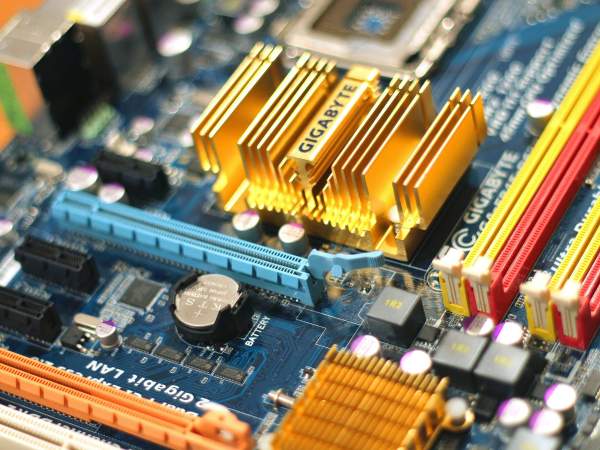

Para entender lo que está en juego, hay que comprender qué se necesita hoy para fabricar chips avanzados. Se debe tener acceso a una cadena de elementos ultraespecializados: máquinas de litografía de última generación (que solo fabrica ASML), diseño de arquitectura de chips (que dominan empresas como Nvidia, AMD o Apple), fábricas con nodos de 2 nanómetros o menos (que solo existen en TSMC y en parte Samsung); y una cadena de suministro sincronizada al milímetro. Cada paso cuesta miles de millones de dólares y cada error, años de atraso.

Japón sabe que no puede volver al liderazgo de esa cadena completa, pero quiere recuperar un eslabón. Y elige un lugar ambicioso: competir con TSMC en la fabricación avanzada. En 2022 lanzó Rapidus, una empresa construida desde cero, con apoyo estatal, dirigida por veteranos de la industria, y con un único objetivo: fabricar chips de 2 nanómetros en suelo japonés antes del final de la década. Es decir: saltar desde casi nada hasta lo más alto.

¿Es realista? Difícilmente. Para empezar, Japón no tiene máquinas de litografía de ultravioleta extremo (EUV), imprescindibles para fabricar chips de esa escala. Solo ASML las produce, a un ritmo limitado, y con destino preferente a Estados Unidos y Taiwán. Japón depende de la autorización de Holanda para comprarlas, con supervisión política de Washington.

En segundo término, no tiene ingenieros suficientes. La industria japonesa perdió generaciones de talento durante los años de declive, cuando miles de técnicos se retiraron o emigraron. Hoy, muchas universidades japonesas tienen programas débiles en semiconductores, y el atractivo de la industria para los jóvenes cayó. Rapidus intenta formar una nueva camada, pero eso lleva años. Incluso en la planta piloto que construyen en Chitose, Hokkaido, uno de los problemas clave es la falta de personal calificado para operar las líneas de prueba.

En tercer lugar, no tiene experiencia reciente en escalado. Aunque Japón es fuerte en ciertas partes de la cadena, en materiales como resinas o gases especiales, sensores, componentes de precisión, perdió práctica en integración completa de procesos de vanguardia. Las grandes fábricas funcionan como orquestas: cada equipo de fotolitografía, deposición, grabado, inspección y empaque tiene que sincronizarse en nanosegundos. Japón hace décadas que no dirige una sinfonía así.

El cuarto punto es que el país no tiene garantizado el mercado ¿Quién empleará chips que fabrique Rapidus? Hoy, las grandes empresas de inteligencia artificial como OpenAI, Google, Amazon, Microsoft, ByteDance, tienen alianzas estructurales con Nvidia y TSMC. Los contratos son a largo plazo y en grandes volúmenes. Si Rapidus fabrica, necesitará convencer a alguien de migrar su producción, algo costoso y riesgoso. En otras palabras: la manufactura es solo la mitad del problema, la venta es la otra parte.

Japón no quiere ser un espectador, quiere volver. Y lo intenta con un proyecto ambicioso, casi suicida, llamado Rapidus

El dinero es el quinto punto. El costo estimado para que Rapidus llegue a 2 nanómetros supera los 35.000 millones de dólares. Hasta ahora, el gobierno japonés comprometió menos de 5.000 millones. El resto tiene que venir de inversores privados, bancos y socios estratégicos. Pero el negocio aún no existe: Rapidus no produce nada. Es solo una promesa.

A pesar de todo esto, Japón apuesta. No tiene opción, más por geopolítica que por negocios.

Los chips y la geopolítica

El ascenso de la inteligencia artificial como herramienta dominante para la defensa, la industria, la energía, la educación, la medicina, la agricultura, y casi todo, convirtió a los chips avanzados en un bien estratégico. Ya no se trata de hacer móviles u ordenadores, es el poder para entrenar modelos de lenguaje, controlar armas autónomas, coordinar redes energéticas, analizar big data genético o financiero. En ese mundo, los chips son soberanía.

Japón, por razones históricas, vive bajo una doble dependencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos garantiza su defensa. Eso implica aceptar ciertas condiciones: restricciones militares, alineamiento diplomático, y, en este caso, dependencia tecnológica. Pero Japón está rodeado de amenazas crecientes: una China que expande su poder militar y tecnológico, una Corea del Norte impredecible, y una Rusia cada vez más activa en Asia.

Estados Unidos le exige a Japón que aumente su gasto en defensa y refuerce sus capacidades militares, al tiempo que fortalezca su posición industrial.

En ese contexto, Rapidus es una apuesta por la autonomía. Japón necesita demostrar que aún puede jugar en la liga mayor. Que no es solo un proveedor de materiales o sensores, sino un país capaz de producir el núcleo tecnológico de la nueva era.

Pero esa autonomía es parcial. Rapidus depende de ASML, de IBM, tras la firma de acuerdos para transferencia de tecnología, de subsidios estatales, y de decisiones geoestratégicas que se toman en Washington. No es independencia, es en realidad sobrevivencia negociada.

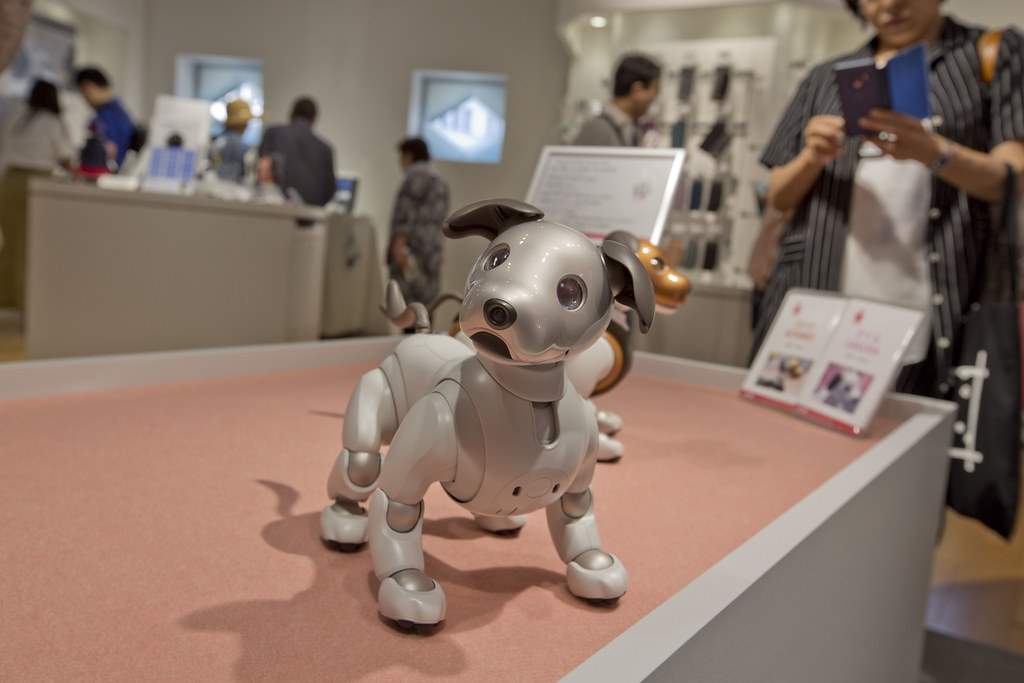

En paralelo, Japón intenta no quedarse fuera de la inteligencia artificial. Sabe que ya no lidera el desarrollo de modelos fundacionales como los de OpenAI o Google, pero ofrece algo valioso a la cadena: capacidad de fabricación, sensores, materiales, robótica de precisión. También explora alianzas con empresas estadounidenses, europeas e incluso taiwanesas.

El contraste es brutal. En los años 80, Japón controlaba las máquinas, los materiales, las fábricas y los productos. Hoy, no tiene presencia entre las cinco más influyentes del sector. La litografía, que una vez fue su especialidad, está completamente en manos de ASML. Y no hay señales de que eso cambie. Las máquinas de ASML, cada una cuesta más de 200 millones de dólares, son únicas. Utilizan luz ultravioleta extrema, espejos de precisión atómica, y operan en condiciones de vacío total. Fabricar una sola lleva más de un año. Japón, tras inventar tecnologías clave de fotolitografía, no tiene capacidad para reproducir eso hoy.

El intento de retorno se da, además, en el peor momento posible. Nunca la concentración del poder de producción de semiconductores estuvo en tan pocas manos. Nvidia diseña, TSMC fabrica, ASML provee las máquinas. Las tres forman un oligopolio con ventaja absoluta. Cualquier nuevo jugador tiene que invertir miles de millones para simplemente empezar en el juego. Japón, con Rapidus, intenta su acceso a ese club cuando las puertas ya están cerradas.

¿Tiene opciones? Técnicamente, mínimas. Políticamente, algunas.

Porque el mundo de la inteligencia artificial no espera. Cada nueva generación de chips habilita modelos más grandes y más rápidos. Y si la inteligencia artificial es la última herramienta, como muchos sostienen, entonces no estar en su cadena de valor es no estar en la historia.

Porque esta vez no se juega un negocio, se juega todo.

Las cosas como son.