Las crónicas dirán que el 22 de noviembre del año 2025 el Barça volvió a casa, pero no lo harán explicando la verdad. Dirán que en el Spotify Camp Nou, una gélida tarde en que el aire era seco como el papel de lija, 45.157 personas llenaron el estadio después de dos años y medio. Pero yo estuve allí, y sé que eso es mentira. Lo vi en la mirada vidriosa de miles de aficionados, quizás porque volver después de tanto tiempo es entrar en un territorio que se parece mágicamente a uno mismo: cambiado, pero reconocible, como cuando vuelves al pueblo donde veraneabas de pequeño y descubres que las farolas son nuevas, pero que la esquina donde te diste el primer beso sigue oliendo a pan recién hecho.

Me di cuenta antes de entrar en el estadio por la puerta 19, cuando la señora de delante, con la entrada en la mano, hacía cola acompañada de un chico jovencísimo con la ilusión de la niña que algún día fue abriendo regalos un día de Reyes por la mañana. Tenía en la mirada la misma emoción de aquella adolescente que un 11 de noviembre de 1978 entró por la misma puerta del campo antes de un partido contra el Anderlecht que no ha olvidado nunca. Cuando pasó el control de acceso me pareció que alguna cosita le había entrado en el ojo, pero no por pensar en aquel gol agónico del Torito Zuvíria, sino porque aquel día fue al estadio con su padre y ahora lo hacía con su nieto, que ya no ha conocido al bisabuelo. El chaval tampoco sabe todavía, supongo, que algún día a él también se le empañará la mirada pensando en su abuela cuando cante un gol.

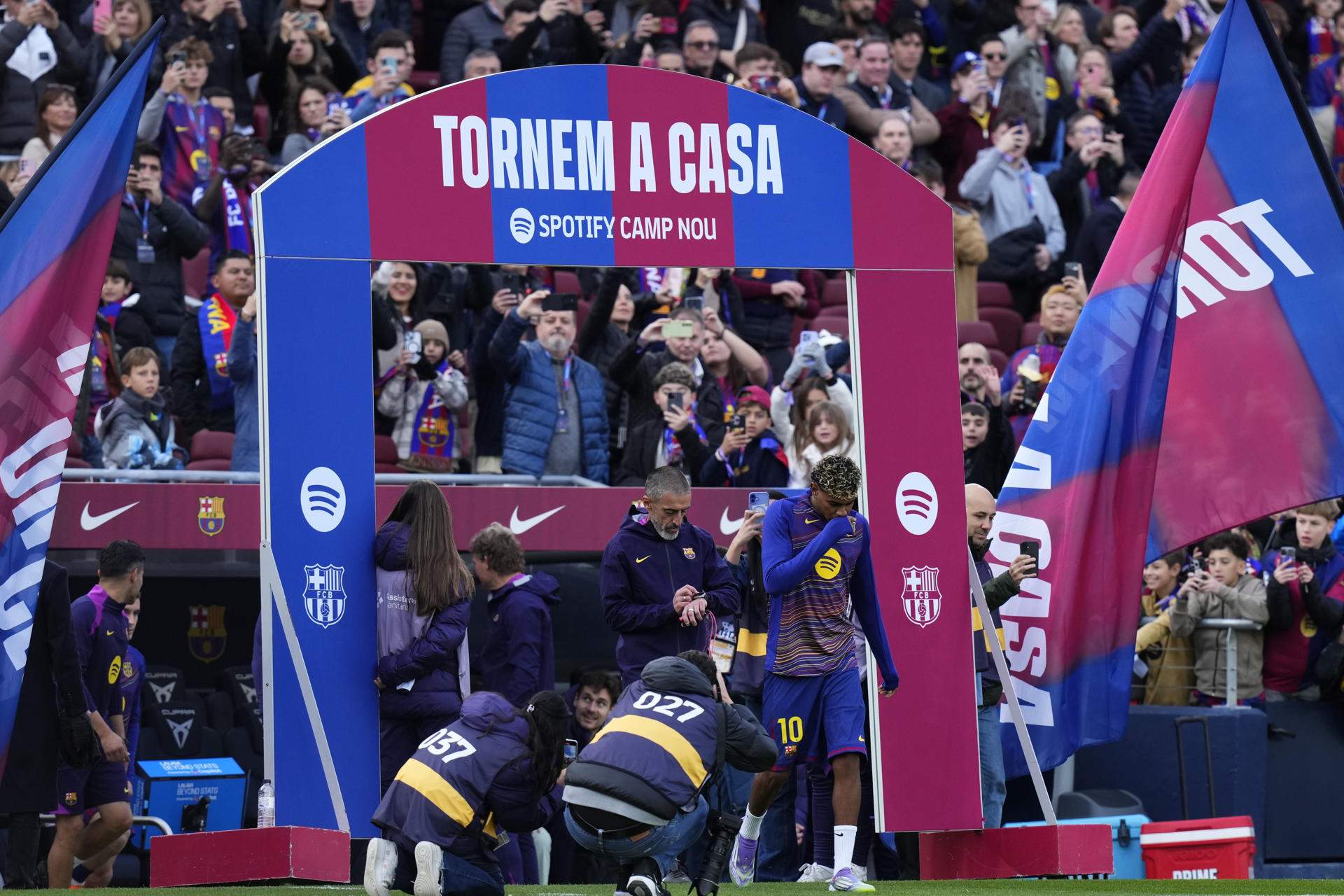

De pequeños, muchos entramos por primera vez al Camp Nou pasando por debajo de la barra de la puerta de acceso, accediendo gratuitamente para sentarnos en la falda del abuelo. Esta vez la historia era al revés, pero, ya que por cada persona que se encaminaba hacia su asiento había otra que ya no estaba para ocupar, también, una localidad. Y, aun así, entraba igual. Después, en el momento de entrar por la boca pertinente del nuevo gol Sur, con el flamante nuevo estadio abriéndose como una flor imperfecta y preciosa ante la mirada, a muchos les costaba no tener los ojos anegados mientras hacían una videollamada con la madre, la pareja o el amigo con quien fueron juntos a París para cantar el gol de Belletti contra el Arsenal.

Esa niebla fina en la mirada tiene un nombre y se llama memoria, pero es una memoria desordenada e irracional, que no entiende de inicio, nudo y desenlace. Por eso, sí, las crónicas hablarán de un partido narrativamente lineal, del minuto 1 al 90, pero también será mentira. En realidad, el Barça - Athletic del 22 de noviembre de 2025 se jugó en muchas fechas diferentes. Para alguien fue un noviembre de 1977, un mayo de 2001, o un enero de 1993. Para el señor de mi lado, abrigado como si se estuviera en el polo norte, quizás un abril de 1968. Me lo miré mientras cantaban los Figa Flawas y pensé que si la Marina está morena, el señor Joan estava tou com una bleda. De pie e inmóvil, no paraba de retratar con un Samsung Galaxy del año de la mariacastaña un montón de imágenes del nuevo campo que seguramente remirará mil veces durante los próximos días.

Después se quedó quieto escuchando el himno en silencio y moviendo silenciosamente los labios como quien reza un padrenuestro. O como si alguien le estuviera susurrando los versos de Espinàs al oído. Llevaba una bufanda vieja que había visto más Recopas que muchos jóvenes allí presentes. Era de mi padre y la llevaba cuando esta grada era cemento y frío, me dijo. Hablaba de la bufanda, sí, pero hablaba de muchas más cosas, ya que a veces lo que heredamos no son objetos, sino el permiso para ganarle una batalla al olvido. Por eso las crónicas dirán que cuando los jugadores saltaron al césped todo el gol Nord estaba vacío, igual que la tercera grada aún inexistente, pero también será mentira.

Fue entonces cuando comprendí la matemática emocional del fútbol: cuando falta alguien, ese espacio ocupa más lugar. El nuevo Camp Nou tenía huecos visibles, sí, pero ninguno estaba vacío del todo. Allí estaban los que celebraron remontadas imposibles contra el Göteborg, los que maldijeron a Guruceta en una eliminatoria de Copa del Generalísimo contra el Madrid y los que comieron gazpacho a medianoche minutos antes del primer gol de Ronaldinho. Estaban al otro lado del campo, lejos y a la vez profundamente cerca de nosotros. Invisibles, quizás, pero a pesar de ello vivamente presentes. Con nosotros, sí, pero desgraciadamente también sin nosotros.

A partir de aquí, más que un partido, lo que empezó en el minuto 1 fue un deseo colectivo de retener algo que siempre se nos escapa, por eso de aquí a veinte años nadie recordará el resultado, ni las estadísticas, ni el primer gol de Lewandowski que aún muchos celebramos con la piel del corazón dentro del párpado. Después vinieron noventa minutos con un frío que nos congeló las lágrimas hasta el pitido final, cuando algunos, antes de volver a casa, nos volvimos a parar mirando el estadio y volvimos a sacar el móvil del bolsillo para hacer una última foto al hogar que tanto hemos añorado. Sencillamente, supongo, queríamos fotografiar el vacío y capturar el instante, dos años y medio después, en que confirmamos que amamos al Barça porque aquellos a quienes hemos amado nos amaron amándolo.

Por eso quizás ninguna crónica lo dirá, pero aquel 22 de noviembre a muchos, en algún momento u otro, nos entró una mota en el ojo y arrastramos una tarde de lluvia dentro de la pupila. Porque no estábamos solos y en el estadio estábamos nosotros y todos los que viven en nosotros. Por este motivo todo el mundo lloraba: porque volver a casa siempre emociona, pero todavía emociona más reencontrarse con aquellos en quienes piensas cada día, en cada gol, en cada canción y en cada vez que nos ponemos esa vieja bufanda que nos abriga de este enigma llamado vida. Un maravilloso misterio en el que un campo de fútbol medio vacío, una tarde, puede devenir el estadio más lleno del mundo.