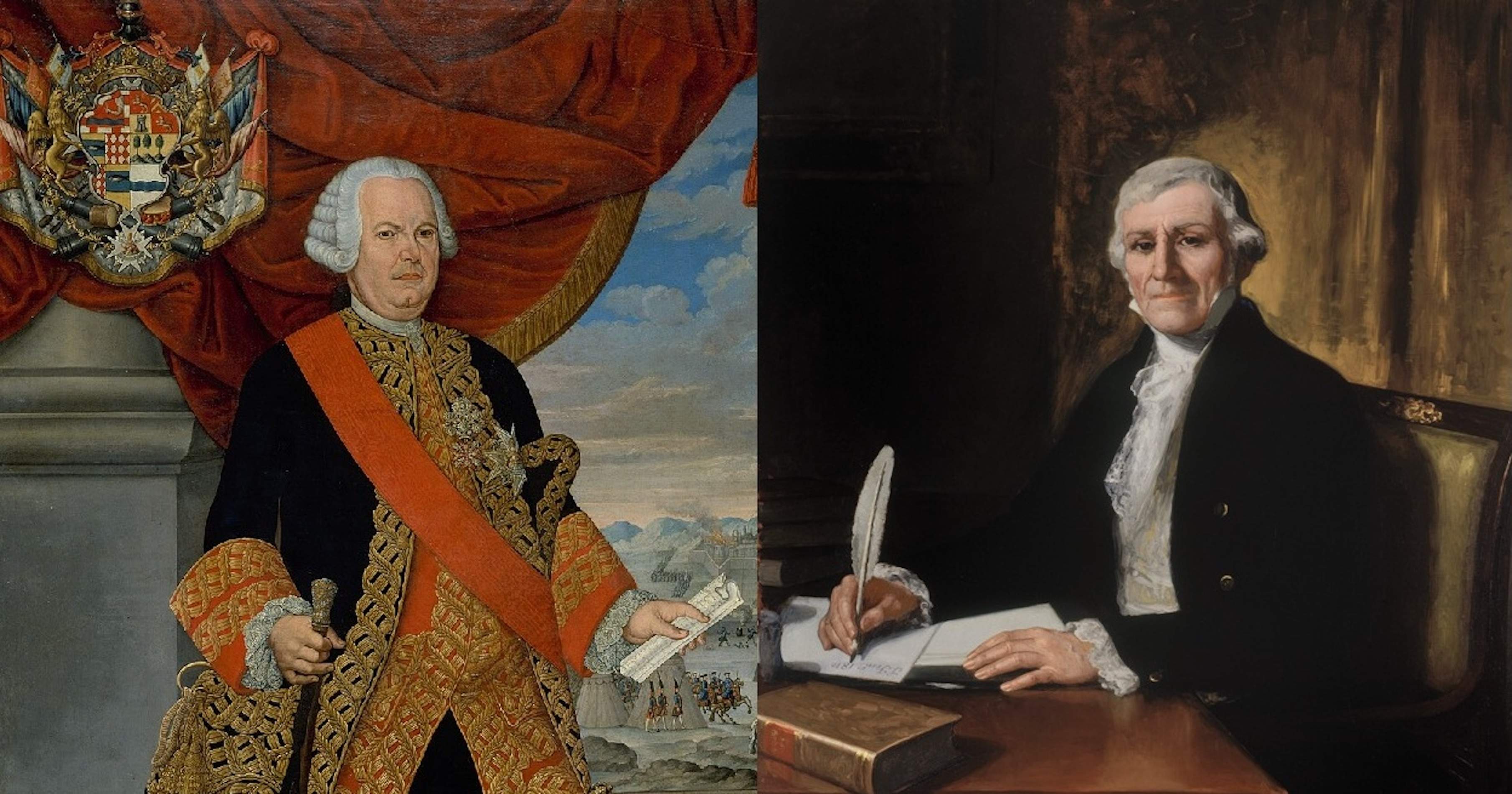

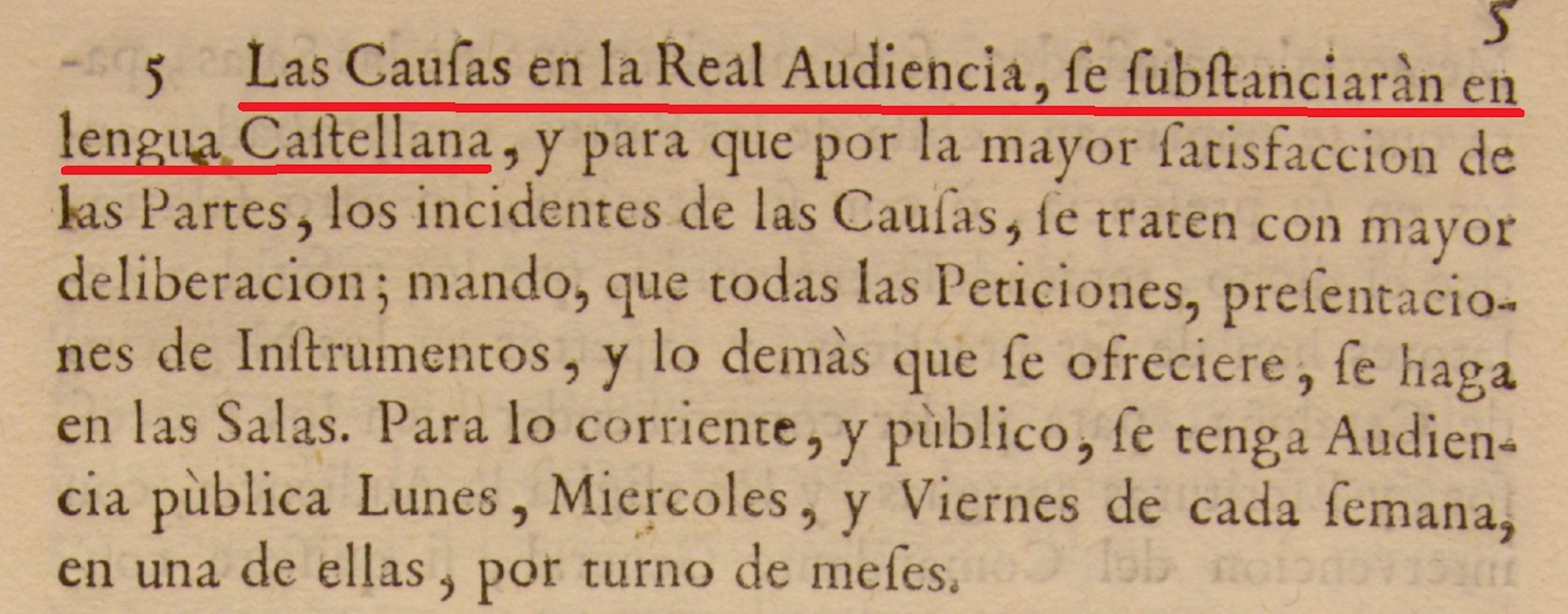

Madrid, 10 de mayo de 1730, hace 295 años, Andrés de Orbe y Larreategui, presidente del Consejo de Castilla (equivalente a presidente del Gobierno del régimen borbónico) e inquisidor general de España, firmaba una instrucción que decía: "Se acuerda proceder [...] a que siempre sea mayor el número de castellanos en cada sala [en cada sala de justicia] que el de naturales, y que los fiscales sean siempre castellanos". Esta instrucción ponía fin a un periodo de gracia que el régimen borbónico había dictado poco después de la ocupación militar del país (1714) y de la publicación de la Nueva Planta (1717). A partir de aquel momento, el catalán quedaría totalmente expulsado de las salas de justicia catalanas. ¿Qué situaciones provocaron aquella medida en la administración de justicia y en el conjunto de la sociedad catalana de la época?

¿Cómo era la Catalunya de 1730?

La sociedad catalana de 1730 era únicamente catalanohablante. Solo tenían competencia en castellano —y a un nivel muy rudimentario— algunos elementos de las clases privilegiadas del país (militares, funcionarios, juristas), que podían representar un 5% de la población. Medio siglo después (1761-1776), en Lima (virreinato del Perú), todavía resonaban las catalanadas del virrey Amat, que eran el hazmerreír de la castellana y conservadora sociedad criolla colonial. Y un siglo después, en las Cortes de Cádiz (1810-1814), el castellano impostado y macarrónico del presidente, Ramon Llàtzer de Dou, y el de los diputados catalanes Capmany, Aner, Espiga o Creus, era motivo de una burla tan agresivamente corrosiva —por parte de los castellanos— que sus intervenciones en el atril desaparecerían completamente con el tiempo.

¿Qué pretendía el régimen borbónico con aquella instrucción?

Aquella instrucción formaba parte de una estrategia iniciada durante la ocupación borbónica de Catalunya (1707-1714), que consistía en sustituir el catalán por el castellano en la vida pública del Principat. Aquella estrategia presentaba el castellano como una lengua culta, moderna y universal, claramente contrapuesta al catalán, que se pretendía rebajar al nivel de un sistema propio de gente rústica, iletrada y recluida en el pasado. Pero el propósito no era, únicamente, castellanizar a las minoritarias clases privilegiadas catalanas, la estrategia borbónica era muy ambiciosa y su objetivo final era consumar una sustitución lingüística en Catalunya, en el País Valencià y en las Mallorques, como la que ya se estaba produciendo en Aragón, Navarra, Álava, Asturias y León. Es en aquel momento (1714-1730) que el castellano empieza a ser —reveladoramente— llamado español.

¿Qué consiguió el régimen borbónico con aquella instrucción?

Aquella instrucción convirtió las salas de los tribunales catalanes en auténticas carpas de circo: jueces y fiscales castellanos que no hablaban ni entendían el catalán; abogados defensores catalanes que, muy justo, podían articular algunas frases en castellano, y demandantes y demandados del país que no hablaban ni entendían el castellano. La documentación judicial catalana de los años siguientes —depositada en el Archivo de la Corona de Aragón— nunca menciona la existencia de la figura del traductor, por lo que podemos aventurar que aquellos juicios eran cualquier cosa menos eso, y que el espectáculo en el que convirtieron las salas de los tribunales no tenía ninguna pretensión más que convertir la administración de justicia en una exhibición de poder del régimen borbónico, resultante de la guerra, derrota y humillación de Catalunya (1714).

¿Qué pasó a continuación?

La instrucción del inquisidor Orbe obligó a los abogados catalanes a mejorar su conocimiento de castellano. Durante dos siglos nuestros abogados harían las funciones de defensor y de traductor, porque la sociedad catalana no entendería ni hablaría el castellano hasta que se universaliza el sistema de enseñanza, con el castellano como única lengua escolar (primer tercio del siglo XX). No solo en las causas en las que las partes eran personas de los segmentos humildes de la sociedad, sino también en juicios en los que las partes eran personalidades relevantes en el mundo de los negocios. Tanto es así que, cuatro décadas después (1768), el conde de Aranda, uno de los sucesores del inquisidor Orbe, publicaría otra instrucción en la que ordenaría que todos los libros de contabilidad de los negociantes catalanes, valencianos y mallorquines... fueran consignados en ¡¡¡castellano!!!

¿Justicia castellana? ¿Justicia española?

El régimen borbónico —sobre todo a partir de los gobiernos liberales españoles del siglo XIX— siempre consideraría que el ejército y la justicia eran instrumentos de poder de una importancia extraordinariamente estratégica, y fueron las parcelas más castellanizadas, que, en la ideología del régimen borbónico, se expresaría como españolizadas. Durante los gobiernos liberales españoles de las décadas centrales del siglo XIX (presididos por los generales Espartero, Narváez, O'Donnell, Topete y Prim), se produce la simbiosis definitiva entre castellano y español, que resulta muy sorprendente y, al mismo tiempo, muy reveladora. En dos siglos largos, nunca hemos oído a la intelectualidad castellana protestar por la usurpación de su naturaleza nacional, y, en cambio, sí hemos visto que esta tradición antropofágica se ha proyectado más allá del régimen borbónico.

La justicia republicana española

Y una prueba la tenemos en un episodio que se produjo dos siglos después, en tiempos de la Generalitat republicana (1934), y que tuvo un impacto enorme en la opinión pública catalana de la época. Durante el llamado proceso Xammar (el juicio contra Josep Aymà y Camil Bofill —editor y director del diario independentista La Nació Catalana—, acusados de "excitación a la rebelión" y de "injurias a las autoridades"), el fiscal Manuel Sancho —vinculado políticamente a la anticatalanista CEDA— forzó el procesamiento por desacato de Josep Maria Xammar, un prestigioso abogado de Barcelona que actuaba como defensor de los acusados. Xammar fue procesado por utilizar el catalán durante la vista, idioma cooficial en Catalunya desde 1931, pero que todavía era una lengua proscrita en unos tribunales dominados por jueces y fiscales castellanos.

¿Por qué impactó en la sociedad el caso Xammar?

La prensa de la época relata algunos episodios que se sucedieron en aquella sala y que dan una idea del nivel de politización de la justicia: "Inmediatamente de haber terminado el secretario de Sala la lectura de la sentencia, uno de los abogados que vistiendo toga se encontraba en estrados avanzó en medio de la Sala y dio un grito de 'Visca Catalunya' [...] que fue seguido de vivas manifestaciones tumultuosas [...] y una formidable protesta contra el Tribunal". Miquel Badia i Capell, comisario de Ordre Públic de la Generalitat, entró en el Palacio de Justicia y arrestó al fiscal Manuel Sancho. Aquella noche, Sancho, la pasó en el calabozo, pero aquella crisis se resolvería de la forma más inesperada. El president Companys (Partit Republicà Català, federalista) aprovecharía aquella crisis para cesar a Badia (Estat Català, independentista).

¿Por qué el fiscal Sancho llevó su ideología personal a la sala del tribunal?

Aquel escándalo se produjo en un contexto político muy concreto. Pocos meses antes (noviembre de 1933), los partidos de derecha e involucionistas (CEDA, PRR, PAE) habían ganado ampliamente las elecciones con sus respectivos programas, pero con un denominador común: el desguace del autogobierno de Catalunya (en aquel momento, el único territorio autónomo de la República). Con una amplia mayoría parlamentaria y con el sorprendente apoyo del PSOE, el ejecutivo español se estrenaría con una durísima campaña de acoso contra el Govern de Catalunya, que culminaría con los Fets del Sis d’Octubre de 1934 (cuatro semanas después del proceso Xammar) y con la intervención y clausura de la Generalitat y del Parlament. Aquel contexto explica la actitud desafiante y chulesca del fiscal Sancho.

Desde 1714, en Catalunya, la justicia española no es justicia, solo es española

La instrucción del inquisidor Orbe (1730), la del conde de Aranda (1768) o el desafío del fiscal Sancho (1934), tienen en común que se producen en momentos de extrema debilidad (una guerra perdida, una larga represión o un autogobierno dividido y amenazado). Unos hechos que ponen de relieve que la justicia borbónica —o española, por la simbiosis fabricada por los gobiernos liberales del siglo XIX— es un instrumento que los poderes político y ¡¡económico!! españoles no han dudado en utilizar en beneficio de su ideología y, naturalmente, de sus intereses de clase. Es la idea borbónica y castellana de España, en la que, según el mapa político oficial de 1850, los catalanes, los valencianos y los mallorquines somos "la España incorporada o asimilada". Desde 1714, en Catalunya, la justicia española no es justicia, solo es española.