Clint Smith es poeta y académico de EE.UU., descendiente de esclavos afroamericanos. Después de años de investigaciones sobre cómo se explica e interpreta la historia de la esclavitud, publicó en el 2020 un libro que recientemente ha aparecido publicado en castellano: El legado de la esclavitud. Cómo recuerda Estados Unidos su pasado más cruel (Capitán Swing). Los interesados en este capítulo de la historia tienen acceso a un relato que marca diferencias con los estudios hechos por académicos europeos. La obra de Smith va más allá de un simple relato de hechos soportado por pruebas documentales y ofrece una reflexión conmovedora y emotiva que aproxima el horror y el terror del fenómeno de la esclavitud sin mirar hacia otro lado, sin rebajar la ignominia que supuso el comercio de personas secuestradas en África.

Smith aporta datos y reflexiones retadoras sobre la esclavitud, una actividad que, según el historiador Edward Bonekemper —citado en el libro—, supuso que un millón de personas esclavizadas fueran separadas de sus familias. La obra de Smith, que obtuvo el Premio National Book Critics Circle de no ficción, explora el legado de la esclavitud aportando la visión más humana y recuperando, por ejemplo, historias de exesclavos, como el caso de Henry Bibb, que escapó de la esclavitud en Kentucky y huyó ak Canadá. Allí Bibb se convirtió en un conocido abolicionista y fundó un diario titulado Voice of the Fugitive.

La memoria de miles de exesclavos pudo ser recogida en el siglo XX a través del conocido como a Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writer's Project, 1936–1938. Este proyecto contiene más de 2.300 testimonios y 500 fotografías en blanco y negro de antiguos esclavos. Las narraciones fueron recopiladas en los años treinta como parte de un proyecto del New Deal. Esta documentación es accesible en línea.

Sin ahorrar detalles

El libro de Smith no ahorra detalles sobre la crueldad con que fueron tratados los esclavos en EE.UU. El autor explica, por ejemplo, cómo algunas facultades de medicina del país —de instituciones como Harvard o las universidades de Maryland, Pensilvania y Virginia— utilizaban, para su investigación y educación médicas, cadáveres de personas esclavizadas que conseguían en el mercado negro. Eso quiere decir que de algunos esclavos todavía se sacaba un rédito económico una vez estaban muertos. Las universidades utilizaban cadáveres de delincuentes ejecutados o cuerpos no reclamados como personas y hospicios. Cuando no tenían bastantes cuerpos y necesitaban más para las clases de anatomía, las facultades pagaban gente para que fuera a los cementerios a desenterrar personas esclavizadas. Este detalle Smith lo extrae del libro The Price for Their Pound of Flesh (El precio de su kilo de carne), de la historiadora Daina Ramey Berry.

Las plantaciones han sido un escenario recurrente para abordar el esclavismo y conocidas por el gran público al formar parte del imaginario colectivo a través del cine. Estas plantaciones han pasado ahora, en EE.UU., a ser un lugar de visita y de interpretación de la esclavitud. Smith visita algunas y establece conversación con sus responsables y guías, dando pie a reflexiones ante las cuales, por ejemplo, un descendiente de europeos o un europeo mismo se podría sentir ofendido o molesto. La reflexión puede empezar, por ejemplo, a partir de los calderos al lado de las cabañas donde estaban los esclavos. Este elemento puede dar pie a explicar un episodio de la historia más global sobre el comercio de esclavos.

Esclavitud y progreso

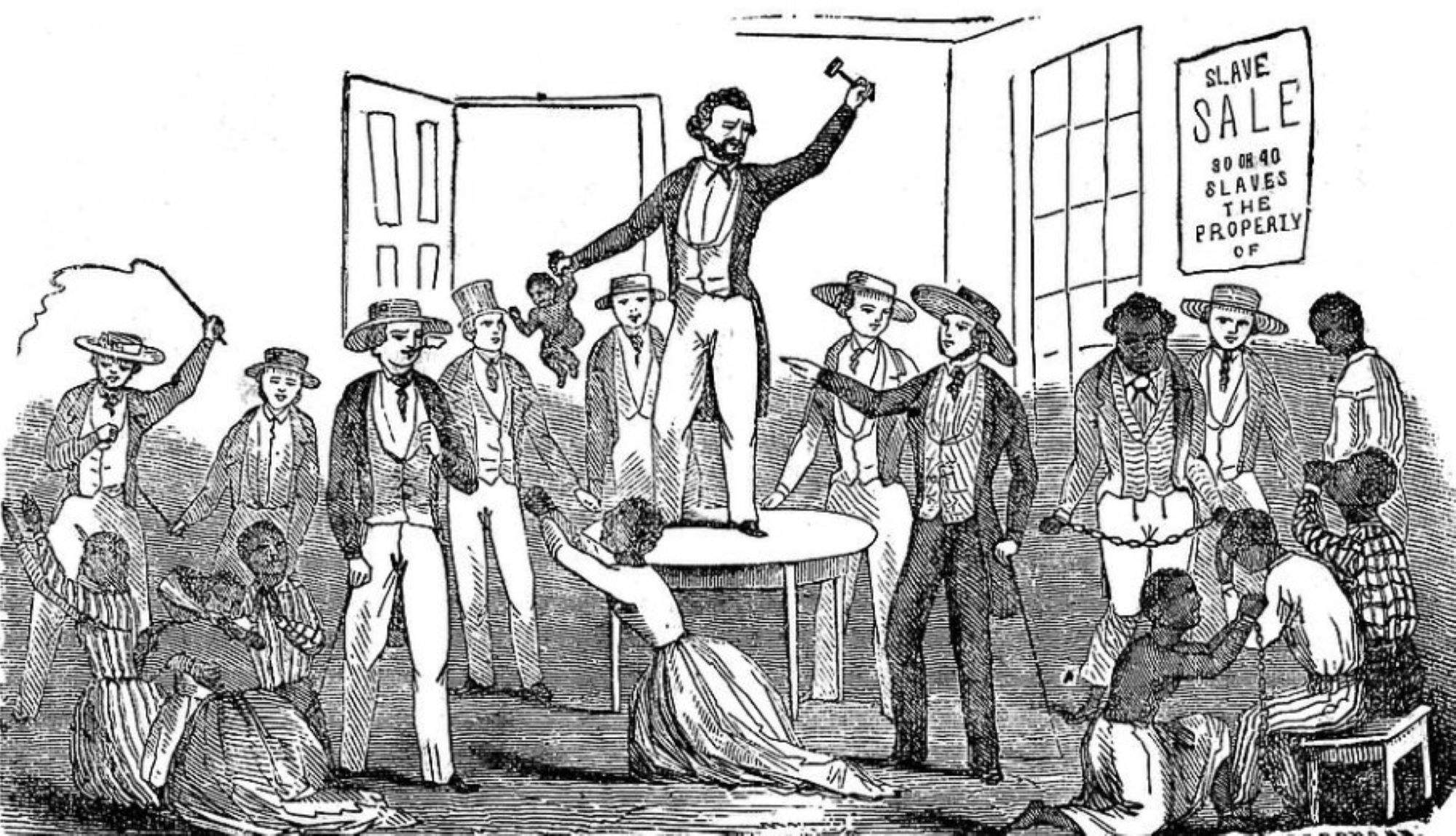

De hecho, se invita a una reflexión sobre la economía de la esclavitud a gran escala. Por ejemplo, el azúcar producido en Luisiana era enviado a instalaciones granuladoras del norte de EE.UU. A partir de aquí se puede hablar de la industria textil y el auge de la industrialización, o del algodón que había en el norte. En las plantaciones se permite ahora hacer preguntas a los visitantes actuales y explorar la esfera económica todavía mayor, que involucraba los bancos, las aseguradoras y los comerciantes de esclavos. La conclusión principal es que todas estas industrias artesanales alimentaban el sistema mayor que era el de la esclavitud, y cuando alguien visita ahora las plantaciones puede ir más allá de poner el foco en los dueños de las plantaciones. “Se trataba de toda la sociedad. Y eran países enteros”.

Desde el punto de vista del libro de Smith, es fácil pensar que los dueños de las plantaciones eran los malos, pero la historia hace pensar en las implicaciones en una sociedad globalizada. En aquel momento, en Inglaterra, los obreros de las fábricas vieron aparecer la melaza en el mercado. El azúcar se abarató y se hizo más accesible. Finalmente, los obreros lo podían adquirir y se podían permitir un edulcorante que hasta entonces había sido reservado a las élites. Nace, en cierta manera, una necesidad, y los obreros empiezan a reclamar este producto. “Eso está correlacionado directamente con las personas que estaban esclavizadas en las plantaciones.” Los capataces en estos dominios eran sádicos, pero también en Europa, tan pronto como el gusto por el azúcar, el chocolate, el café, los textiles baratos y todos estos productos empezaron a inundar el mercado, la gente de la calle por fin pudo consumir en este sistema de capitalismo y consumo en mayor escala. “¿Y quién había en el otro extremo?”

Un debate pendiente

El libro denuncia la falta de un debate general sobre quién eran las personas negras antes de que llegaran a las costas del Nuevo Mundo, más allá de las bolas y las cadenas. El autor, que residió también en el Senegal investigando la cuestión, reconoce que a los negros de EE.UU. se les ha enseñado muy poco sobre sus tradiciones, culturas y voces antes de que fueran capturados y embarcados a la fuerza para llevarlos a través del Atlántico. Estas conversaciones apenas se tienen entre los mismos ciudadanos de EE.UU. porque existe el miedo a que haya quien se pueda sentir ofendido. Sobre todo en los estados de la antigua confederación esclavista.

Las ideas que sobrevuelan el libro pueden resultar inquietantes para un lector europeo que nunca se haya enfrentado a una interpretación sobre esta cuestión desde una perspectiva tan conmovedora y que lo acerca a reflexiones penetrantes como las que recoge Smith de una guía cultural de Nueva York, Damaras Obi. “La esclavitud estaba basada en un sistema de castas racial, una jerarquía racial, y se fundamentaba en la ideología europea que había alguna cosa inherentemente subhumana o inhumana en la composición genética de los africanos.” La raza, explica, “es un subproducto del racismo; de hecho, las razas no existen, es un constructo social.” Según ella, nunca ha existido ninguna prueba científica o genética que dé apoyo al concepto de raza, y a pesar de ser un concepto falso, está imbuido en la composición misma de nuestras sociedades.

Los europeos se vieron obligados a justificar el espolio humano ante una necesidad cada vez más urgente de mano de obra esclava para sostener sus negocios y para engrosar sus beneficios y riquezas, como también fue el caso de Catalunya con sus indianos. “Para poder racionalizar el hecho de sacar a una persona de su casa, separarla de su familia y enviarla a través del océano a trabajar en un sistema de sometimiento intergeneracional, los europeos no podían ver a los africanos como personas”, opina una de las fuentes consultadas por Smith para su libro.

Los africanos eran considerados simple mercancía y es por eso que hacía falta deshumanizarlos y obtener así el consentimiento del resto de europeos. Una explotación que también contó con la alianza de líderes de determinados grupos tribales africanos. El libro, en este sentido, no mira hacia otro lado y no exculpa a nadie. Incluso recuerda el aval intelectual a aquello que estaba pasando. “Los siglos de colonización y explotación europeas no podían desligarse de los textos literarios y filosóficos que ofrecían justificación implícita de la manera como los colonizadores europeos habían encarado África y la gente africana.” Y es por eso que pensadores como Hegel decía: “África es una tabula zanja.”