28 de julio del 2010. El Parlament de Catalunya votaba la ley de abolición de las corridas de toros que venía precedida por una iniciativa popular que contaba con más de 180.000 firmas. Aunque el argumento que impulsaba la ley hacía especial énfasis a erradicar el maltrato animal, paradójicamente, se categorizaba el nivel de tortura –con o sin resultado de muerte– para no atacar –y prohibir– la celebración de los catalanísimos y tradicionales correbous. Seis años más tarde, en plena ofensiva del Tribunal Constitucional español para derogar la ley catalana, el conseller de la Generalitat Santi Vila efectuaba unas polémicas declaraciones defendiendo la catalanidad de la tauromaquia. Y la vicepresidenta en funciones del Gobierno español, Soraya Saez de Santamaría, remachaba el clavo afirmando que la competencia para autorizar o prohibir la fiesta nacional correspondía al Estado. Unos posicionamientos que no ocultan la instrumentalización histórica, política e ideológica de los toros.

¿Desde cuándo se torea?

El origen de la tauromaquia se pierde en la nebulosa de la Prehistoria y la Edad Antigua. En la Grecia arcaica –hacia el año 1000 antes de nuestra era– y en la Roma imperial –hacia el año 0– los toros eran protagonistas de ciertos espectáculos de lucha. En aquel contexto cultural el toro –como animal portador de cuernos– simbolizaba el mal. El conflicto entre hombres y toros escenificaba –simbólicamente– la lucha del bien –el hombre que se acaba imponiendo– contra el mal –el toro que acaba muriendo. Aquellas primitivas corridas, sin embargo, distaban mucho de ser como las conocemos actualmente. Se celebraban en campo abierto. Y los toreros –que eran multitud– acudían al envite encima de un caballo o encima de un carro de bueyes. Y con perros, que participaban activamente en el acorralamiento y en el troceo del toro. Un espectáculo macabro y sanguinario –al gusto de las sociedades antiguas– que nos transporta inevitablemente al conocido Toro de la Vega.

Sabemos también que en el arco occidental mediterráneo –en la misma época– se practicaba una forma de tauromaquia que estaba asociada a los ritos iniciáticos. En el territorio de los íberos del norte –la línea de la costa desde el Ródano hasta el Túria– y de los vascos –la montaña pirenaica desde la Cerdanya hasta el Atlántico– la lucha con el toro se efectuaba en un espacio cerrado y el torero era un adolescente que –ante toda la comunidad– tenía que demostrar que le sobraba valor para integrarse en la élite guerrera local. En este punto tenemos que aclarar que los íberos del norte son la base histórica de la gente actual del Languedoc, Catalunya y la Comunidad Valenciana. Y eso explicaría la tradición taurina ancestral en plazas tan alejadas del solar hispánico como Nimes o Arlés, para mencionar dos de los muchos ejemplos existentes. Aclarado esto, ni hay que decir que la lucha se resolvía con la obligada muerte de uno de los contendientes. Que generalmente era el toro.

¿Cómo nos llegan los toros?

Los toros se pierden en la oscuridad medieval y no aparecen de nuevo hasta el Renacimiento. Al menos las fuentes documentales les mencionan tan escasamente que hace pensar que se les otorgó graciosamente una tregua milenaria. A partir de la centuria de 1600 aparecen de nuevo con fuerza. Las corridas –en los estados peninsulares de la monarquía hispánica– se convierten en un espectáculo de masas. Como lo eran las cremaciones de brujas, brujos, hechiceras, herejes, librepensadores, gays, lesbianas o médicos que robaban cadáveres para consagrarlos a la ciencia. Pere Joan Porcar, un presbítero con vocación periodística que vivió a caballo entre 1500 y de 1600 nos explica en su Coses evengudes en la ciutat y regne de València, que las oligarquías locales proclamaban sus victorias políticas en la corte de Madrid con corridas de toros que celebraban "per a la satisfacció i disfrute del populatxo". Un ejemplo que explica lo que pasaba, también, en Barcelona.

Plaza de toros de la Barceloneta, el año 1843

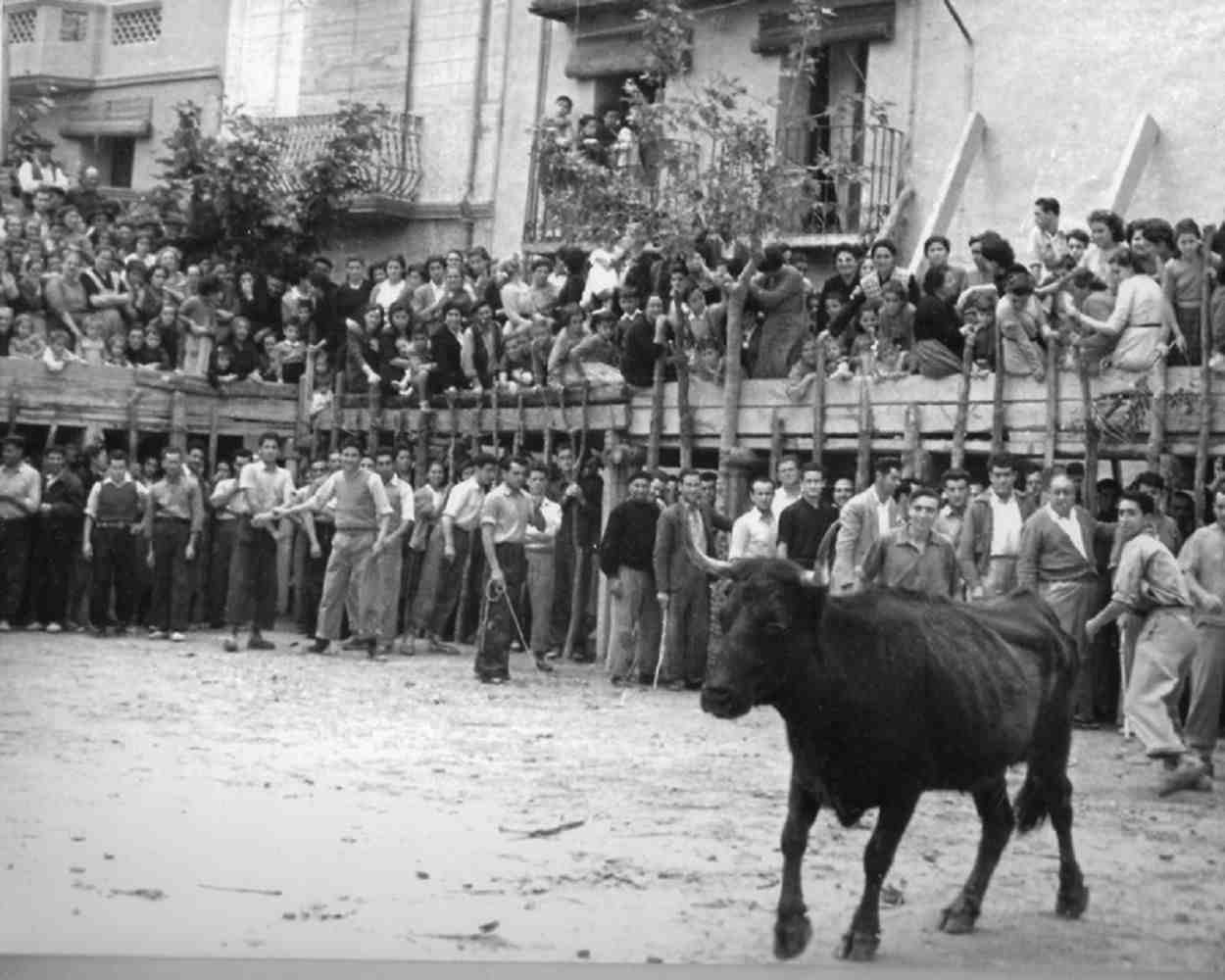

A partir de 1714, con el cambio de siglo y de dinastía, el primer Borbón que había masacrado en sangre y fuego Xàtiva, Lleida y Barcelona –para poner algunos de los ejemplos más destacados– resultó –sorprendente y paradójicamente– el precedente más remoto de los animalistas. Renegó del espectáculo taurino, que consideraba un salvajismo atávico. Y tras el Borbón, cómo no podía ser de otra manera, las oligarquías adocenadas. Entonces los toros se convirtieron en un espectáculo reducido exclusivamente al ámbito de las clases populares. Y en aquel contexto nacía la asociación de conceptos entre fiesta taurina e identidad social. El salto de los toros hacia el universo folclórico –lo que explica la cultura popular– se articuló en las capas más bajas de la sociedad. Una simbiosis –una macabra comunión entre clases humildes y fiesta taurina– que acabaría esparciéndose por todos los dominios de la España renqueante de los Borbones del XVIII. También en Catalunya.

¿Por que se mueren los toros?

Los toros no son románticos. Aquello del "toro enamorado de la luna" es una fábula perversa bañada con lágrimas de cocodrilo. El romanticismo ochocentista dió espacio a los nacionalismos expansivos. Y los reactivos. España y Catalunya. Y en la desbocada carrera para justificar su existencia el nacionalismo español –como otros– elevó el corpus folclórico popular a la categoría de cultura nacional. Los toros pasaban a ser fiesta nacional y automáticamente se convertían en un espectáculo prestigiado. Los Borbones de la época enmendaron la plana a su antepasado, y las oligarquías dominantes –cómo tampoco podía ser de otra manera– se giraron entusiasmadas al sonido del pasodoble. La eterna seducción de las clases acomodadas por los divertimentos populares. Únicamente los divertimentos, por supuesto. Se forjaba la España cañí; la del flamenco, la de los toros y la de las marchas militares.

Plaza de Toros de Tarragona, el año 1950

Pero la Revolución Industrial traía algo más que carbón y vapor. Los ingenieros ingleses trajeron el fútbol, el gran rival de los toros. La estocada definitiva. Porque la industrialización cambió la sociedad. La proletarizó y la urbanizó. Y le alteró los gustos por los espectáculos de masas. Al principio del siglo XX el fútbol ya había ganado la partida. De una manera tan absoluta, que el régimen franquista cuando necesitó articular un panem et circenses que silenciara la contestación –la miseria, las enfermedades y la muerte– ni siquiera se lo pensó. Recurrió decididamente al fútbol. Y los toros quedaron reducidos a la categoría de espectáculo tradicional que contaba la España atávica y eterna de El Empecinado, de Agustina de Aragón o del Timbaler del Bruc. La España que, todavía, se quiere contar con el cromatismo dramático de Goya en Los fusilamientos del tres mayo. La que –tan acertadamente dijo el conseller Raül Romeva– ha anulado el siglo XXI.