Barcelona, 15 de agosto de 1414. Hace 611 años. El Dietari de la Generalitat documenta, por primera vez, la festividad de la Asunción. Pero lo hace en la denominación que han impuesto las jerarquías eclesiásticas: “Dimecres, a XV d’agost, en Barchinona, Assumpció Beate Marie”. Durante los siglos XV y XVI, las jerarquías eclesiásticas del orbe católico promoverían —con más o menos éxito— la celebración de aquella festividad cristiana. Pero otras fuentes documentales anteriores revelan que esta jornada ya era una festividad importante del calendario festivo popular de raíz pagana. ¿Qué fiesta pagana se celebraba el día central de agosto, y por qué la Iglesia la sustituyó por la festividad de la Asunción de la Virgen María? ¿Qué relación había entre el simbolismo de aquella fiesta pagana y la liturgia de aquella celebración cristiana?

¿Qué se celebraba, ancestralmente, a mediados de agosto?

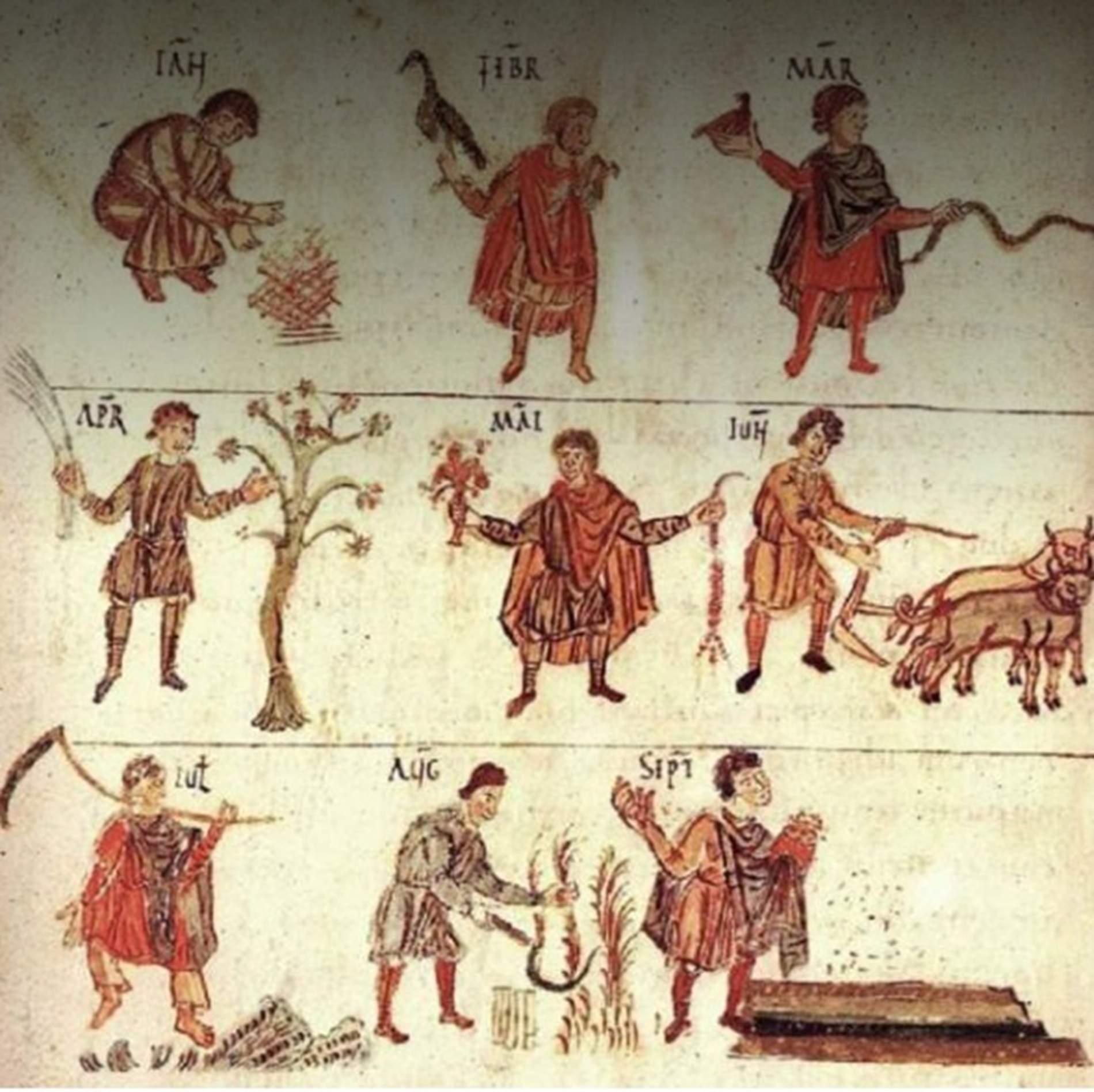

Históricamente, la semana central de agosto señalaba la fecha de finalización de las tareas de siega, trilla de las espigas de los cereales (trigo, mijo y cebada) y ensilaje del grano; tradicionalmente consideradas las más pesadas del ciclo de actividad agraria. Pero la celebración por la culminación de esta tarea no lo era tanto por la carga de trabajo que implicaba —que, repetimos, era muy pesada— como por el simbolismo que representaba la recogida y la puesta en buen recaudo de los productos de aquella cosecha. El grano (ya fuera de trigo, el cereal de los ricos; de mijo, el de los pobres, o de cebada, el de las zonas frías) simbolizaba la garantía de alimento básico —el pan— para todo el ciclo de otoño-invierno-primavera hasta la próxima cosecha. Y, por lo tanto, simbolizaba la vida.

¿Qué más simbolizaba el fin de las tareas de los cereales?

Durante la época antigua (primer milenio a.C. – siglo V) y la alta edad media (siglos V a X), el cultivo básico de subsistencia será el cereal. Superada la cultura apocalíptica del año 1000, el occidente europeo vive una explosión demográfica que estimula los cultivos de mercado (al menos, de mercado local), como, por ejemplo, el olivo y la viña. Pero el cereal conservará un protagonismo que lo asocia con la idea del alimento. Por lo tanto, desde una época remotamente pretérita (a caballo entre el segundo y el primer milenio a.C.), nuestros antepasados interpretaban que, terminada la siega, la tierra ingresaba en un periodo de reposo necesario: la tierra se dormía para descansar y recuperar fuerzas hasta la próxima siembra, en la primavera siguiente.

¿Cuál es el origen de esta interpretación?

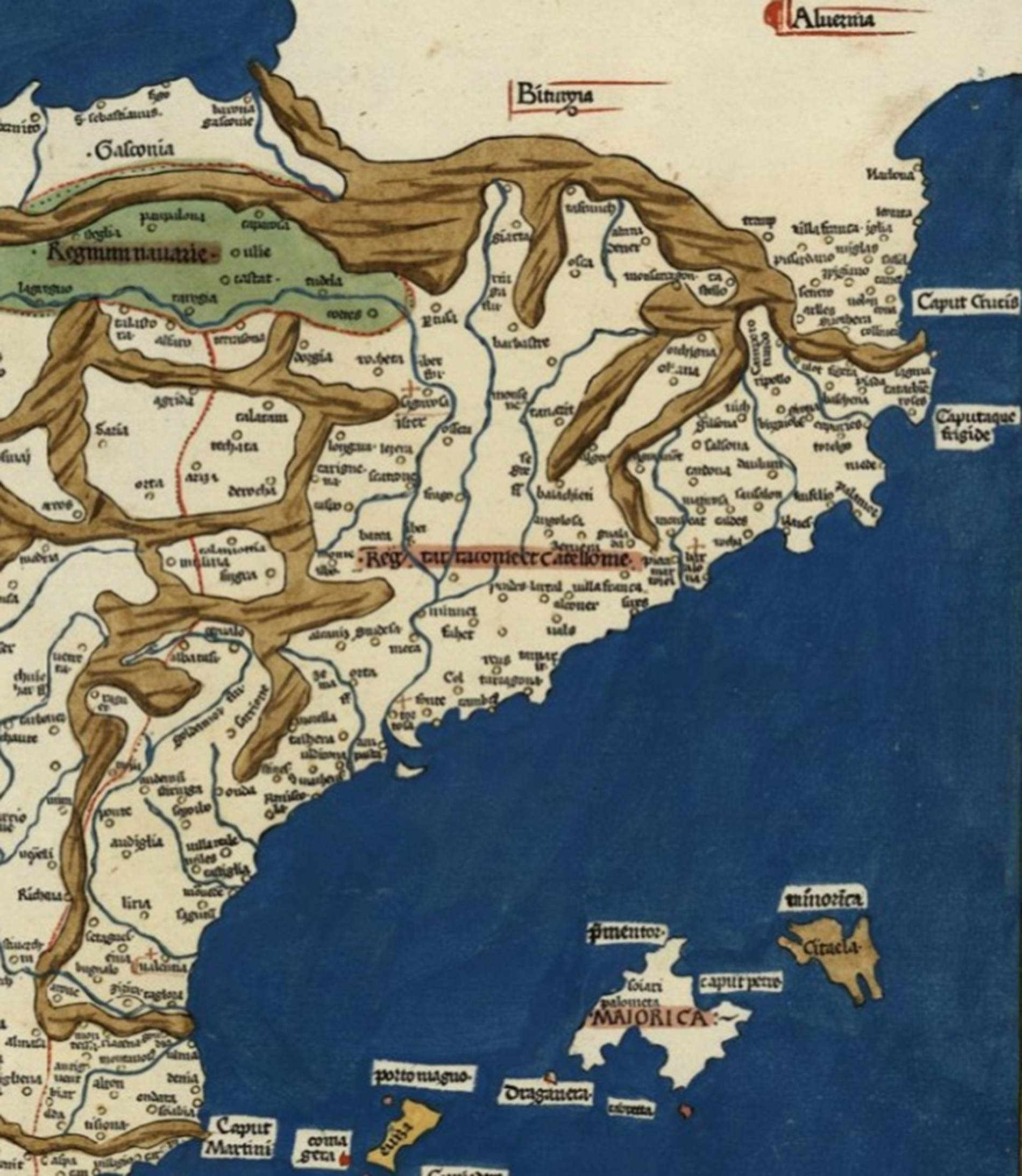

Y las comunidades humanas que la habían explotado celebraban la cosecha —el alimento que garantizaba la continuidad de la existencia y la reproducción del grupo— y agradecían a la "madre tierra" el esfuerzo de transformar aquellas pequeñas semillas de la siembra en formidables espigas rebosantes de grano. Esta interpretación es propia de los pueblos de la antigüedad de la cuenca mediterránea nordoccidental, y formaría parte de un calendario de ritos donde también están presentes el fuego que marca el fin de la letargia y el principio de la vida (las Fallas de Sant Josep o las hogueras de Sant Joan) o la ventana que se abre para el diálogo con los muertos (Todos los Santos). En el arco mediterráneo occidental, estos pueblos serían los latinos, los etruscos, los ligures, los noribéricos y los suribéricos.

¿Qué era la festividad de la Asunción de María?

La Asunción de María era la creencia de que el cuerpo y el alma de la Virgen habían sido transportados al cielo después de su vida terrenal. Esta creencia formaba parte de la tradición de la Iglesia ortodoxa (básicamente, del Imperio bizantino), que se celebraba desde el siglo IV. Pero, en cambio, la Iglesia romana (la que llamamos católica) había conocido un proceso evolutivo diferenciado (la Renovatio carolingia del siglo VIII) y no la había instituido como festividad en el calendario religioso. Al principio del siglo XV, la jerárquica católica asume que la Iglesia ortodoxa está amenazada de desaparición —por la presión otomana sobre el Imperio Romano de Oriente— e inicia un lento proceso de adopción del corpus de tradiciones bizantinas con el objetivo de preservarlas.

Así es como, de una forma lenta pero progresiva, se incorpora esta festividad al calendario católico. No obstante, la generalización de esta celebración —por todo el orbe católico— tardará siglos, y no se universalizará hasta la promulgación del dogma de fe (1850). Ahora bien, lo que nos interesa es, ¿por qué la Iglesia católica sitúa esta fiesta sobre una celebración pagana relacionada con la siega, la trilla y el ensilaje del cereal? Y al respecto hay dos respuestas distintas, que, lejos de contraponerse, se completan perfectamente. La primera respuesta es la que dice que sería un caso de mimetismo: en el Imperio Romano de Oriente, la fiesta de la Asunción de María ya se celebraba en algún momento de las semanas centrales del verano.

¿Por qué la Iglesia católica hizo coincidir la celebración de la Asunción de María con la fiesta pagana de la siega, la trilla y el ensilaje?

Y la segunda respuesta y, probablemente, la más reveladora, sería la que sostiene que la jerarquía católica tendría un interés especial en que la sociedad de la época (siglos XV y XVI) asociara la tradición pagana, el relato que dice que la "madre tierra", tras el esfuerzo de dar el fruto deseado, duerme y descansa hasta el siguiente ciclo vital, con la creencia cristiana que sostiene que la Virgen María, tras dar a luz y criar al Mesías (el hijo de Dios que se sacrificó para salvar a la humanidad), murió destinada a una existencia eterna y se transportaba en cuerpo y alma hacia el cielo; es decir, hacia la vida eterna. En algunas parroquias, esta celebración se escenificaría con la colocación de una cama —que representaba el lecho de muerte de María— en el altar.

¿Por qué la llamamos Mare de Déu d'Agost?

A pesar del poder que atesora la Iglesia católica en el momento en el que fabrica esta estrategia de superposición, no se aventura un tránsito fácil. En aquel momento, las jerarquías eclesiásticas hispánicas disponen de un extraordinario aparato de control y de represión sobre la sociedad: la Inquisición. Pero en un mundo todavía rural y con una importante masa de población no controlada (en la Catalunya a caballo entre los siglos XV y XVI, se estima que podría ser de un 20-25% del total de la población), las jerarquías eclesiásticas católicas, sobre todo las catalanas y valencianas, apostarían por una operación de imposición matizada con cierto grado de conciliación, y en aquel momento surgiría la denominación popular, espontánea y aceptada de Mare de Déu d'Agost.