Zabid (capital del emirato máhdida de la Tihama, actualmente Yemen), 14 de mayo de 1174, hace 851 años, el ejército del califato de Bagdad, del poder central representado por los califas abbasíes y comandado por el general Turan-Shah, entraba en la ciudad y ponía fin al proyecto independentista del emir Nabí-ibn-Mahdí. La conquista de Zabid provocó una colosal transformación del paisaje étnico de la región. La nación indígena, formada básicamente por beduinos —llamados maqil— y que practicaban la variante chiita del islam —en contraposición a la corriente oficial sunita— fue expulsada de su solar histórico y fue emplazada en el extremo oeste de los límites del califato, sobre la franja costera de la actual Libia.

¿Qué pasó con los maqil?

La diáspora maqil estaba políticamente dividida entre las tribus Beni Hassan, Humer y Mactar, pero formaban parte del mismo grupo étnico —el semita— y hablaban una misma lengua —el hassanía. Y desde que arraigaron en el nuevo lugar de establecimiento, se convirtieron en el grupo cultural y religioso más dinámico del territorio. En cambio, la población bereber autóctona, de etnia camítica, hablaba la lengua bereber y practicaba una variante del islam muy contaminada por sustratos animistas e, incluso, cristianos. Con los maqil —oportunamente reconducidos a la variante sunita oficial—, la sociedad de aquel territorio conservaría la división étnica, pero, en su conjunto, derivaría hacia prácticas musulmanas más ortodoxas y hacia la adopción de la lengua árabe como idioma propio.

Los maqil y los almohades

A mediados del siglo XII se produjo una importante alteración del paisaje político y confesional del Magreb. En la zona montañosa del Atlas, Ibn Túmart creó y lideró un grupo fundamentalista que predicaba el retorno a las fuentes del Corán. Ibn Túmart fue declarado enemigo del régimen almorávide (el imperio musulmán que dominaba el Magreb occidental y al-Ándalus) y, con una parte importante de sus seguidores (grupos de familias extensas formadas por docenas de individuos), escapó hasta la tierra de los maqil. La irrupción de esta disidencia radicalizada —los almohades, que más adelante derrocarían y suplantarían el poder almorávide— se tradujo en un paisaje de fuertes tensiones que obligaría a los maqil a emprender una segunda diáspora.

La segunda diáspora maqil

Según las fuentes documentales árabes, a finales del siglo XII (cien años después del establecimiento de los maqil y cincuenta después de la llegada de los almohades) la situación era insostenible. Los almohades habían derrocado y suplantado al imperio almorávide y extendían, por todas partes, la radicalidad religiosa que, desde el inicio, los había caracterizado y que iba mucho más allá de la ortodoxia tradicional de los maqil. Y en este contexto de tensión, se inició la segunda diáspora de la historia de los maqil. Se desplazaron hacia el oeste —hacia la costa noratlántica africana—, buscando establecerse dentro de las fronteras de las taifas almorávides —los fragmentos territoriales del viejo imperio— que resistían el imparable avance almohade.

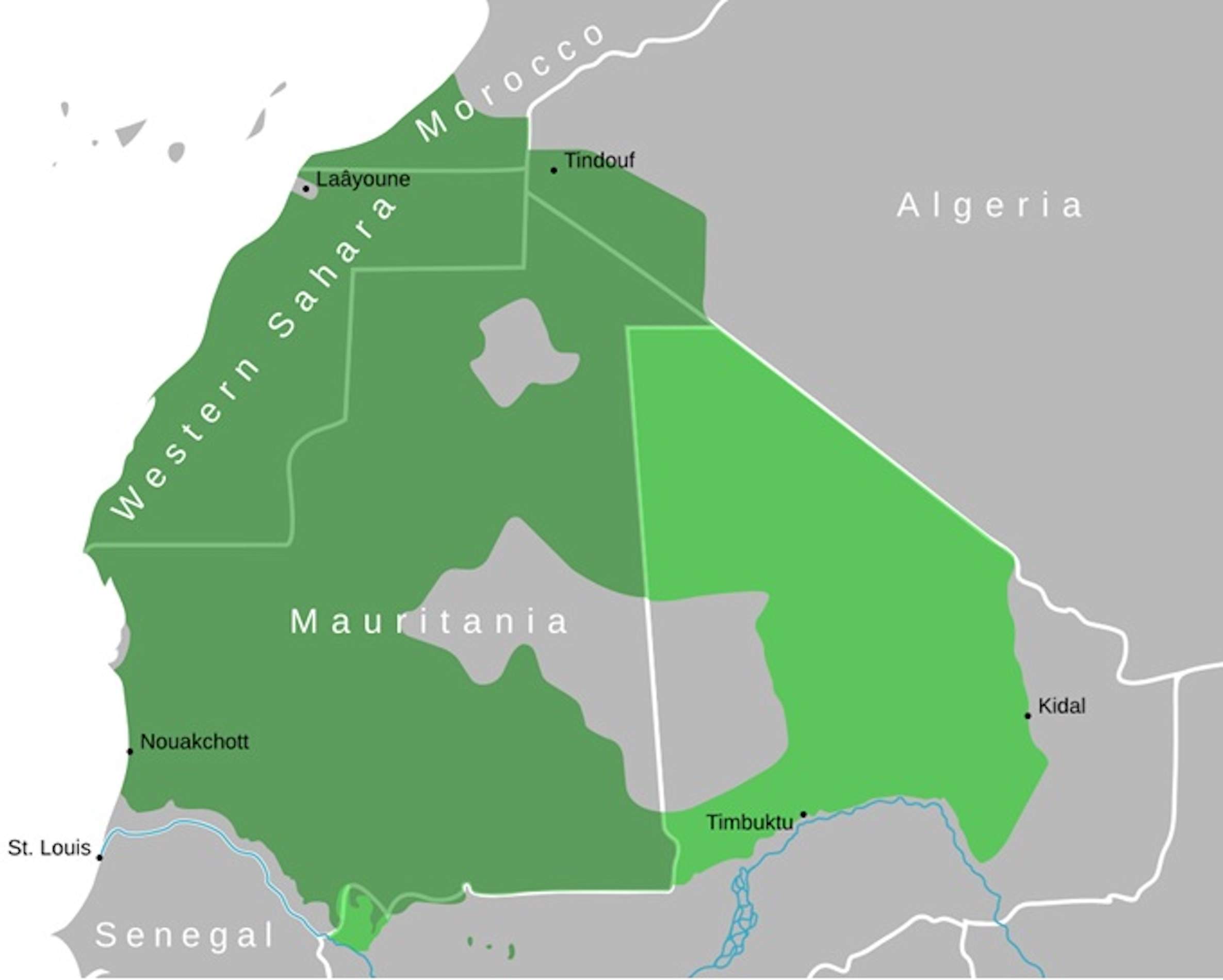

Los primeros pobladores del Sáhara Occidental

Pero los almorávides, o mejor dicho, la resistencia almorávide, no siempre lo contemplaría como una potencial alianza para hacer frente a los almohades. Los Humer y los Mactar fueron autorizados a establecerse en las taifas de la costa atlántica norteafricana —entre Tánger y Marrakech— y se diluyeron rápidamente entre la población autóctona. Pero, en cambio, los Beni Hassan —más numerosos y más organizados que sus parientes— fueron empujados hacia el sur del río Draa —muy cerca del límite contemporáneo entre Marruecos y Sáhara. Los Beni Hassan se establecieron en el territorio que, siglos después, se llamaría Sáhara Occidental, y se convirtieron en la base étnica y cultural de la población moderna y contemporánea del territorio.

El Sáhara Occidental no es una región de Marruecos ni forma parte de la nación marroquí

Los Beni Hassan —los futuros saharauis—, de etnia semita, de lengua árabe y de religión musulmana sunita, eran el reverso de la moneda de sus vecinos bereberes del norte —los futuros marroquíes—, de etnia camita, de lengua bereber y que acabarían practicando un islam radicalizado. Dejando de lado las arbitrariedades producto de la relación que posteriormente (siglos XVI a XX) estas dos sociedades tuvieron con las potencias coloniales europeas, la génesis de su historia y su composición étnica y cultural permite afirmar que el Sáhara Occidental no forma parte de la nación marroquí. Es, sencillamente, un territorio conquistado y colonizado por el Reino de Marruecos.