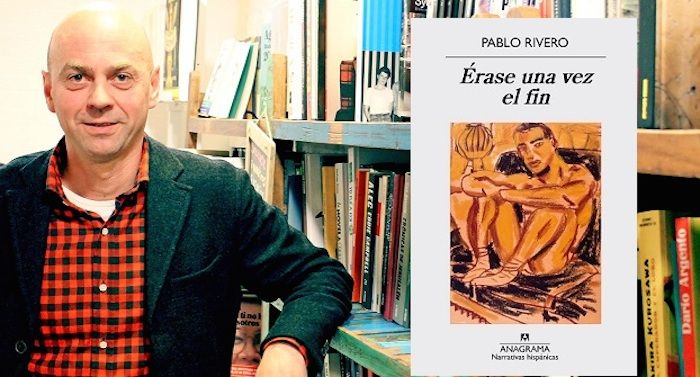

Pablo Rivero, un Irvine Welsh alimentado a base de cachopo

Camarero, ayudante de paleta, descargador del astillero, reciclador de cartuchos de tinta, almacenista, profesor, músico... el también escritor asturiano Pablo Rivero lo ha hecho casi de todo, y todo le ha servido e influenciado para, a pesar de ser todavía breve en títulos, crear una de las bibliografias más brutales de las letras estatales. Catálogo de incunables del subsuelo literario que inició con La balada del pitbull (2002) y Últimos ejemplares (2006), que ahora, diez años después (¿¡por qué nos has hecho esperar tanto Rivero!?) amplía con este Érase una vez el fin (2016).

Un pianista de hotel alcoholizado que todavía vive en casa de sus padres contrae una deuda de juego. Aunque les debe menos de mil euros, este músico en decadencia emprende una delirante huida en espiral en la cual no sólo lo apresuran sus acreditores sino que también los fantasmas de su pasado.

Circulando, una vez más, por los márgenes subterráneos de la sociedad, cloacas habitadas por yonkis, delincuentes y resto de expulsados del paraíso, Rivero nos vierte a un relato intenso y transgresor propulsado a un ritmo furiosamente anfetamínico con el que retrata el rostro de la miseria y la desolación. Como un Irvine Welsh alimentado a base de fabada, cachopo y casadielles.

Érase una vez el fin. Pablo Rivero. Anagrama. Barcelona, 2016. 136 páginas.