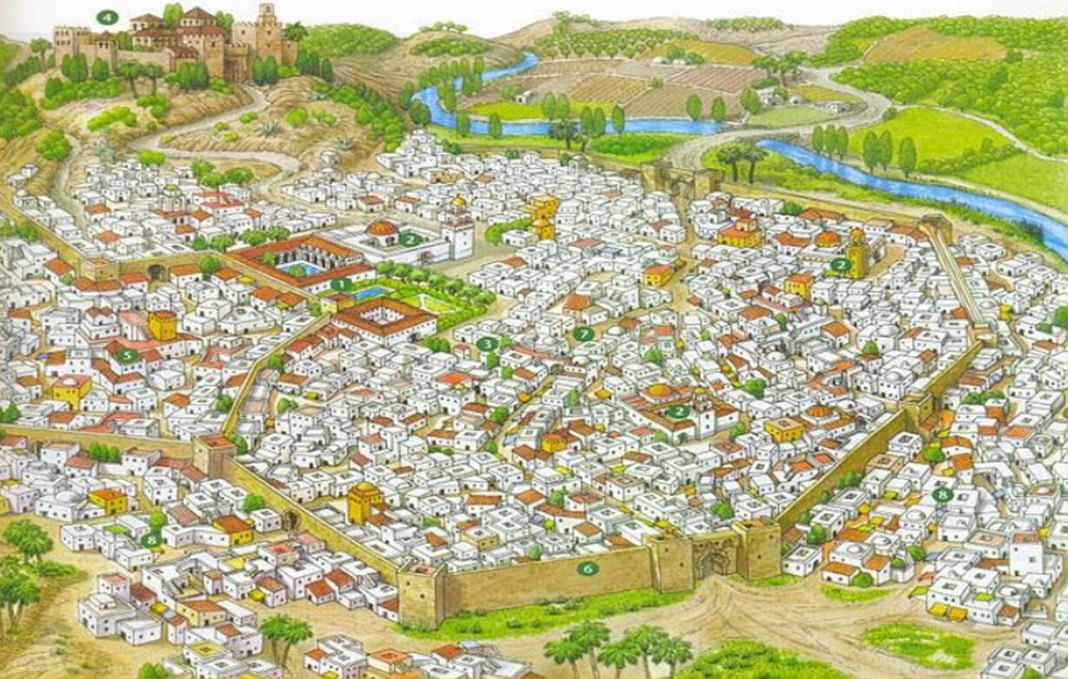

Lleida, 24 de octubre de 1149. Hace 874 años. Las huestes de Ramón Berenguer IV, conde independiente de Barcelona, y las de Armengol VI, conde independiente de Urgell, tomaban al asalto la ciudad andalusí de Lárida, que, a partir de aquel momento, pasaría a llamarse Lleida. La conquista de Lleida comportó la expulsión, casi total, de la población andalusí, y activó un complejo sistema de reparto y colonización que el poder feudal perfilaba desde hacía décadas. El reparto de la ciudad y entornos de Lleida no sería una operación pionera, pero sí que sería el modelo que inspiraría las posteriores empresas colonizadoras de Mallorca (1229-1232) y del País Valencià (1232-1305). ¿Cómo funcionaba la mecánica de reparto y establecimiento de colonos en las grandes plazas de la Catalunya Nova? ¿Era tan sencillo como parece?

Las jerarquías en la empresa colonizadora

El régimen feudal, que había arraigado con mucha fuerza en la sociedad medieval catalana, consagraba un equilibrio de poderes entre la corona (representada por los condes independientes), la nobleza militar (formada por los barones territoriales) y la Iglesia (dirigida por las jerarquías eclesiásticas). Y este equilibrio se ponía de relieve, especialmente, en las grandes empresas de conquista y de colonización. Mucho antes del inicio de las hostilidades, todos los actores que participaban en aquella empresa negociaban el reparto del botín. En el sentido más amplio del término. El conde (de Barcelona, de Urgell) coordinaba la asignación de este botín (en forma de casas urbanas, de alquerías rurales y de tierras rústicas) proporcionalmente a los recursos militares que cada uno de aquellos participantes aportaba a aquella empresa militar.

Según el profesor Antoni Virgili, los principales beneficiarios del reparto de Lleida fueron, en primer lugar, Ramón Berenguer IV y Armengol VI, como principales promotores. Y acto seguido, un segundo nivel que estaría formado por sus vasallos inmediatos (en ocasiones, tan poderosos patrimonial y militarmente como los propios casales de Barcelona o de Urgell). Estas familias baroniales eran los Montcada, los Anglesola, los Boixadors, los Jorba, los Monells, los Sanaüja, los Puigverd, los Òdena o los Torroja, patrónimos que delatan un origen nada alejado —geográfica y políticamente— de Barcelona o de la Seu d'Urgell. Estos barones recibían lotes denominados "honores", formados por una casa en la ciudad (que se quería que se destinara a residencia de la familia baronial adjudicataria) y varias parcelas agrícolas diseminadas.

De este modo, el poder condal urbanizaba los poderes baronial y eclesial, primer paso hacia una progresiva subordinación de nobles y de obispos a los condes barceloneses. Pero, ¿y las tierras de labranza? ¿Qué mecanismos utilizaban los barones feudales o las jerarquías eclesiásticas beneficiarios de aquel reparto? Pues en el reparto del Camp de Tarragona (principios del siglo XII) y del valle bajo del Ebro (mediados del siglo XII), ya había aparecido la figura de un personaje, plebeyo y humilde, pero bien relacionado con el poder, que recibía el encargo del beneficiario para buscar y emplazar colonos en aquella nueva tierra y ponerla en explotación, es decir, en situación de generar rentas a favor del propietario. Estos intermediarios serían decisivos en la colonización del Pla de Lleida, y serían el modelo que inspiraría futuras colonizaciones catalanas.

Las élites rurales

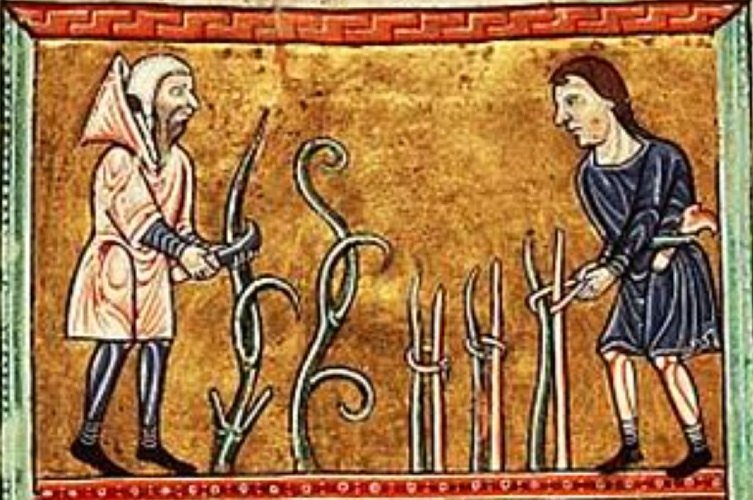

Un nuevo dominio sin población y sin actividad económica era una carga muy onerosa. La repoblación y la reactivación del aparato económico era una misión fundamental, porque los colonos contribuían a la defensa del territorio y a la generación de rentas señoriales y de recursos tributarios. Por lo tanto, la misión de esos intermediarios tenía una extraordinaria importancia. Tanto que el incumplimiento total o parcial de aquel encargo comportaba el pago de fuertes sanciones. Por este motivo, la investigación historiográfica afirma que los que conseguían cumplir los encargos fueron muy bien remunerados. Y los más hábiles veían renovada la confianza del poder feudal beneficiario y repetían la operación en otros lugares. Por ejemplo, Pere Berenguer y sus sucesores, que fijaron colonos en Vilafranca y en Montblanc, y fundaron el Pla de Santa Maria.

A simple vista, puede parecer que la colonización era un proceso fácil y sencillo, que se resumía en una simple sustitución de pobladores sobre una región conquistada que ya tenía un aparato económico en funcionamiento. Pero no era exactamente así. En un primer momento, los dirigentes de las huestes conquistadoras dirigían, por la fuerza, grupos familiares de sus dominios hacia las zonas ganadas. Pero no eran operaciones a gran escala, porque los beneficiarios del botín se resistían a despoblar sus dominios matriz por el riesgo de ver disminuidas sus rentas señoriales mientras los nuevos territorios no producían. Sin embargo, por otra parte, se veían forzados a desplazar a más colonos de los que querían cuando sus dominios estaban superpoblados y amenazaban crisis y revueltas.

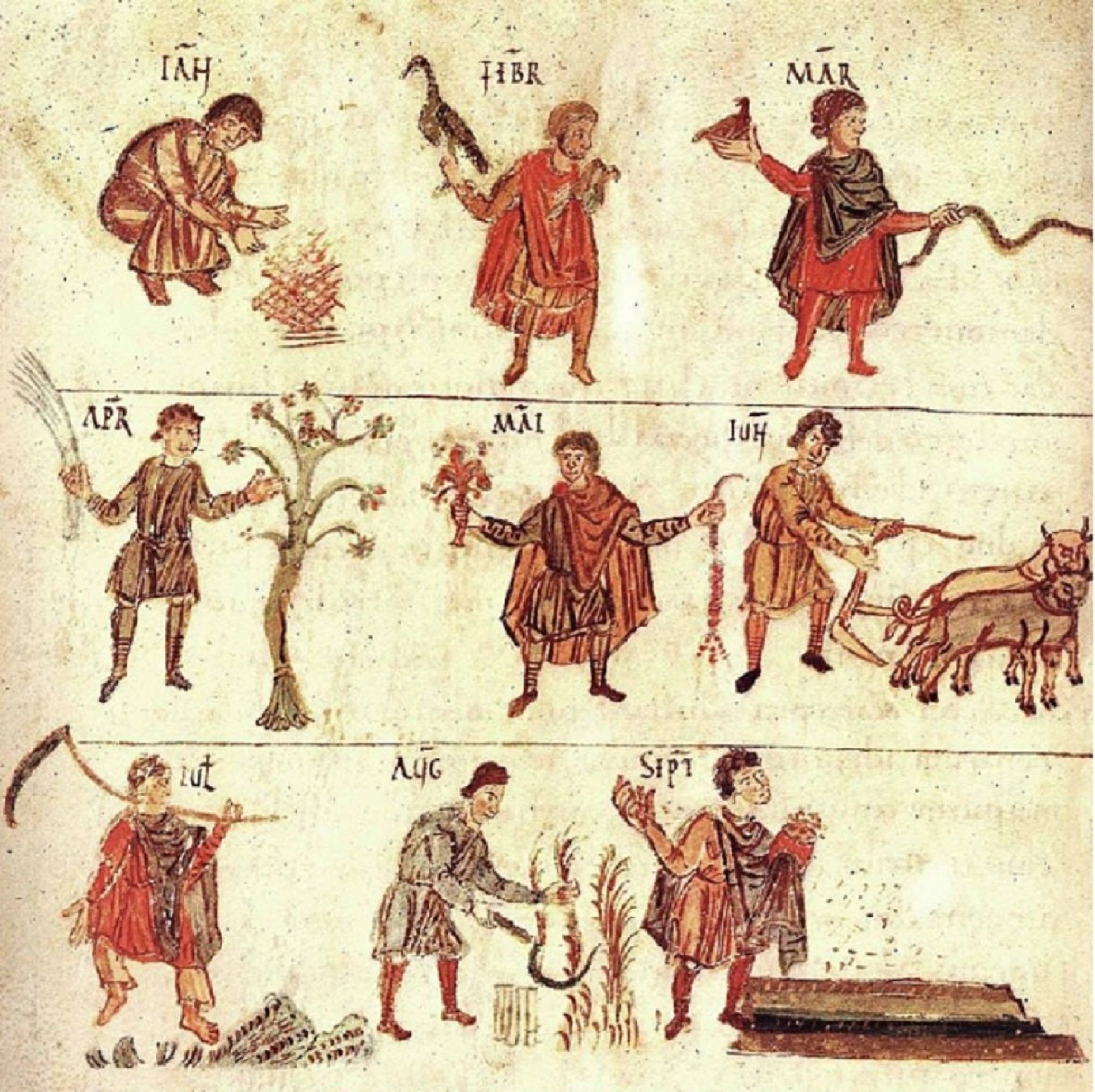

En este punto aparece un instrumento que resultaría decisivo para articular las colonizaciones y para explicar la aparición de las primeras élites rurales: las cartas de población. Los colonos que se acogían a las cartas colonizadoras veían notablemente reducidas sus cargas señoriales y sustancialmente disminuida la presión tributaria. Y su gestión, a partir del momento en que se extendía la carta, era encargada a los intermediarios, como, por ejemplo, los Espanyol de Prades, que ascendieron social y económicamente con la gestión de la colonización del Ebro. Los Espanyol, los Fuster o los Forcadell en el valle catalán del Ebro, o los Coscoll, los Vallseguer o los Riudovelles en el valle bajo del Segre, de origen plebeyo y humilde, se convertirían en los primeros vicarios, alcaldes y jurados de la Catalunya Nova.