Hay múltiples intereses en juego en el norte de Suecia: las multinacionales más poderosas, disfrazándolo de ecologismo, quieren conseguir explotar las tierras prácticamente deshabitadas y ricas en recursos naturales de la zona. La corrupción y el dinero fácil atraen rápidamente a los grupos criminales más peligrosos. Tanto Lisbeth Salander como Mikael Blomkvist van hacia allí por motivos muy diferentes: los servicios sociales han informado a Salander de que su sobrina adolescente, Svala, necesita a un tutor legal porque su madre ha desaparecido, y Mikael va para asistir a la boda de su hija con uno de los políticos más influyentes de la región. El frío norte se convertirá en el escenario en el que Lisbeth Salander, Mikael Blomkvist y la indomable Svala se enfrentarán a una red de corrupción amparada en la explotación de energías renovables y combatirán la violencia contra las mujeres en medio de un ambiente político en el que sube, imparable, la ultraderecha. Karin Smirnoff, autora revelación de la narrativa sueca, firma Las garras del águila, la nueva entrega de la popular serie iniciada por Steig Larsson que hoy mismo llega a las librerías. Y es que, mientras haya hombres que no amen a las mujeres... Lisbeth Salander volverá.

Mientras haya hombres que no amen a las mujeres... Lisbeth Salander volverá

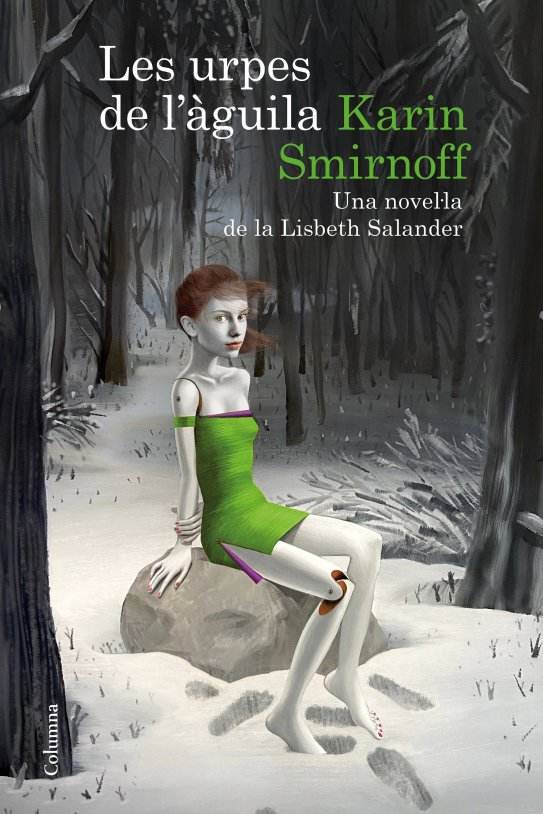

Las garras de la àguila

Capítulo 1

El limpiador mira el reloj. Desde que esparce la carnada hasta que la primera águila, una hembra, se lanza en picado sobre ella, pasan cuarenta y un segundos.

Nunca sabe exactamente de dónde viene. Puede haber estado posada en un árbol en las inme- diaciones o planeando a dos mil metros de altura. Con su vista, doscientas veces más aguda que la de una persona, es capaz de descubrir una presa a va- rios kilómetros de distancia. Él, por su parte, se halla sentado a unos cincuenta metros de la carnada, bien oculto en su escondite, observando el banquete con sus prismáticos.

Festín aguileño, siete letras: carnada. La ternura que siente por las aves no es amor paternal, porque qué sabe él de eso. Aun así, no puede evitar verlas como sus crías.

Piensa en ellas antes de quedarse dormido y en cuanto se despierta. Ocupado con todos los quehaceres necesarios como cortar leña, cocinar o encender la chimenea, piensa en ellas. ¿Se habrán apareado? ¿Sobrevivirán las crías? ¿Podrán encontrar suficiente comida? ¿Lograrán pasar el invierno? Pues sí. Con su ayuda y una temporada decente de campañoles, lo conseguirán.

Se restriega los ojos con los nudillos. El sol está más alto ahora y le calienta la espalda, quizá por última vez este otoño. No importa. Tiene su casa en un rincón del mundo olvidado por la humani- dad. Hablar de casa quizá sea una exageración, más bien se trata de una simple cabaña de troncos de madera que ha estado vacía desde que desapa- recieron los últimos leñadores a principios de los años sesenta y la zona se declaró reserva natural.

El terreno es escabroso y resulta inaccesible con su estructura irregular de bosque virgen, lagunas, turberas y montañas. Tampoco hay ningún camino de verdad para llegar. Aparte de senderos abiertos por los animales, sólo se ven las débiles huellas de una vieja pista forestal que la naturaleza está a punto de hacer suya de nuevo. La única manera de acceder es a pie o con un quad, pero entonces hay que saber orientarse.

Hasta la carretera más cercana hay más de diez kilómetros. Él se mueve en un radio máxi- mo de un par de kilómetros en torno a la cabaña. Al principio señalaba las direcciones con ramitas para no perderse. De esa manera ha localizado un arroyo en el que pescar, árboles derribados por el viento para hacer leña y claros del bosque donde esperar a las aves y otros animales de caza menor.

La cabaña es un santuario, modestamente modernizada con un generador diésel que utiliza para cargar el teléfono móvil. Aquí no es nadie. Un hombre sin nombre, pasado o futuro. Existe, sin más. Vive al día. Se va a dormir pronto y se despierta al amanecer. Hace lo que tiene que ha- cer sin reflexionar sobre si está bien o mal.

Hay años grabados en la madera de las pare- des. Y nombres. Mensajes de hombres solitarios dirigidos al futuro. Olof Persson 1881. Lars Pers- son 1890. Sven-Erik Eskola 1910. Etcétera. Ahora bien, ¿qué es la soledad si no algo relativo? Pue- den pasar meses sin que hable con nadie más que consigo mismo, con los pájaros, los árboles e inclu- so las piedras. Aun así, se siente menos solo que nunca. Es como si la infancia le hubiera dado al- cance. Con cada día que pasa se acerca más al niño que busca refugio en el bosque, al niño que apren- de cómo está hecho el mundo observando, quieto, sin moverse, el ritual de cortejo de los gallos lira en primavera, observando a la zorra cuidar de sus crías, el turno de trabajo de las hormigas en el hor- miguero o al escarabajo de la corteza abrirse paso en el abeto.

El niño tiene un padre. Un cabrón corpulento con brazos que llegan a todas partes. El niño tiene una madre. Nadie cuenta con ella. El niño tiene un her mano. Corre, dice el hermano cuando el padre vuelve a casa, y el niño corre a refugiarse en el bosque.

Atrapa una culebrilla de cristal. Cuando ésta se desprende de la cola, él coge de nuevo al animal. Saca el cuchillo de la vaina, le corta la cabeza y se hace el silencio. Él es el silencio.

El niño deja la culebrilla sobre una piedra. Se apoya en el tronco de un abeto y se limpia la hoja del cuchillo en el pantalón. Y luego se la pasa por una uña. A lo largo del filo se halla la libertad. Una liber tad que nadie le puede arrebatar.

Se acerca otra águila. Un macho joven. Aún no tiene el plumaje abdominal blanco del macho se- xualmente maduro, ni el pico amarillo. Con toda probabilidad, es una cría del año anterior. Dos años máximo, anota en su cuaderno. No es frecuente, aunque ocurre a veces, apunta también, que las águilas jóvenes se queden en su lugar de nacimien- to en vez de emigrar hacia el sur. Posible defecto o enfermedad. Signo de interrogación. Vigilar. Signo de exclamación.

La hembra está tan ocupada que no se molesta en marcar territorio cuando el joven macho, que al principio se limita a sobrevolar en círculos los restos de carne, se atreve a bajar. Quedan trozos de huesos, sobre todo. Lo deja hacer. Tiran incansables de los tendones hasta que consiguen arrancarlos del hueso y los engullen como espaguetis. Al cabo de unos minutos el momento álgido del día ha pasado. Guarda el cuaderno y el termo en la mochila, se cuelga la escopeta al hombro y sale a rastras del escondite. La pierna derecha se resiste a acompañarlo, como siempre. Tiene que girarla para que apunte hacia la cabaña. El camino hasta allí se extiende a lo largo de un sendero de animales. Los abedules, alisos y sauces ya han per- dido sus hojas. Pasa la mano por los pequeños ar- bustos y se lleva un puñado de arándanos rojos, se los mete en la boca y el rostro se le tuerce en una mueca agridulce. Agridulce es también el olor de la carnada restante que ha guardado en un cubo de plástico con tapa, bien camuflado bajo un abeto, cierto, pero aun así. Debería haberlo echado todo de una vez, pero no puede, el momento con las águilas lo es todo. Es por ellas que respira, come, duerme, caga. Volverá al día siguiente. Le suena el móvil. Sólo hay una persona que tiene su número. Sólo hay una persona a la que llama.

—Sí —dice—. Sí. Mañana a primera hora. Vale.

Esa mañana hace más frío de lo habitual. Echa otro par de leños en el fuego y se calienta las manos con la taza de café. Si quiere llegar a la carretera a tiempo, tendrá que marcharse pronto. Por el camino pueden pasar muchas cosas. El quad podría averiarse o el terreno enfangarse demasiado. Recorre a pie los primeros kilómetros hasta donde ha escondido el quad por precaución. Si al- guien, contra todo pronóstico, lo encontrara, no sería capaz de relacionarlo con la cabaña o con él. Mientras camina, busca águilas con la mirada.

Uno de los nidos está en esa misma dirección, pero no avista ninguna ave. Una pena. Le habría resultado reconfortante; no porque esté preocupado, pero aun así. Ver un águila marina es una señal. Una buena señal.

Una vez en el escondite, quita las ramas de abedul que cubren el vehículo, coloca la mochila en el baúl delantero y pone rumbo al lugar del encuentro.

El suelo resiste, todo marcha según lo previsto. Con diez minutos de margen, espera oculto, sin que se lo vea desde la carretera, antes de continuar hasta la barrera, donde gira el quad para dejarlo en el sentido de vuelta.

El coche ya está allí. Siempre viene la misma persona con la entrega. El limpiador lo conoce como el entregador. El entregador a él como el limpiador. En realidad, no se conocen. Sólo inter- cambian palabras sueltas.

—¿Quién te da las órdenes? —pregunta.

La respuesta lo tranquiliza. Cuanto más corta la cadena, menos eslabones.

En esta ocasión ha pedido algunas provisiones. Una botella de whisky y unos alimentos frescos. Y, como siempre, periódicos. Lo mete todo en el baúl del quad y luego se acerca al coche.

El entregador saca el cuerpo del asiento de atrás.

Una mujer. Eso es inusual. Lleva las manos atadas a la espalda y la cabeza cubierta por una capucha. Gemidos ininteligibles indican que le han tapado la boca con cinta aislante

—Haz lo que quieras con ella —dice el entre- gador—. Carta blanca.

Lo que quiera, mientras cumpla con su trabajo. Las personas que se cruzan en su camino merecen su destino. Sobre eso tiene la conciencia tran- quila. No es un asesino sexual ni un psicópata, aunque la gente probablemente lo consideraría un hombre que mata para satisfacer sus instintos.

Tienen un trato. Mientras ellos respeten su parte, él también lo hará.

—¿Qué ha hecho? —pregunta contra su cos- tumbre. Quizá porque es una mujer. Quizá porque el entregador es la primera persona con la que habla desde hace mucho tiempo.

—Lo de siempre. Más no te puedo decir —responde el entregador, y el limpiador lo cree.

Sube al quad y el entregador lo ayuda a colo- car el cuerpo delante. Cuerpo le suena mejor que mujer.

—Sujétala con la correa también —dice—.

¿Verdad, guapa? No vaya a ser que te caigas.

El limpiador alza la mano en un gesto de despedida antes de arrancar en dirección a la cabaña. Mientras camufla el quad con ramas, deja el cuerpo atado a un árbol. Silencioso del todo no está, pues emite una especie de débil gemido, como un gato enfermo. A los gatos enfermos hay que sacrificarlos. Sigue sin haber águilas marinas a la vista.

—Venga, vamos —dice, y empuja el cuerpo que camina delante. Constata que no está en tan buena forma física como él. El último trecho lo recorre pegándole patadas en los talones para que mueva los pies.

No suele meter los cuerpos en la cabaña. Éste es una excepción. Lo tira en la cama con un empu- jón antes de sentarse en una silla.

—Primero la devoción y luego la obligación,

¿te parece bien? —pregunta al cuerpo—. ¿Y quizá poner un poco más de leña en el fuego? ¿Qué me dices? ¿Hace frío aquí dentro?

La gata gimotea. Él se empalma. Al fin y al cabo, una mujer siempre es una mujer.

Le quita los pantalones y las bragas al cuerpo como si lo pelara. Siempre le hace ilusión ver lo que se oculta debajo de los harapos. Es un cuerpo bastante joven. Veinticinco, quizá. Como mucho, cuarenta. La edad no importa.

Al principio piensa tomárselo con calma, limitarse a disfrutar de las vistas, por así decirlo, pero el deseo vence a la paciencia. Arranca un poco de film transparente, se envuelve el miembro erecto con él —quién sabe qué mierda podría conta- giarle— y coloca el cuerpo en la posición idónea para la penetración.

—Puedes quedarte en la cabaña unos días. Nos lo vamos a pasar muy bien —dice mientras la agarra con la torpeza de un adolescente virgen en un campamento de verano. Ni siquiera llega a metérsela antes de correrse.

Cuando la respiración ha recuperado su ritmo normal y el deseo ha caído en picado, descubre que el cuerpo se ha meado encima.

En su cama. Eso lo zanja todo.

—Se acabó la fiesta —dice, se abrocha los pan- talones y prepara el cuerpo para partir.

El cuerpo apenas se mantiene en pie. Quiere desmayarse, por eso no se aleja tanto de la cabaña como había pensado. Tras atarlo a un árbol, por segunda vez ese día, el limpiador desanuda el cordón de la bolsa de tela en la que guarda el arma.

Se queda mirando el hermoso objeto un rato antes de enroscar el silenciador. Sostiene la pistola entre las dos manos como una consagración del acto que el arma está a punto de cometer.

Miau. La gatita ya no tendrá que sufrir más.

Capítulo 2

Llevan más de una hora metidos en un coche frío esperando alguna señal de que la casa esté vacía. El coche está aparcado en el desvío que conduce al río. Oculto tras un granero. Ellos, sin embargo, pueden ver a los que entran y salen de la casa. Primero se fue la mujer, con el niño en el asiento de atrás, y ahora también se marcha el hombre.

No es la primera vez que están allí vigilando. Cada vez que regresan a la ciudad sin haber actuado, Svala respira aliviada, a pesar de que la dejan bastante lejos de Gasskas y tiene que ir andando a casa. A casa de su Mamá Märta. A casa de su desaparecida Mamá Märta en la calle Tjädervägen, adonde se ha mudado su abuela para cuidar de ella.

No tiene queja de la abuela. Hace cosas que las madres no hacen. Cocina, recoge y llena el apartamento con charla. Es rutina. Mamá Märta desaparece a veces y regresa al cabo de unos días sin decir dónde ha estado, pero en esta ocasión es diferente. Ha pasado casi un mes desde que se colgó el bolso en el hombro, besó a Svala en la cabeza y dijo «voy a comprar tabaco, ahora vuelvo».

Svala le ha pedido a su abuela que no toque nada en la habitación de su madre. No quiere que limpie ni que recoja la ropa sucia mientras está en el colegio. Esa habitación es el único lugar intacto. Cuando se tumba encima de la colcha con el estam- pado de rayas de cebra, Mamá Märta aparece de nuevo, sentada en la silla de su escritorio fingiendo que corrige sus deberes. Y le acaricia el pelo y dice:

«Cuando me paguen vamos a hacer algo divertido».

Hacer algo divertido puede ser ir a la feria de Jokkmokk y comprar calcetines muy coloridos y chucherías.

Hacer algo divertido la mayoría de las veces significa cenar una pizza en Buongiorno. Tienen un pizzero importado de Nápoles. Mamá Märta está convencida de que es de Siria.

«No importa —dice Svala—, yo voy a pedir una vegetariana.»

El queso está muy caliente. Quema el paladar. Svala se toma otra Coca-Cola. Mamá Märta, otra copa de vino. El mejor momento de su madre es después de la primera copa y unos tragos de la segunda. Bromea sobre la gente a su alrededor. Habla de cosas que ocurrieron hace mucho tiem- po. Cuenta la historia del viejo lapón que entra en un restaurante y pide perdiz, mete el dedo en el culo de la perdiz y afirma poder determinar dón- de han matado al animal; quizá Arvidsjaur. No se acuerda muy bien. Pero cuando Svala inter- viene para completar la historia, Mamá Märta se enfada. Entrecierra los ojos más de lo normal al agarrarle la mano y se la aprieta fuerte: «Tú también eres sami. No una maldita lapona. Que no se te olvide. Debes estar orgullosa de tus orígenes».

¿Qué orígenes? Una madre desaparecida, un padre muerto. Una abuela con angina de pecho. No tiene hermanos ni otros familiares cercanos. Al menos, ninguno que quiera saber nada de ella.

—Excepto Lisbeth —dice la abuela.

—¿Y quién es Lisbeth?

—Lisbeth Salander. La hermanastra de tu padre.

—Nunca me han hablado de ella.

—Tu madre no quiere saber nada de la familia de Niedermann —explica la abuela—. Lógico.

—¿Por qué? —pregunta Svala, pero no reci- be ninguna buena respuesta.

—Aquello ocurrió hace mucho tiempo, no es nada de lo que haya que hablar ahora —dice la abuela dando la conversación por zanjada, y en su lugar le coge la mano y le pasa el dedo por las líneas de la palma—. Vas a tener una vida larga —constata—. Tres niños, al menos. En algún momento hay una ruptura. Después, todo volverá a ir bien.

«Tres niños al menos.» ¿Traer otras Svalas* al mundo? No mientras ella tenga algo que decir al respecto. Pero esa ruptura... Svala intuye que ya está aquí. El otoño se ha inflamado. Quiere pintar las llamas. Un ojo puede percibir diez millones de matices. Quiere plasmarlos todos como si fueran pinceladas alrededor de una hoja.

* Svala, además de ser un nombre propio, significa «golondrina» en sueco. (N. de los t.)

No sabe cómo se llaman los tipos de los asientos delanteros. Pero sospecha quién está detrás de todo: Pederpadrastro. Su inútil padrastro. Jamás lo llamaría padre o papá.

A pesar de que lleva más de un año sin vivir con ellas, acecha como un hambriento lucio entre los juncos. Sobre todo, últimamente, después de la desaparición de Mamá Märta.

La mujer de los servicios sociales ha dicho que es mejor que Svala sea consciente de que puede haber muerto.

—¿De qué? —pregunta Svala.

—Tu madre, como sabes, tenía algunos problemas.

—Mi madre no ha desaparecido voluntaria- mente.

—A veces no se sabe todo sobre los padres.

—A lo mejor tú no.

La puerta delantera se cierra de un portazo y se abre la de atrás. Tiene compañía.

—¿Tienes miedo? —pregunta el hombre.

—No —responde Svala.

—¿Te duele? —quiere saber mientras le re- tuerce el brazo.

—No —repite ella.

El hombre se sienta más cerca de Svala, le rodea la espalda con el brazo y la acerca a él de un tirón.

—Una pena que no tengamos mucho tiempo, algo me dice que se te da bien un poco de todo. Algo flaca, quizá —comenta al tiempo que le aprieta el hombro—, pero eres una monada. —Con la otra mano le agarra el mentón y le gira la cara hacia él. Ella trata de evitar su mirada por todos los me- dios—. Ya sabes lo que te pasará si fracasas —le advierte pasándose el dedo índice por el cuello. Ella contiene la respiración para librarse del mal aliento. Como todos los repugnantes amigos de Peder, apesta a una mezcla de dientes sucios, amoníaco y tabaco.

El corazón le late con fuerza, siente la boca pe- gajosa y los labios le escuecen por la sequedad del invierno. Puede que esté indefensa, pero tiene dos ventajas. La segunda mejor es que no siente dolor. Pueden pegarle o quemarle todo lo que quieran. Romperle un brazo o una pierna y ni se inmuta. Ni siquiera un amago de estrangularla le resulta desagradable.

Su mayor ventaja no puede explicarla, es algo que simplemente está ahí. Como que ella sabe la respuesta antes de que se haya formulado la pre- gunta.

«No te han dado ojos para ver —dice Mamá Märta—. Te los han dado porque ves.»

No todos los días en Buongiorno han sido de pedir dos refrescos. Ha luchado igual de duro por los trozos de pizza que aquella chica lapona alta que muestran en las ferias.

Ven a ver, Christina ya mide 2,18 y sigue creciendo. Ven a ver, gana a Svala en el cubo de Rubik y te llevas mil coronas.

Svala nunca pierde, pero su mejor espectáculo gira en torno a una cosa completamente diferente. La pizzería no se parece a una de esas típicas pizzerías con puertas abovedadas y paredes estucadas y el zumbido de las neveras con refrescos. La decoración de Buongiorno tiene el mundo de los mafiosos americanos como tema. Retratos enmarcados de Al Capone, Johnny Torrio, Lucky Luciano, Joe Masseria y otros gánsteres cuelgan en las paredes, al igual que fotografías de películas, ropa y viejas armas con los cañones taponados. En un rincón hay una caja fuerte, pero en lugar de usarse para guardar dinero o diamantes contie- ne platos y cubiertos.

Es a Pederpadrastro al que se le ocurre la idea. Lo único que le ha regalado a Svala en su vida es precisamente una caja fuerte. No es grande, pero pesa mucho. Sobre todo, está cerrada.

—No sé lo que contiene —dice—, pero si consigues descifrar el código puedes quedarte con lo que haya dentro.

Tiene diez años y sabe que él está mintiendo, pero aun así no puede evitar intentarlo. Algo pasa con sus dedos y con su cerebro. Los números cen- tellean como bolas en una tómbola. Es así como ella lo ve. O como lo vive. Le lleva un par de intentos organizar la información. A su lado, Pederpadrastro espera moviendo el pie impaciente. Cuando siente que ha dado con el código, se vuelve hacia él y dice «no, no me sale. No sé cómo se hace».

Ahora puede pasar cualquier cosa. Quizá se enfade y empiece a gritarle de todo, que sería lo habitual. Quizá le pegue. Últimamente ocurre menos. O puede salir dando un portazo tan fuerte que la lámpara del recibidor choque con el techo. Permanece quieta escuchando. Una vez que está segura de que él ha salido del apartamento, entreabre la puerta de la caja fuerte.

Contiene dinero. Más dinero de lo que ha visto en toda su vida. Pero mientras está allí sentada contando los billetes de repente se lo encuentra a su lado.

A estas alturas ha comprendido que la violen- cia física no tiene efecto en Svala. No le duele lo suficiente. Le duele mucho más a su Mamá Märta.

—Como comprenderás, tengo que castigarte —dice—. No sirve de nada taparse los oídos.

La divertida idea para la caja fuerte de la pizzería se le ocurre a él un par de años más tarde.

Los clientes eligen un código y Svala lo descifra. A veces él le da unas monedas. O puede embolsarse una propina que los avaros ojos de Peder no ven. El dinero lo guarda dentro del mono de desgreñado pelaje que tiene en su cama. Deshace la costura, saca un poco de gomaespuma y luego vuelve a coserlo.