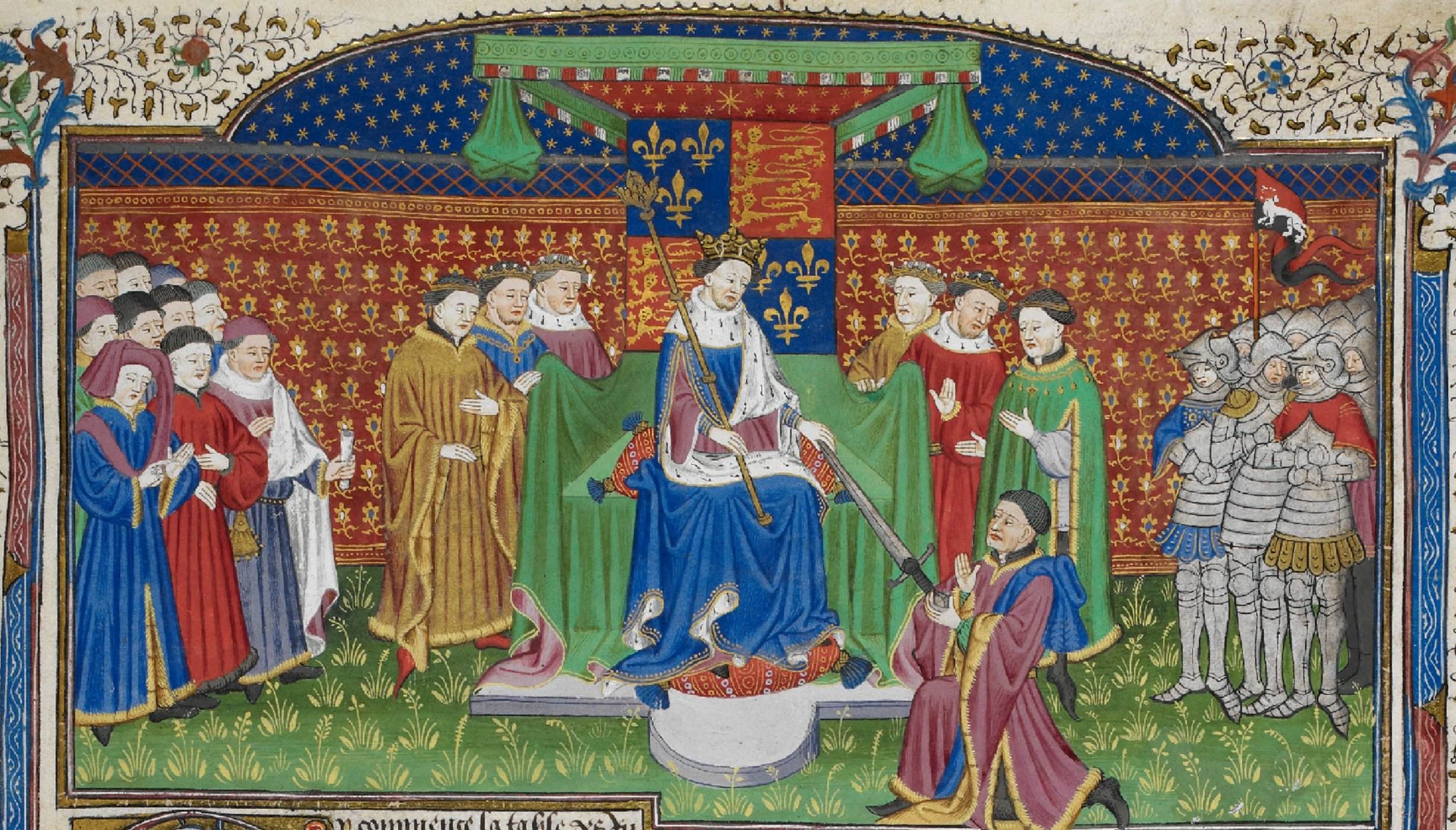

Burdeos (capital del ducado inglés de Aquitania), 23 de octubre de 1452. Hace 571 años. El capitán John Talbot, al frente del ejército inglés del rey Enrique VI, entraba en la ciudad. Poco antes, cuando los habitantes de Burdeos habían tenido noticia del desembarque inglés, habían expulsado al ejército francés que ocupaba la capital aquitana. Las fuentes de la época revelan que Talbot y sus tropas fueron recibidos como salvadores. Pero seis meses después (17 de abril de 1453) se libraba la decisiva Batalla de Castilhon de Dordonha (a 50 km al este de Burdeos), que se saldaría con una victoria francesa y que pondría fin a la Guerra de los Cien Años (1337-1453) y marcaría el inicio del fin de la presencia inglesa en el continente. Aquitania, que durante tres siglos había defendido su vinculación con Inglaterra, quedaba vencida y arruinada.

El origen remoto de la palabra "gabacho"

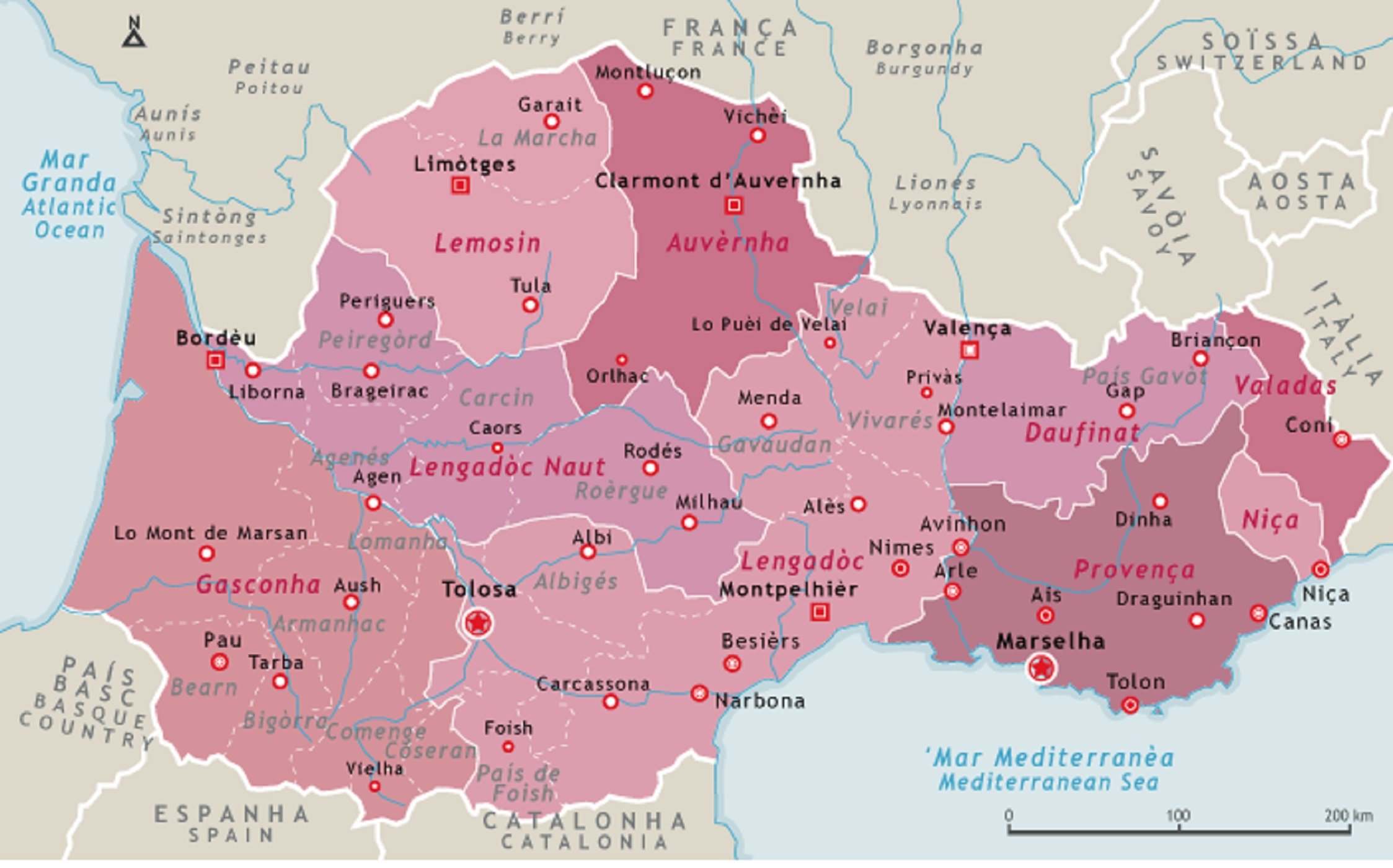

Desde la alta edad media (siglos V y VI), el arco atlántico del golfo de Gascuña era el hogar de tres naciones históricas. En el tercio norte, entre Finisterre y el estuario del Loira, los bretones, que hablaban gaélico bretón (una lengua céltica) y galón (una lengua románica del tronco de oíl). En el tercio sur, entre los valles de los ríos Garona y Adur, los aquitanos, de habla gascona (un dialecto del occitano con una notable influencia de la lengua vasca). Y en el tercio central, entre el Garona y el Loira, los saintongeses y los poitevinos, que hablaban una lengua que se considera una de las raíces del actual idioma francés. Para los aquitanos (de lengua de oc), los saintongeses y los poitevinos (de lengua de oíl) eran la gente del país de "Gavai" (los extranjeros). Durante los siglos centrales y finales de la edad media (IX a XV), la palabra "gavai" evolucionó a "gavatx" o "gavatxo".

Los "gabachos" en Aquitania

Burdeos, capital política y económica de Aquitania, siempre había albergado cierta presencia de "gabachos" en las calles y plazas de la ciudad. Pero tras la batalla de Castilhon (1452) y de la forzosa y definitiva incorporación de Aquitania a la corona francesa (1475), se produjo cierta alteración de la composición sociológica del país. La fase final de aquella larga guerra se había saldado con el abandono y la ruina de varias comarcas aquitanas, y la nobleza latifundista local promovió la importación de mano de obra forastera para recuperar el rendimiento de sus propiedades. El caso más espectacular sería el de la comarca de Montsegur (a 70 km al este de Burdeos), que vivió una suplantación total de su población. Convertida en un islote "langue de oïl" en plena campiña gascona, sería bautizada como la "Pequeña Gavatxeria".

La expansión de la palabra "gavatxo"

A partir de la conquista francesa de Aquitania (finales del siglo XV), la palabra "gavatxo" hizo fortuna por todos los dominios de los Valois de París. Pero no siempre con el mismo significado. En Aquitania, la palabra "gavatxo" se siguió aplicando a los vecinos del norte que hablaban una lengua distinta. Pero, en cambio, en la parte mediterránea de Occitania, en el Languedoc y la Provenza, la palabra "gavatxo" se utilizó para identificar a aquellos emigrantes que hablaban la misma lengua del país, pero que lo hacían en los dialectos de las zonas interiores y montañosas (Auvernia, Guiena, Delfinat). En el caso languedociano y provenzal, la palabra "gavatx", a diferencia del caso aquitano, no se asoció a una naturaleza extranjera, sino a una categoría social: en aquel contexto histórico y geográfico (siglos XV y XVI), los montañeses occitanos eran gente rústica y mísera.

La entrada de la palabra "gavatxo" en Catalunya

Siempre se ha contado que la palabra "gavatxo" entra en Catalunya durante la etapa napoleónica (1808-1814), y se utiliza para identificar, de forma genérica, a todos los franceses (civiles y militares) que forman parte de la nueva administración del régimen bonapartista. Pero eso no es cierto. La palabra "gavatxo" ya está presente en Catalunya a mediados de siglo XVI, coincidiendo con la primera fase de la emigración occitana al Principado (1550-1600). Las fuentes de la época revelan que esta primera ola migratoria estaba formada por jornaleros de las zonas montañosas de Occitania, los mismos que en la costa languedociana y provenzal eran nombrados "gavatxos". Por lo tanto, la palabra entra por contacto con el Languedoc, aunque, poco después, todos los emigrantes originarios del reino de Francia (languedocianos y provenzales incluidos) acabarán identificados como "gavatxos".

La generalización de la palabra "gavatxo"

La entrada masiva de occitanos en Catalunya durante el periodo 1550-1640 (que duplicaron la población y cuadruplicaron la producción del país), popularizó la palabra "gavatxo" y su significado (en el sentido más amplio) por todo el país. "Gavatxos" eran los montañeses de Auvernia, pero, también —paradójicamente— lo eran los aquitanos del valle del Garona o los languedocianos de la costa. Y aún más, a partir de la alianza catalanofrancesa y de la Guerra de Separación (1640-1652/59), la palabra "gavatxo" sería aplicada a todos los franceses, sin distinción de lengua ni de condición social. En las fuentes catalanas de los siglos XVII (ocupación francesa de 1681-1697), XVIII (ocupación borbónica a partir de 1707-1714) y XIX (incorporación de Catalunya al Primer Imperio francés, 1808-1814), es habitual el uso de la palabra "gavatxo" referida a los franceses en general.

De Catalunya a la península Ibérica

La palabra "gavatxo" trascendería los límites de Catalunya y, durante el siglo XVIII, se expandiría por todos los dominios de la España borbónica. Pero el vínculo que asociaba la condición de "gabacho" con la de borracho, y que se nos ha explicado equivocadamente, no sería de raíz catalana. Para poner dos ejemplos, diremos que el apelativo Pepe Botella para referirse al rey José I Bonaparte no surgió entre las clases mercantiles de Barcelona, sino que fue creado por la aristocracia cortesana y rentista de Madrid. Y que la cita "ya pagará el francés el vino que se bebió" no nació a las bodegas de aguardiente de Reus, sino que tenía un origen popular andaluz. Y, no obstante, nadie ha podido probar que el rey José I tuviera más afición por el alcohol que su predecesor Fernando VII, ni que los militares franceses fueran más borrachos que los militares españoles.