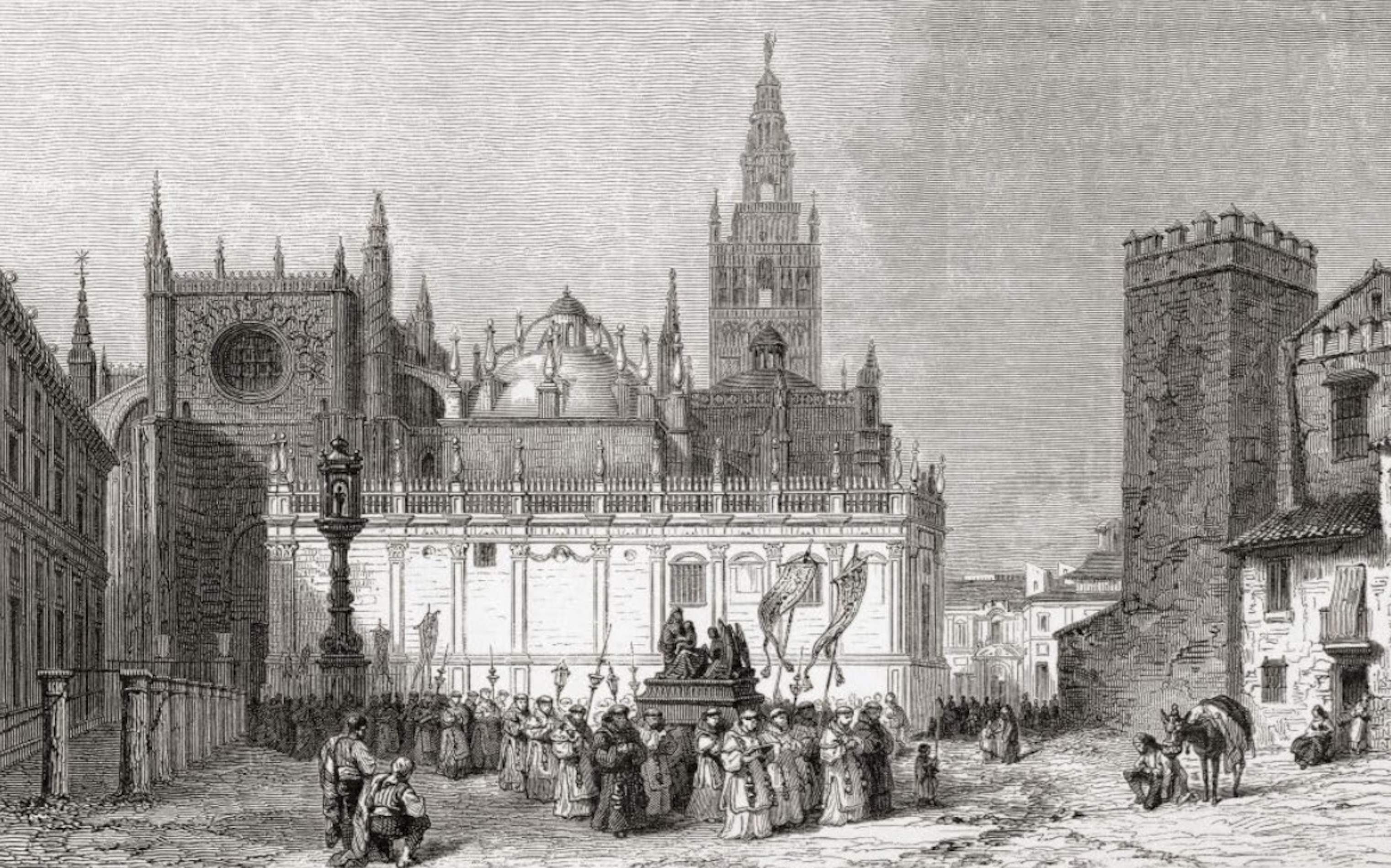

Sevilla (Corona castellano-leonesa, monarquía hispánica), en algún momento del año 1502. El comerciante judeoconverso valenciano Pere Sanxís se establecía en Sevilla y abría casa de negocios en la calle Abades, en el extremo norte de la collación (barrio) de Santa Cruz —el antiguo barrio judío. Aquel “desembarco” era una operación de gran envergadura. Sanxís era el cofundador y copropietario del Banc de València (con el comerciante genovés, y también judeoconverso, Francesco Palombaro, Palomar en la documentación castellana) y era el sobrino y socio comercial del banquero judeoconverso valenciano Gabriel Sanxís, tesorero de la Corona catalanoaragonesa en el Regne de València y albacea del testamento del difunto Lluís de Santàngel, el banquero valenciano, también de origen judeoconverso, que había sido el principal financiador del primer viaje colombino (1492-1493).

¿Por qué Sanxís se establece en Sevilla?

Cuando Pere Sanxís pone los pies en Sevilla ya era un comerciante muy rico. Su fortuna procedía de la negociación de letras (lo que modernamente se conoce como descuento comercial y crédito documentado) entre productores de lana castellanos, aragoneses y sicilianos, y manufactureros textiles catalanes y valencianos. Pero Sanxís se traslada a Sevilla porque ha puesto el foco sobre uno de los productos de lujo más rentables del momento: el azúcar, llamado el oro dulce, que se produce en las plantaciones de caña de Canarias y de La Española, y que, vía Sevilla, se distribuye por toda Europa. En Sevilla, el comerciante Sanxís se integra en una potente red de negocio, que la investigación historiográfica describe como un coto cerrado en manos del “partido fernandino —del rey Fernando el Católico— judeoconverso, que opera desde su base mediterránea de Valencia”.

El desplazamiento de la colonia catalana hacia la antigua judería de Sevilla

En la anterior entrega —véase "¿Quiénes eran los comerciantes catalanes que hicieron fortuna en Sevilla? (II)"—, explicábamos que, inicialmente (1480-1520), la colonia catalana se había establecido en el extremo oeste de la collación de Santa María (junto a la Puerta de Triana —que comunicaba la ciudad intramuros con el puerto— y de los astilleros). Y explicábamos, también, que hacia 1520 esta comunidad se bifurca: una parte que progresivamente se trasladaría al Nuevo Mundo y otra que, definitivamente (al menos hasta las crisis de la década de 1550-59), se radicaría en la ciudad y se desplazaría hacia las collaciones de Santa María la Blanca y de la Santa Cruz (la trama urbana del antiguo call de Sevilla). Pero, en cambio, los Sanxís se adelantarían y, quince años antes del inicio de este proceso, ya se establecerían —directamente— en un extremo del antiguo call.

Los Morell y los Vendrell, vecinos del antiguo call

Durante el siglo XIV, la judería de Sevilla escaló a la tercera posición del ránking de barrios judíos peninsulares —detrás de los de Barcelona y València— en volumen demográfico, peso económico y producción cultural. Pero, primero, los pogromos de 1391 y, después, el decreto de expulsión de 1492 lo arruinaron. La sinagoga principal fue confiscada por la Iglesia, adaptada al culto cristiano y reconvertida en el templo parroquial de Santa María la Blanca. Y la nueva comunidad judeoconversa abandonó su solar tradicional y se dispersó. Sin embargo, algo debió quedar suspendido en la atmósfera porque detrás de la operación pionera de los Sanxís (1502) se produciría un silencioso movimiento de compra de casas de la antigua judería, que pasarían a manos de linajes de comerciantes judeoconversos catalanes y valencianos como —por ejemplo— los Morell o los Vendrell.

El trágico final de Pere Sanxís

En 1509, la Corona acusó a Pere Sanxís de “saca ilegal de moneda-oro” (el equivalente actual al delito de evasión de capitales) a través del Banc de València. Aquella acusación, probablemente promovida por la Inquisición, tuvo un efecto devastador para los Sanxís, que a causa de su condición judeoconversa se verían en una situación de absoluta desamparo. La investigación historiográfica revela que sus negocios entraron en una crisis irreversible, en buena parte causada por el descrédito de la investigación y el juicio, y que arrastraría a sus socios comerciales, los armadores catalanes Riberol, que transportaban azúcar de La Hispaniola y de Canarias hasta Sevilla. La sentencia le fue desfavorable y la justicia hispánica ordenaría su encarcelamiento y el embargo de todos sus bienes (tres casas en Sevilla y una finca en la isla del León, en Cádiz)

La crisis de 1557

La investigación historiográfica no pone especial énfasis en esta persecución y, en cambio, sitúa el principio del fin en el “siglo de oro sevillano”, en el año 1557. Durante aquel año se sumaron dos fenómenos que ponían freno a una dinámica ascendente que remontaba a un siglo largo de existencia y que anunciaban una larga crisis de final incierto. La cancillería del rey Felipe II declaraba la monarquía hispánica en bancarrota. Era la primera vez desde que Carlos de Gante —el heredero de los Reyes Católicos— había articulado el gigante hispánico, y esta medida tuvo un efecto devastador entre la comunidad mercantil de la ciudad, del todo volcada al negocio colonial. Aquel mismo año, también se declaró un fenómeno pestilente, como no se recordaba desde los rebrotes de la Peste Negra (siglos XIV y XV), y que fue especialmente mortífero en los barrios portuarios.

Los comerciantes judeoconversos catalanes y la comunidad protestante de Sevilla

Pero no se puede desestimar la existencia de un fenómeno oculto que explicaría el desarrollo de aquella crisis. Poco antes, en algún momento de la década de 1540-49, se había producido la formación de una comunidad clandestina luterana que predicaba —secretamente— desde el monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo —en las afueras de Sevilla. La investigación historiográfica ve ahí un más que probable origen judeoconverso, de ideología apocalíptica y de carácter mesiánico y profético. Con la profesión del culto luterano buscaban la conciliación entre la vieja y perseguida confesión mosaica, abandonada por sus antepasados (1492) pero que continuaba latente en su tradición, y la nueva, oficial y rampante confesión de Estado cristiana, en la cual habían sido educadas las dos o tres primeras generaciones del mundo judeoconverso (siglo XVI).

La caída del conventículo protestante

Esta tercera razón, poco documentada y mal estudiada, podría ser una causa añadida a la crisis que pone fin al emporio sevillano. El 11 de noviembre de 1557, el mismo año de la crisis financiera y del episodio pestilente, caía el conventículo luterano clandestino de San Isidoro del Campo. Aquel día, en el Postigo del Aceite (entre los astilleros y la catedral), un grupo de oficiales de la Inquisición detenían, registraban y apresaban al impresor Julián Hernández, popularmente conocido como Julianillo, con una carga de libros prohibidos por la Inquisición y destinados a la comunidad “herética” de San Isidoro del Campo. La caída de Julianillo, probablemente a causa de una delación, provocaría la caída de todo el conventículo: los monjes jerónimos que oficiaban las misas luteranas y su feligresía (las élites mercantiles de la ciudad).

La desaparición de la comunidad judeoconversa catalana

Aquella detención provocaría un despliegue represivo impresionante (persecuciones, huidas por la noche, detenciones, reclusiones, torturas, muertes por malos tratos, juicios y sentencias de muerte) que acabaría con la súbita desaparición de la clandestina pero activa comunidad luterana de Sevilla y, sorprendentemente, con la publicación del primer decreto que prohibía el uso de la lengua catalana. ¿Qué pasó exactamente en Sevilla durante aquellos tenebrosos días? ¿Qué papel tenían los monjes jerónimos en la difusión del luteranismo? ¿Hacia dónde huyeron los supervivientes de aquella masacre? Y, sobre todo, ¿qué relación había entre la desarticulación de la comunidad luterana clandestina más importante de la península Ibérica (de probable origen judeoconverso catalán) y la publicación del primer decreto que prohibiría la lengua catalana?