Los hechos de 1714 nos aportan una larga nómina de nombres relevantes. Los de los dirigentes que lideraron la sociedad catalana de la época. Los más conocidos son Vilana-Perlas, Feliu de la Penya o Tomàs i Costa, en la etapa de la revuelta. I Casanova, Desvalls o Villarroel en la de la resistencia. Pero detrás de estos nombres –de estos prohombres– había un contingente formidable de hombres y de mujeres cuyo nombre ha quedado en el olvido. La injusticia de la historia. Personas anónimas sin cuya existencia –y su participación– no habría sido posible vivir –y escribir– aquel capítulo primordial de nuestra historia. La que forjaron miles de personas en aquellos días decisivos. El hito que marca un antes y un después en la historia nacional de Catalunya. Los catalanes anónimos de 1714.

La población de 1700

A principios de la centuria de 1700 Catalunya era un país que se acercaba a los 500.000 habitantes. Poco más o menos la misma población que tenían Noruega, Dinamarca o Finlandia. La mitad de la población que albergaban Escocia o Suiza. Y la tercera parte de la que censaban Holanda, Bélgica o Portugal. Para tener una idea más concreta de lo que ello representaba diremos que en aquellos mismos días Francia tenía veinte millones de habitantes. Inglaterra y Austria albergaban, respectivamente, siete millones de pobladores. Y los dominios peninsulares de la monarquía hispánica (sin contar Catalunya) sumaban cinco millones de súbditos. Eran las cuatro potencias europeas. Francia e Inglaterra se disputaban el liderazgo continental. Austria, motor del conglomerado germánico, despuntaba. Y las Españas estaban en franco retroceso.

Cervera, en una pintura del año 1700

Catalunya era un país rural. Como lo era toda Europa. Y agrario. Y eso explica el porqué –a diferencia de lo que sucede actualmente- las comarcas del interior del país eran las más densamente pobladas. Los estudios demográficos de la época revelan que la población estaba concentrada en las llanuras de Lleida, Manresa y Vic; y en las tierras altas del Pirineo. Pero también revelan que se había iniciado un cambio de tendencia. Lo que apuntaba al dibujo de la distribución actual de la población. En aquellos días Catalunya había iniciado una mercantilización de la economía y de la sociedad que gravitaba sobre los futuros centros industriales del país. Barcelona, con inversiones privadas de su poderosa clase mercantil local, había recuperado el puerto. Y había abierto líneas regulares con el Atlántico norte. Y Reus, Mataró y Sabadell habían multiplicado sus destilerías y sus obradores textiles.

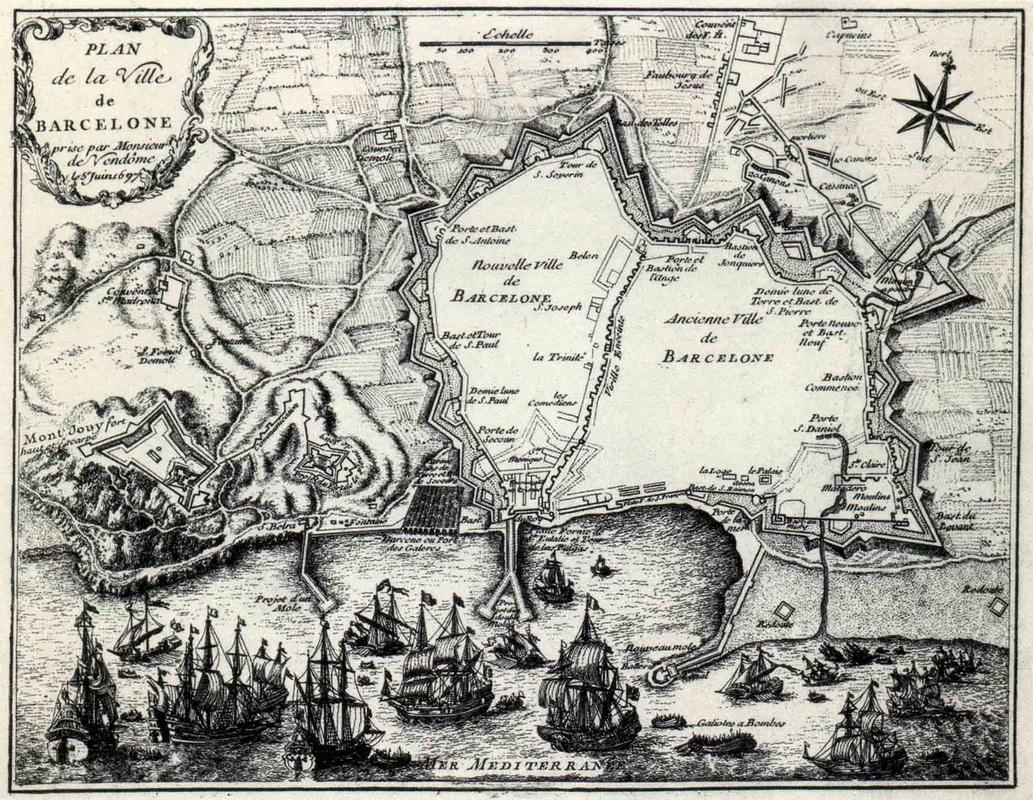

Barcelona tenía 35.000 habitantes. Como Copenhague o Estocolmo. O como Marsella o Róterdam. Era la capital indiscutible de Catalunya. También demográfica. Sólo Girona, Lleida y Tortosa –situadas sobre la cifra de los 7.000 habitantes- le hacían sombra, y contrapesaban –desde los extremos del territorio- el protagonismo del Cap i Casal. En cambio a nivel peninsular Barcelona ocupaba un discreto sexto lugar; detrás de Lisboa, Madrid y Sevilla, que superaban sobradamente los cien mil habitantes; y València y Granada que se acercaban. A nivel continental la posición de Barcelona todavía era más modesta. París, Londres y Estambul lideraban el ranking con setecientos mil habitantes. Veinte veces la población de Barcelona. Y detrás había un paquete importante de ciudades situadas sobre los trescientos mil, entre las que destacaban Roma y Nápoles.

Los campesinos

La tierra estaba muy repartida. La victoria de los Remences de 1486 –una auténtica revolución agraria- consagró la vieja aspiración agraria que reivindicaba "la tierra para el que la trabaja", con las lógicas limitaciones de la época. Los campesinos ricos eran los descendientes de los que habían liderado la revuelta. Y sus casas se organizaban siguiendo el modelo de familia extensa, de tradición antiquísima. Las fuentes nos revelan que –bajo el mismo techo- vivían los dueños y los jornaleros -con sus respectivas familias-, y los criados –generalmente niños y niñas huérfanos o abandonados. En cambio, en un estrato inferior, prosperaba un grupo muy numeroso formado por familias nucleares –el campesino y su familia- que trabajaban parcelas –en propiedad o en alquiler- más reducidas pero muy rentables. Todos juntos representaban el 60% de la población.

Los fabricantes

Las ciudades crecían. En Catalunya –y en toda Europa- se había iniciado un proceso de emigración rural hacia los centros urbanos. Los obradores de Barcelona y las destilerías de Reus tenían una fuerte demanda que se dirigía a los mercados ingleses y holandeses. Los grandes talleres se organizaban siguiendo el modelo de los campesinos ricos. Dueños y jornaleros vivían juntos. Obviamente en espacios diferenciados. En cambio los casados vivían en habitaciones realquiladas con derecho de cocina. El barrio de la Ribera –de Barcelona- era un hormiguero de viviendas multifamiliares. También en este sector había un estrato inferior formado por una potente red de pequeños obradores que prosperaban a la sombra de los grandes talleres. Estaban ocupados por familias nucleares –el fabricante y su prole- que disponían la vivienda al lado del taller. En conjunto representaban el 30% de la población.

Tarragona, en un dibujo del año 1700

Las clases pasivas

Los historiadores refieren a las clases pasivas el grupo formado por la aristocracia militar y el clericato. Los despojos residuales de la época feudal. Después de la revolución de los Remences abandonaron el medio rural. Y se urbanizaron. Sus ingresos procedían de las rentas -que quería decir del alquiler- de las propiedades que conservaban. Urbanas y agrarias. También, en algunos lugares del país, conservaban ciertos privilegios medievales de la época que se había privatizado la justicia y la seguridad pública. Y los cobraban. Aunque la amenaza de la media luna había desaparecido de hacía centenares de años. Y que la defensa del pillaje de los bandoleros; o de los crímenes de los ejércitos español y francés; iba a cargo del bolsillo de las corporaciones municipales. Representaban aproximadamente el 10% de la población del país.

La economía

Catalunya vivía una etapa expansiva que se había iniciado después de la revolución de los Remences. El reparto de la tierra –doscientos años antes- había propiciado un escenario favorable a la progresión económica. Y demográfica. Los excedentes agrarios habían impulsado los mercados locales. Y de rebote la fabricación urbana. Los elementos clásicos que preceden una revolución industrial. Sin embargo, el paisaje que dibujaba aquella sociedad estaba lejos de ser idílico. La mercantilización provocó –inicialmente- una ruptura de la sociedad. Una grieta que había ensanchado la distancia entre ricos y pobres. El equivalente a las clases medias de la época –el pequeño campesinado y los pequeños fabricantes- eran muy dependientes de las estrategias comerciales de los grandes fabricantes –los mercaderes- que eran a su vez la élite dirigente del país. Pero el objetivo estaba marcado. Y socialmente consensuado. Catalunya, la Holanda del Mediterráneo.

La Casa de la Villa de Madrid, en una imagen del siglo XVIII

En cambio en Castilla las cosas eran muy diferentes. La derrota –doscientos años antes- de las clases populares en las revueltas de los Irmandiños a Galicia y de los Comuneros en Castilla y en Andalucía, marcaron decisivamente el futuro de aquellas sociedades. A principios de 1700, las clases populares –el campesinado y el artesanado- no tenían ningún protagonismo político. El poder estaba exclusivamente en manos de la aristocracia latifundista. Ni económico. Las finanzas estaban en manos de los banqueros alemanes y el comercio exterior estaba en manos de los holandeses, los franceses y los ingleses. Andalucía, que al principio de la centuria de 1500 había sido la región más rica de Europa, se desangraba –arruinada- en un mar de conflictos que enfrentaba a la aristocracia latifundista y los jornaleros sin tierra.

La llegada del Borbón al trono de las Españas –el año 1701- se interpretó de maneras diferentes. En Castilla, las oligarquías dominantes y las clases populares cautivas lo vieron como una oportunidad de reforma. Sangre nueva. Pero cada uno a su manera. Los poderosos se convencieron de que se beneficiarían del prestigio de Francia en el contexto internacional. Y las clases populares quisieron ver una oportunidad de regeneración. El tiempo –y no demasiado- los desengañaría. Francia, madrastra de las Españas. En cambio en Catalunya, los Borbones ya eran la representación –personificada e iconográfica- de los contravalores políticos más repulsivos: autoritarios, absolutistas, centralistas, despóticos y sanguinarios. Y la amenaza más desgarradora a la pujanza económica catalana. Argumentos que explican –sobradamente- la voluntad unitaria de la sociedad catalana –ricos y pobres, dueños y jornaleros, campesinos y menestrales, nobles y clérigos- en aquellos días decisivos.