Un chaval del barrio (Tenement Kid) es la autobiografía de Bobby Gillespie, referente indiscutible del rock británico independiente de finales de los ochenta y los noventa como frontman de Primal Scream, quienes con su álbum Screamadelica de 1991 —para muchos uno de los mejores de todos los tiempos— redefinieron las claves del rock de fin de siglo con su espíritu abiertamente hedonista, en consonancia con la escena rave de clubs británica y las drogas de diseño como el éxtasis, por entonces en su máximo apogeo. Nacido en el seno de una familia de clase trabajadora y militante de Glasgow en el verano de 1961, Gillespie creció en el conflictivo barrio de Springburn poco antes de que fuera desmantelado. A los dieciséis años abandonó la escuela y empezó a trabajar como aprendiz de litógrafo, y cuando descubrió a los Clash y a los Sex Pistols fue imbuido por el rock y el punk, que para el joven significaron una visión iconoclasta de la rebelión de clases y lo conminaron a forjarse como artista. Hizo sus pinitos con Altered Images —a quienes acompañó como roadie de teloneros de Siouxsie & The Banshees—, tocó los teclados en la primera formación de The Wake y la batería con los Jesus and Mary Chain durante la época del esencial Psychocandy, para luego liderar su propio grupo: Primal Scream.

Estructurado en cuatro bloques, Un chaval del barrio está construido como un redoble de batería in crescendo que estalla en la última parte, con la llegada del Segundo Verano del Amor a finales de los ochenta y el advenimiento de la cultura de club y el acid house, espíritu del que se contagió Primal Scream para forjar uno de los álbumes más influyentes de los noventa y punta de lanza del prestigioso sello Creation Records de Alan McGee. A modo de colofón, el libro relata la desenfrenada gira de verano de 1991 que precedió al lanzamiento de Screamadelica. Un chaval del barrio, clásico moderno de la literatura rock que mañana sale al mercado en castellano con traducción de Ibon Errazkin (un icono del indie estatal, miembro de formaciones tan relevantes como Aventuras de Kirlian, Le Mans o Single) gracias a Contra Editorial; es un libro lleno de gozo, asombro, pasión e ira de un apóstol del rock que contribuyó a reformular de forma radical el futuro del sonido de la música popular británica. Publicado treinta años después de este hito de la historia de la música, Gillespie cuenta los avatares de una década que arruinó Margaret Thatcher y salvó el acid house. Una figura esencial de la música del siglo XX que nos avanza en exclusiva y de su propia voz un (lisérgico) capítulo de su autobiografía.

Aquel verano del 84

Aquel verano del 84, los Reid, Douglas, yo y unos cuantos más decidimos comernos un tripi juntos. Fuimos a East Kilbride, donde había un lugar llamado la Fábrica del Ácido al que solían ir ellos a meterse tripis. Era un solar posindustrial abandonado. Los Mary Chain se colaban en esa fábrica abandonada y allí dentro ponían música y hacían fotos. Era un lugar posapocalíptico que parecía sacado de El último hombre vivo, aquella peli en la que salía Charlton Heston; un sitio muy guay. Jim, William, Douglas, Beattie y yo quedamos en la fábrica un sábado por la tarde de mediados de julio; el día 12, para ser exactos. Vinieron también un par de colegas: Paul Harte y un amigo suyo de Castlemilk al que llamábamos Big Paul (y que después formó los Submarines, que nos telonearon en Splash One al año siguiente). Paul Harte era muy amigo mío; solíamos quedar en su piso y escuchábamos «Sensoria» y The Crackdown de Cabaret Voltaire, cosas de Psychic TV y veíamos recopilaciones en VHS de vídeos de Doublevision y Ralph Records. Era fan de la onda post-punk industrial, de los Pistols y de PiL. Ese día los dos Pauls no tomaron nada, tan solo Beattie, yo y los tres Mary Chain. Recuerdo que unos días antes hablé por teléfono con McGee y le hablé de nuestra cita psicodélica. «Los Scream y los Mary Chain hemos quedado este sábado para comernos un tripi», le dije. McGee dijo: "Todas esas mentes juntas. Va a ser legendario".

El viaje empezó con buen pie y hubo una conexión profunda entre nosotros y los Mary Chain. Habían llevado un radiocasete en el que ponían cintas que habían preparado especialmente para el viaje. Recuerdo estar oyendo «I Wanna Be Your Dog» y ver a Jim aporreando un tubo metálico que había arrancado de un muro de hormigón; era un sonido fantástico. Ojalá tuviera ese momento grabado en cinta, aunque lo llevo grabado en mi memoria visual: un cruce de Neubauten y los yoruba, violencia primitiva mezclada con un rito industrial. El sol nos daba de lleno. Me senté en el suelo, que estaba al rojo vivo. Sonaba «Caveman» de los Cramps. Arranqué un par de ramas de un árbol y con ellas me puse a marcar el ritmo de ese clásico modernista de rock and roll primitivo. Me pareció que empezaba a retroceder en el tiempo y viajaba marcha atrás a lo largo de millones de años de «desarrollo de la civilización», para regresar a mi auténtico estado primitivo hasta convertirme en el cavernícola de la canción. Cada golpe que daba con mis baquetas de madera de árbol reverberaba con un sonido entre azul y violeta, y las imágenes se convertían en ruido. No solo veía los colores sino que también los oía; el ácido que nos habíamos metido era muy, muy potente. Mi visión exterior e interior iban perfectamente sincronizadas con el ritmo de la canción. Me sentía Dios.

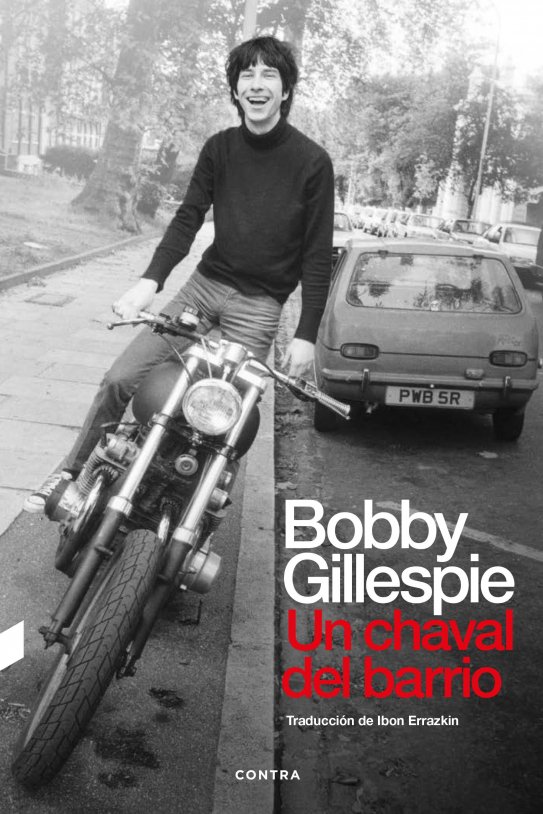

Bobby Gillespie, el hombre que llevó el rock a la pista de baile. Foto: Efe

Pero esta ilusión divina se desvaneció, y empecé a ver millones de langostas por todas partes. Allá donde mirara, la textura entre verdosa y parda de la hierba se había transformado en langostas. Estábamos en las afueras de East Kilbride, en plena campiña escocesa; la Fábrica del Ácido estaba rodeada de prados con granjas y un bosque. A nuestro alrededor había hierba verde por todas partes, y algo en mi cerebro trastornado, paranoico y derretido por el ácido me dijo que si me subía al tronco de un árbol o a una piedra estaría a salvo de las langostas. Decidí no moverme de allí, porque lo único que veía por todas partes era hierba convertida en langostas, y llevaba semejante ciego que era incapaz de hablar. Estaba atrapado en un infierno privado de mi propia invención.

Jim y William, entretanto, se habían perdido por ahí. Más tarde supe que William también tuvo un mal viaje y se acojonó mucho porque creyó que se le estaban metiendo arañas por los ojos para llegar a su cerebro. Su largo flequillo rizado le caía sobre la frente, y él se convenció de que eran arañas decididas a comerse su cerebro. Como una auténtica peli de terror. Los dos Pauls, que no iban de tripi, nos decían: «Venga, vámonos del bosque». Yo decía: «Ni de coña, paso de moverme». Ninguno de ellos veía lo que yo veía. Años después escribí una letra titulada «Burning Wheel» en la que describo la psicosis paranoica autoinfligida durante años de experimentación química. Ese fue el comienzo de todo aquello.

Después del viaje me contaron que, en medio de mis alucinaciones, me quité toda la ropa y me subí encima de Douglas Hart. Él no sabía qué hacer para zafarse de mí; estaba tan aterrado en pleno viaje que se quedó tumbado en el suelo. Después me dijo que según pasaba el tiempo y yo seguía tendido encima de él, en aquel bosque, empezó a pensar que se estaba convirtiendo en un trozo de cartón, más fino a cada minuto que pasaba, y que tenía un cadáver desnudo tumbado sobre él. «¡Bobby! ¡Bobby! ¡Bobby! Por favor, quítate de encima», me decía muy nervioso. Me contó también que mientras estábamos flipando en mitad del bosque oyó que alguien disparaba contra los árboles y vio a un vándalo del vecindario apuntando con una escopeta de aire comprimido en nuestra dirección. Doug se acercó a ese bárbaro armado y le explicó que yo iba de tripi, que estaba teniendo un viaje muy potente y que por favor no apuntara en nuestra dirección. Por suerte, el Hombre del Rifle atendió a las súplicas de Douglas.

En estos dos episodios me quedé casi totalmente en blanco, que es algo que me pasó bastante veces en posteriores aventuras con las drogas y el alcohol. Tampoco tengo el menor recuerdo de correr desnudo hacia una carretera comarcal para atacar a los coches que pasaban, como al parecer ocurrió. Cuando llegué a casa esa noche y me miré al espejo tenía la cara y el pelo sucios y enmarañados, cubiertos de la porquería y la suciedad del terreno seco y duro del campo. Me había pasado el día rodando desnudo por el mugriento suelo de aquel jodido bosque. Mis amigos me contaron que tuvieron que ayudarme a vestirme.

Contra Editorial publica Un chaval de barrio, la autobiografia de Bobby Gillespie. Foto: EFE

Cuando nos empezó a bajar el tripi y yo fui recuperando parte mis sentidos racionales, salimos del bosque y echamos a andar hacia el centro de East Kilbride para que Jim, los dos Pauls y yo pudiéramos coger el autobús de regreso a Glasgow y a la cordura de la civilización. Subimos por las interminables cuestas que rodean East Kilbride bajo un sol cegador e implacable. Yo sudaba a mares. Pero la pesadilla aún no había terminado. Según nos acercábamos al barrio vi unos edificios. Como mucho tendrían cinco pisos de altura, y mientras subía esa puta colina interminable, resoplando y jadeando y sudando en el día más caluroso de lo que iba de año, los veía expandirse y contraerse al ritmo de mi respiración. Cuando yo inhalaba, los edificios se encogían hacia dentro; cuando expulsaba aire, se expandían hacia fuera… No paraba de pensar que los tejados de aquellos bloques iban a reventar de un momento a otro y que íbamos a volar por los aires. Y cuando los tejados salieran despedidos, mi cráneo también saldría despedido y mi cerebro saldría volando, igual que los habitantes de aquellas casas junto con sus muebles y sus pertenencias. El corazón me latía a toda velocidad en pleno pánico existencial, enviando un eco (¡BOOM! ¡BOOM! ¡BOOM!) a mi cerebro mientras ascendía la colina en dirección a mi Gólgota personal. Me sentía sucio y culpable y me decía a mí mismo que me lo merecía, que yo era el único responsable de mis pecados psicodélicos y había sido un gilipollas al tontear con esa sustancia tan demoníaca. Era el veneno del mismísimo diablo. Solo un viajero muy experimentado podía navegar por aguas psicotrópicas tan traicioneras y por las rutas inexploradas del cerebro y el alma a las que te lleva un viaje de ácido. Me avergonzaba reconocer que era un aficionado, un dominguero que se había estrellado contras las rocas, y ahora iba a tener la suficiente lucidez para ser testigo, en muy pocos minutos, del auténtico precio de mi estupidez. El sonido de un ritmo marcial empezó a rebotar contra mi maltrecha cabeza. Qué coño es eso, pensé. Me detuve y me di la vuelta.

A través de la cálida neblina del atardecer, con la vista trastornada por el ácido, distinguí una banda de gaiteros y tamborileros de Orange que subían por la misma carretera por la que avanzábamos aquel grupo de renegados psicodélicos. Juro que la banda de gaiteros y miembros de esa fraternidad se transformó en una gigantesca babosa naranja que iba dejando a su paso un rastro grasiento de baba anaranjada. Habían salido de East Kilbride por la mañana y habían desfilado por todo Glasgow entonando sus triunfales himnos protestantes de batalla, todos ellos instrumentales y con acompañamiento de flauta, acordeón y tambores. Yo me sabía la letra de todas esas canciones; había crecido con ellas. El 12 de julio de cada año, la Orden de Orange se reunía en Palermo Street para conmemorar la victoria del «rey Billy» sobre los ejércitos del rey católico James en la batalla del Boyne de 1690. Era imposible rehuir esa fecha; la veías pintada con espray por las paredes de todo Glasgow, en cazadoras vaqueras y en los pupitres del colegio, y había descerebrados que incluso se la tatuaban en el brazo en un estilo básico y rudo «de presidiario». En mi inocente infancia vi muchas veces al director de la banda lanzar al aire el bastón de mando, rematado con un pesado, imponente y reluciente cabezal de plata. El bastón iba cubierto de cintas rojas, blancas y azules; yo me hice mi propia versión con un viejo palo de escoba pintado de plata y adornado con espumillón. En mi calle todos los chicos lo hacían, y competíamos por ver quién lanzaba el bastón más alto y conseguía atraparlo sin que cayera al suelo. A mí se me daba muy bien. Copiábamos el gesto que hacía el director para mover el bastón de un lado a otro, por encima de la cabeza y alrededor del cuello, antes de lanzarlo de nuevo por los aires entre ovaciones de los miembros del desfile y los seguidores de la fraternidad.

Un chaval de barrio, un viaje alucinante a la vida de Bobby Gillespie, líder de Primal Scream. Foto: EFE

Las bandas de gaiteros y sus directores eran puro glamur para un crío de siete años como yo, totalmente ignorante del fanatismo sectario que representaba la marcha de Orange. Para nosotros esa banda era como los soldados medievales o napoleónicos de las pelis de aventuras; solo les faltaban armaduras y caballos. A esas horas de la tarde, la banda de Orange y sus seguidores llevaban ya muchas horas dándole al frasco de lo lindo. Cuando los líderes de la fraternidad terminaban de pronunciar sus discursos en el Glasgow Green, los seguidores del desfile y los miembros de la banda se cogían una cogorza monumental antes de emprender el largo camino de vuelta a dondequiera que vivieran, en Glasgow o Lanarkshire.

Mientras la gran babosa naranja avanzaba a nuestro lado a paso de burro, mis ojos examinaron las caras rollizas y sudorosas de los gaiteros; todos ellos tenían la piel enrojecida de haber estado todo el día al sol sin crema protectora. El ácido exageraba el efecto de sus caras quemadas, y aquellas facciones propias de Hiroshima parecían derretirse bajo el calor del verano. Yo no tenía ningún motivo para temer a los hombres y mujeres de Orange, ya que no representaba una amenaza para ellos; me limitaba a contemplar su ascensión final de regreso a casa. Ellos ni se fijaron en mí, en Beattie o en los dos Pauls. Habían tenido un día muy largo y nosotros también. Mientras los veía desfilar, pensé que me lo tenía merecido. Con esto quedaba completa mi crucifixión psíquica.