“No lo echo de menos”, dice Albert Elfa (Mont-ros, 1957), cuando le pregunto si extraña la adrenalina de ser corresponsal. Nacido en la Vall Fosca y criado en el barrio de Horta de Barcelona, durante décadas ha sido el responsable de contarnos algunos de los hechos más relevantes de la historia contemporánea: la invasión de Gaza, el ascenso de Barack Obama, la muerte del dictador Augusto Pinochet, el huracán Katrina, las Primaveras Árabes... Experiencias al frente de corresponsalías tan codiciadas como las de Washington, Jerusalem o Brussel·les que ahora rememora en Oh, la humanitat! (Folch & Folch, 2025).

En realidad, todas las experiencias relatadas en un libro que nos descubre a un gran narrador no son más que un telón de fondo para que afloren las emociones. Porque Oh, la humanitat! es, básicamente, un catálogo de sentimientos y sensaciones, emociones y efectos, de todos aquellos sentidos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria como periodista en primera línea de los hechos, siempre intentando dar voz a quienes, normalmente —y desgraciadamente—, quedan silenciados. “Mucha gente que ha leído el libro se ha quedado con las experiencias más duras en Gaza o con el Katrina. En esos momentos, es cierto, la adrenalina te ayuda a sobrevivir, a sentir que te late el corazón. Y también a saberte periodista, a ser consciente de que estás allí para denunciar los hechos que estás viendo, siendo la voz que se lo cuenta a la audiencia. Eso, es cierto, te da un subidón total de adrenalina. Una de las consecuencias es que pierdes el miedo, pero el miedo también es necesario muchas veces, para frenarte, para hacerte pensar... Ahora la adrenalina la tengo de otra manera, con otras cosas. Sigo colaborando con medios y estoy en Irídia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans. Allí también hay mucha adrenalina, pero es distinta: no me juego la vida, ni me encuentro con George Clooney en una habitación de hotel.”

¿Terminado el libro, sigues creyendo en la humanidad?

Creo más. Lo que pasa es que los ejemplos que tenemos más a mano, más cerca —como es Gaza—, y la respuesta de la humanidad —más que de la humanidad, de la política que gobierna a la humanidad— hace que no creamos mucho en esta humanidad. Quizá la humanidad sí sea buena, pero los políticos que gobiernan no lo son. Están permitiendo una catástrofe, un genocidio, un asesinato masivo de gente que estamos viendo en directo. Pero no se descubre nada nuevo: simplemente es seguir lo que ya anunciaron las autoridades israelíes, su ministro de Defensa, diciendo que exterminaban al pueblo palestino o lo expulsaban; por tanto, era la crónica de un asesinato anunciado. En este sentido, es duro creer en esta humanidad.

Quizá la humanidad sí sea buena, pero los políticos que gobiernan no lo son. Están permitiendo una catástrofe, un genocidio, un asesinato masivo de gente que estamos viendo en directo

Ryszard Kapuściński decía que los cínicos no sirven para este oficio.

Creo que todos los periodistas lo somos un poco, de cínicos. Entre otras cosas, el cinismo nos permite —sobre todo a quienes nos hemos dedicado o se dedican a cubrir acontecimientos duros— seguir viviendo y seguir ejerciendo el periodismo. Es como una protección que nos autoconcedemos para observar las cosas desde una perspectiva que nos permite flotar y surfear un poco por encima del dolor ajeno.

¿Cuándo empezaste a redactar tus experiencias como corresponsal?

En el libro hay 10 capítulos, que se identifican con 10 emociones. Pero hay un undécimo y último capítulo en el que reflexiono sobre el hecho de caminar, que no es una emoción. Y en ese capítulo hay un subcapítulo referido a una situación muy dura que viví: venía de pasear por la playa y, cruzando la Ronda del Litoral por uno de los puentes, me encontré con una chica de unos 18 años, de habla inglesa, que estaba al otro lado del puente, dispuesta a saltar, a suicidarse. La gente iba pasando, asustada ante una situación así. Y yo, quizá porque he vivido situaciones muy duras a lo largo de mi vida, me paré y empecé a hablar con ella. Le decía cosas, pero no me contestaba; solo repetía: “Leave me alone, leave me alone, I wanna die, I wanna die.” No le preguntaba el porqué, ni le cuestionaba nada, solo le decía que era muy joven y que lo que le había pasado, y por lo que estaba a punto de tomar esa decisión tan terrible, seguro que había sido muy duro, pero que ella era muy joven y que a lo largo de la vida habría muchas situaciones felices y llenas de amor, que no harían olvidar esa, pero que cuando la superase, en el balance seguro que ganarían los buenos momentos. Y mientras hablaba, conseguí llamar al 112. Finalmente, logré que pasara al lado seguro del puente, llegaron los del 112 y se la llevaron. Llegué a casa en estado de shock. Era muy duro lo que acababa de vivir. No podía dejar de imaginar qué habría pasado si hubiera saltado: la chica habría muerto seguro y yo habría quedado hundido por no haber sabido convencerla. Al verme tan afectado, mi compañera me sugirió que escribiera todo lo que había vivido. Necesitaba vomitarlo en algún lugar. Primero lo hice en Twitter, y tuve más de 500.000 visitas y miles de respuestas. A raíz de eso pensé en todas las otras historias que me han pasado a lo largo de mi vida profesional y que también podría contar. Narrar cómo las vivencias me han afectado personalmente, generándome emociones que desconocía de mí mismo.

¿Ha sido terapéutico para ti escribir todas las vivencias que has ido acumulando a lo largo de tu trayectoria como corresponsal?

Sobre todo, me lo he pasado muy bien haciéndolo. Lo mejor de hacer un libro es mientras lo escribes. Después viene toda la promoción, que te sobrepasa un poco, pero, siendo periodista, lo entiendes, porque has estado al otro lado muchísimas veces. De hecho, yo siempre he estado ahí, en el otro lado. Pero sí, en muchas cosas ha sido terapéutico. Incluso me han venido a la cabeza situaciones que no recordaba y, al recordarlas, vas entendiendo algunas reacciones personales relacionadas con los hechos. Sí que lo ha sido, terapéutico.

Oh, la humanitat!, básicamente, es un libro de emociones vinculadas a todas las vivencias que han marcado tu trayectoria profesional y personal.

Las vivencias son excusas para explicar las emociones o para hacer reflexiones sobre el periodismo y sobre el estatus del corresponsal. Evidentemente, hablo mucho de cuando hacía de corresponsal, pero también de mi etapa como director de documentales.

Un corresponsal tiene que dejar su huella, tiene que dejar su opinión. Un periodista no es objetivo

Cuando tocas esta faceta, las historias son impactantes.

Son los hechos que me ocurrieron. Algunos son muy duros, pero también los hay divertidos. No todo son guerras y sufrimiento. También me lo he pasado muy bien haciendo mi trabajo. Por ejemplo, me he descubierto mitómano. He podido conocer estrellas de Hollywood y mantener con ellas una muy buena relación. Como con Penélope Cruz o con Susan Sarandon, una actriz muy militante con la causa palestina. Con ella seguimos escribiéndonos. Es una de las mujeres más valientes que hay en Hollywood en estos momentos. Pero, desgraciadamente, lo que más huella te deja es aquello que sufres junto a quienes están sufriendo. Si alguna vez he tenido algún éxito profesional, ha sido gracias a que me he implicado muchísimo, porque creo que un corresponsal no puede limitarse a explicar el qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Un corresponsal tiene que dejar su huella, tiene que dejar su opinión. Un periodista no es objetivo.

¿No?

Es absolutamente subjetivo. Desde el momento en que te eligen para ir a cubrir determinadas situaciones, significa que esa empresa confía en ti, en que lo harás bien. Y si te conocen, saben que enfocarás las noticias desde un punto de vista. El mío ha sido siempre el de dar voz a las personas menos favorecidas de este mundo, a quienes sufren y, sobre todo, cuestionar el poder, siempre.

Aun con esta subjetividad, leyéndote, muchas veces da la sensación de que has tenido que reprimir muchas emociones.

Tienes que reprimirte, pero yo me he reprimido poco. Y como no me decían nada, decía lo que pensaba sobre las cosas. A veces, eso sí, tienes que ser muy formal.

¿Por ejemplo?

Recuerdo que fui a cubrir la muerte de Pinochet en Santiago de Chile. Fui tres veces desde Washington, casi seguidas, en 10 o 15 días, porque no acababa de morirse nunca.

Finalmente, murió.

Se murió justo cuando llegaba a Washington del segundo viaje, y tuve que volver al día siguiente. De joven, aquí en Cataluña, cuando el golpe de Estado contra Salvador Allende, salí a la calle a protestar contra la dictadura de Augusto Pinochet. Era algo que llevaba muy dentro, porque de alguna manera era como luchar contra la dictadura franquista. Y de repente estaba en Santiago de Chile, con el dictador muerto. Transmitiéndolo en directo, con el ataúd del dictador abierto detrás, tuve que ser absolutamente correcto, evidentemente. Allí sí que me limité a decir el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Pero, una vez terminada la conexión, di rienda suelta a mis sentimientos y me fui a las manifestaciones que recorrían Santiago a disfrutar del momento.

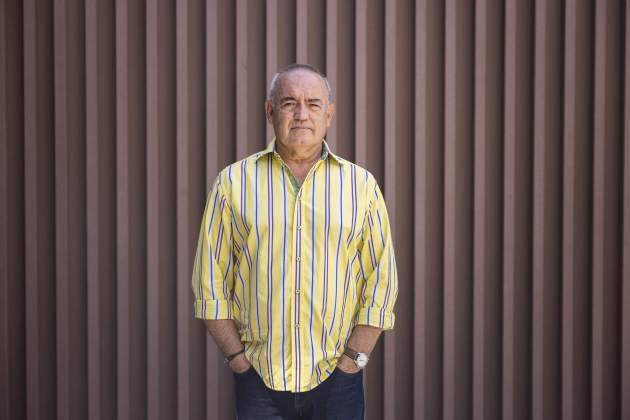

Entrevistamos al periodista Albert Elfa / Foto: Montse Giralt

En Bruselas eres la voz de los organismos. En cambio, tanto en Washington como en Oriente Próximo, aunque obviamente había cosas que me obligaban a cubrir, yo marcaba mi agenda

Has estado al frente de las que, muy probablemente, son las tres corresponsalías más ansiadas y deseadas por cualquier periodista con pulsión por explicar el mundo: Washington, Jerusalem y Bruselas, aunque esta última fue la más breve y la que está menos representada en el libro.

Es el lugar que menos me gustó. Es un sitio trascendental, absolutamente importante para la información. Lo que se decide allí afecta directamente al día a día de la gente. Lo que pasa es que los organismos que tienes que cubrir son tantos y tan exhaustivos enviando comunicados, que no te da tiempo a digerirlos, y la sensación que te queda es que no eres mucho más que un altavoz del régimen. En una misma mañana puede llegarte un comunicado del Banco Central Europeo que bajan los tipos de interés, o que los suben. Otro de la Comisión Europea. Otro del Tribunal Penal de la Unión Europea de Luxemburgo. Otro del Parlamento Europeo. Y el medio para el que trabajas quiere informar de todo. Yo cumplía con mi trabajo, pero no me quedaba satisfecho. Me faltaba el factor humano, la interpretación, la crítica, el análisis. Y faltaba la voz del pueblo. En Bruselas eres la voz de los organismos. En cambio, tanto en Washington como en Oriente Próximo, aunque obviamente había cosas que me obligaban a cubrir, yo marcaba mi agenda.

Desde hace unos años parece que constantemente suceden hechos históricos. Y vaya, los que has tenido que contarnos tú…

Muchísimos. Empezando por el ascenso de Barack Obama, al que estuve siguiendo durante dos años por todos los Estados Unidos. Al principio teníamos un contacto muy directo con él: compartíamos moteles y desayunos, pero cuando empezó a hacerse ultra famoso, el FBI puso una barrera y ya no pudimos acercarnos.

Fue un fenómeno pop extrapolado a la política. Vivimos un breve momento de euforia en que creímos que el mundo sería mejor gracias a él.

Recuerdo que en TV3 solo querían que hiciera Obama, Obama y más Obama. Alguna vez decía: “Voy a hacer a Hillary Clinton”, cuando se disputaba la candidatura demócrata, y a ellos les costaba aceptar alguna información sobre ella. Recuerdo el discurso del Yes We Can en New Hampshire. Todos los que estábamos allí informando dejamos de ser periodistas. Como profesional es un error, pero el momento era tan cálido, era tan intensamente emocionante, que te unías a toda la muchedumbre que estaba allí coreando Yes We Can y te olvidabas de tomar notas. Eras uno más.

También nos informaste del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans. De hecho, fuiste uno de los pocos periodistas extranjeros que pudo acceder a la ciudad.

Me fui allí el primer día. Durante quince días tuve que dormir en el coche, comer nueces, que era lo único que tenía, y luchar por la gasolina. Unas situaciones muy extremas, pero que a la vez me permitieron transmitir a nuestra audiencia el dolor que sentía la población negra de Nueva Orleans, totalmente abandonada por la administración de George Bush. Recuerdo una vez, en un directo con Carles Francino, que me preguntó si había visto al presidente Bush en su primera visita a Luisiana. No pude contenerme y le dije que sí, que había visto una caravana de coches a toda velocidad levantando polvo y que el presidente Bush iba dentro de uno de esos coches. No caí en la trampa de querer ser políticamente correcto.

Entrevistamos al periodista Albert Elfa / Foto: Montse Giralt

Recuerdo el discurso de Barack Obama del Yes We Can en New Hampshire. Todos los que estábamos allí informando dejamos de ser periodistas. Como profesional es un error, pero el momento era tan cálido, era tan intensamente emocionante, que te unías a toda la muchedumbre que estaba allí coreando Yes We Can y te olvidabas de tomar notas. Eras uno más

Estando en Oriente Próximo, también cubriste las Primaveras Árabes.

Si hablamos de Egipto, aquello fue… una estafa total.

¿Por qué?

Porque el ejército, desde el principio, se puso del lado de los revolucionarios, cosa que nos sorprendió a todos. Lo que pasaba era que el régimen de Hosni Mubarak estaba cayendo, y lo iba a sustituir su hijo (Gamal). Mubarak así lo tenía previsto. Pero su hijo no era militar, sino un empresario con mucho poder dentro del Partido Nacional Democrático. El ejército era quien poseía toda la industria, todo el turismo, toda la agricultura del valle del Nilo. Tenían miedo de que eso se acabara. Su plan pasaba por apoyar la revolución y luego convocar elecciones. Lo que no habían calculado es que las ganarían los Hermanos Musulmanes, como ocurrió. Su respuesta fue provocar un golpe de estado, acusando a los Hermanos Musulmanes de estar implementando la sharía, marginando a las mujeres. Y, aunque todo eso era cierto, era la excusa para justificar el golpe de estado. Desde entonces, en vez de Hosni Mubarak, está Abdelfatah al-Sisi.

De todas las vivencias que aparecen en el libro, Egipto ha sido el único momento en que realmente sufrí por tu vida.

Incluso más que en las guerras, porque aquí fue una turba de unas 300 personas persiguiéndome. Creyeron que era un agente del Mossad. De hecho, quizá por mi aspecto, no ha sido esa la única vez que alguien ha pensado que era un agente secreto israelí. El hecho es que me seguían 300 personas llenas de ira, y era imposible pararse a hablar con ellos. En ningún momento se pararon a pensar o analizar si de verdad era del Mossad, antes de darme una paliza y lincharme entre todos hasta matarme. No, la turba va unida y con un solo objetivo que, además, es visceral: matar a esa persona. En situaciones así descubres instintos de supervivencia que desconocías.

Siendo corresponsal de una televisión nacional “pequeña”, me ha sorprendido la capacidad que tuvisteis para ser los primeros en llegar a la noticia o entrar en lugares que parecen inaccesibles: fuisteis los primeros en llegar a Luisiana para cubrir el Katrina, conseguisteis entrar en Guantánamo...

En TV3 siempre nos ha caracterizado el hecho de que, aunque seamos una televisión pequeña, no nos cortamos y aspiramos a todo. Y yo, en Washington, en Jerusalem, en Bruselas, en todas partes, aspiraba a todo. Pedí una entrevista con George Bush, y creo que no me la habrían dado, pero lo intenté. Lo que pasaba es que no tenía relaciones con Zapatero, porque este, nada más entrar, retiró las tropas de Irak. Y Bush no solo cortó toda relación con España, sino que incluso los corresponsales de medios españoles no podíamos ni entrar en la Casa Blanca. Y Obama, después de un año en que fue hiperactivo, se centró en los medios norteamericanos: CNN, NBC, CBS, y los grandes medios internacionales. Lo pedí, pero no fue posible. Fuimos los primeros en la liberación de Ingrid Betancourt en Bogotá. Entramos los primeros en Guantánamo, donde nunca antes había entrado una televisión del Estado. Y sí, los primeros en el Katrina. Y todo por este espíritu: no nos cortamos; lo que queremos hacer, lo intentamos. Y lo que está pasando, lo queremos cubrir, y lo queremos cubrir de primera mano. Y muchas veces lo conseguimos.

Entrevistamos al periodista Albert Elfa / Foto: Montse Giralt

En TV3 no nos cortamos; lo que queremos hacer, lo intentamos. Y lo que está pasando, lo queremos cubrir, y lo queremos cubrir de primera mano. Y muchas veces lo conseguimos

Al principio de la conversación me decías que te habías descubierto mitómano y hay dos momentos que me han dado muchísima envidia. El primero: Lou Reed.

Yo fui al primer concierto de Lou Reed en Barcelona. Debía de ser el año 1975. En aquella época, todavía con Franco vivo, para mí era el contrapunto a toda la Nova Cançó y la reivindicación progresista catalanista de Lluís Llach, Raimon, Pi de la Serra, Ovidi Montllor...

Lo más parecido que teníamos era Pau Riba.

Cierto, aunque a mí me costaba entrar en su mundo, porque era tan diferente, era tan galáctico… Bueno, el galáctico era Sisa, y Sisa me gustaba más. Lou Reed estaba en el otro lado. Era la cara oscura. Era drogadicto. Era gay.

Era el lado salvaje de la vida.

Ocurrió que habían prohibido su canción Heroin. Y durante el concierto tiraron unos panfletos con la letra. Cogí uno, pero no tenía ni idea, entonces, de inglés, y creí que era una canción dedicada a una chica poderosa, una heroína. Por eso no entendía por qué la habían prohibido. Después, cuando compré el disco, descubrí de qué iba realmente. Muchos años después, ya como corresponsal en Estados Unidos, coincidí con Lou Reed en una Semana de Cultura Catalana en la que también participó su mujer, Laurie Anderson, Patti Smith y Mikhail Baryshnikov. De hecho, el evento se celebraba en el Centro de las Artes en Nueva York, impulsado por Baryshnikov. En la comida inaugural nos sentamos todos juntos en una mesa: estos, un redactor del New York Times y yo, que me senté al lado de Lou Reed, no sin tener que darle unos codazos al del New York Times. Hay veces que hacer de periodista también es otra manera de conocerte a ti mismo: pasas por trances y haces cosas para superar la vergüenza, el miedo o lo que sea, que nunca habrías imaginado. Buscando un tema de conversación, le conté la anécdota de Heroin y le hizo mucha gracia. Se la contó a Laurie, y ella se la contó a Patti Smith, y Smith… Todos rieron mucho.

Lou Reed tenía fama de ser el artista más cruel con los periodistas.

Ya lo explico en el libro, pero yo me lo gané con esta anécdota. Estuve una semana con él en su casa, en su laboratorio fotográfico, yendo a comer. Fue supercariñoso. A veces cogido de mi brazo, porque ya estaba enfermo.

Es muy importante que el periodismo, el veraz, con todas las letras en mayúscula, esté presente en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X y en donde sea, porque son los canales que la gente, especialmente los más jóvenes, usan para saber por dónde va el mundo, para denunciar y para conocer

La otra gran anécdota es cuando entras en una habitación de hotel donde están George Clooney y Matt Damon y no los reconoces.

Eso es un poco vergonzoso (ríe). Había quedado en ese mismo hotel para entrevistar a un agente de la CIA y estaba muy agobiado. No podía creer que un agente de la CIA me fuera a explicar el tema de los aviones que transportaban prisioneros hacia Guantánamo, haciendo escala en Palma de Mallorca. No podía creer que quisiera contarlo a TV3 y no a la CNN o Al Jazeera. El agente era Robert Baer, que había escrito un libro autobiográfico titulado See No Evil, en el que se basó la película Syriana. Resulta que tanto George Clooney como Matt Damon estaban en el hotel promocionando la película, igual que Baer, que por eso nos concedía la entrevista. Pero yo, en ese primer momento, no sabía nada de eso. Total, que fui al hotel donde habíamos quedado, y al entrar en la habitación, me encontré con dos tipos sentados junto a un banner de la película, pero ninguno de los dos era Robert Baer. Me senté frente a ellos, esperando que en algún momento apareciera el agente de la CIA. Cuando ya llevábamos cinco minutos, pensé que quizás tenía que sacar algún tema de conversación. Era un día de mucha lluvia en Nueva York y hablamos del tiempo. Y acabado el tema del tiempo, estuvimos hablando de Robert Baer: que si era un tipo muy valiente, que si esto, que si lo otro. Agotado también ese tema, me preguntaron por el cámara. “¿El cámara? Yo estoy esperando a Robert Baer”. Me explicaron que lo habían cambiado de habitación, que estaba en la de al lado. Me acompañaron y fue entonces, cuando me fijé en ellos para darles las gracias, que me di cuenta: “¡Ostras, si son George Clooney y Matt Damon!”

¿De qué sirve el periodismo en el año 2025?

¡Uau, trascendental, esa! En el año 2025, el periodismo todavía sirve de mucho. Es un momento en que hay tantísima información, recibiéndola por mil canales distintos, que la tarea del periodista de verdad es importantísima. Es muy importante que el periodismo, el veraz, con todas las letras en mayúscula, esté presente en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X y en donde sea, porque son los canales que la gente, especialmente los más jóvenes, usan para saber por dónde va el mundo, para denunciar y para conocer. El periodismo debe estar presente en todos estos espacios para corregir todo eso con información contrastada, con información consecuente con los hechos que han pasado, con información que señale y que eduque. Si no, y ya lo estamos viendo, lo harán desde la extrema derecha con sus postulados regresivos.