Belianes (comarca histórica de la Segarra, que actualmente forma parte del Urgell), año 1752. El visitador del Arzobispado de Tarragona alzaba acta de la inspección de los Libros de Cumplimientos Pascuales parroquiales (de obligada redacción desde el Concilio de Trento, 1545-1563) y, dejaba para la posteridad un fiel retrato de aquella comunidad rural; paradigma del mundo agro-ganadero catalán que se afanaba por superar los estragos de la Guerra de Sucesión hispánica (1701-1715) y de la fiscalidad de guerra impuesta a los catalanes por el régimen borbónico (1714-1765) como castigo por su posicionamiento austriacista. El país recuperaba el aparato industrial masacrado durante el conflicto y castigado por el nuevo régimen; y el paisaje social y económico —y el dibujo de las familias— se estaba transformando a marchas forzadas.

La Catalunya de la posguerra de Sucesión

La derrota catalana y la posterior represión borbónica no se manifestó, tan solo, en el desguace del sistema político e institucional del país. También, el dibujo de su sociedad —fruto de una tradición evolucionada que remontaba hasta el siglo XI— se vio alterado notablemente. La masía de extensión media, la explotación agro-ganadera que había dominado el paisaje catalán desde el triunfo de la Revolución redención de finales del siglo XV y que había metido el modelo de la familia extensa, se transformó. El fuerte crecimiento demográfico de la posguerra impulsó una progresiva fragmentación parcelaria en manos de parientes del heredero o antiguos jornaleros: los populares medianeros (nombre que venía de "media parte", la renta que pagaban en concepto de alquiler).

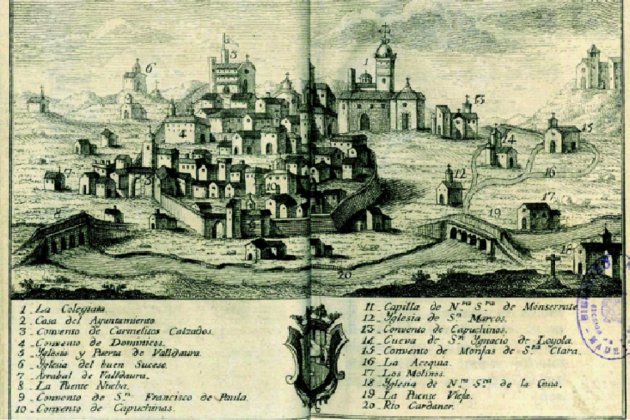

Grabado de Cervera (1700). Fuente Museu de Cervera

Masías pequeñas, familias nucleares

Aquellas nuevas masías surgidas de aquella fragmentación —denominados "torres" en la Catalunya Nueva— conservaron el modelo tradicional catalán de herederos y herederas (uso y transmisión de la explotación), e incluso, metieron más de una generación (el heredero viejo). Sin embargo, a diferencia del modelo de familia extensa, no acogieron gente ajena. Excepto el primogénito y su esposa, el resto de hijos y de hijas tenían que abandonar la casa familiar en el momento en que se casaban. En algunos casos con una dote —que les permitía iniciar una vida nueva con ciertas garantías; y en otros, con las manos en el bolsillo. Incluso, la microhistoria de aquel universo, se llena de hijos e hijas que, cuando se consideraba que habían alcanzado la edad de trabajar (ocho años) eran "colocados" en casas de campo ricas que demandaban mano de obra barata. Se marchaban de casa, tan solo, con los recuerdos y un fardo.

Los obradores, familias nucleares

A pesar de la dura y larga posguerra impuesta por el régimen borbónico; el aparato de fabricación del país se recuperó lentamente, haciendo buena la máxima "el catalán, de las piedras saca pan". Pero el secular sistema gremial de raíz medieval, había entrado en una crisis irreversible. La fabricación se esparcía por todos los pueblos del país; y estalló, definitivamente, un modelo que ya había sacado la nariz antes de la guerra: pequeños obradores rurales del textil, de la herrería o de los alcoholes; regentados por familias nucleares que reproducían el modelo de la masía pequeña. Algunos de estos obradores, acogieron mano de obra infantil que, siguiendo el modelo de familia extensa, quedaba integrada en la familia. Incluso, algunos de estos pequeños aprendices o "minyonetes" acababan casados con algún hijo o hija del propietario del obrador. Pero si no era con el primogénito, en el momento que se casaban tenían que abandonar la casa.

Grabado de Manresa (siglo XVIII). Fuente Biblioteca Digital Hispánica

Los segundones y las segundogénitas

El primer censo después de la ocupación borbónica, elaborado en 1717, le daba a Catalunya una población de 402.531 habitantes. Setenta años más tarde, en 1787, Catalunya censaba a 829.615 habitantes. Aquel espectacular crecimiento demográfico no obedecía a una corriente migratoria externa ni a las pretendidas bondades del régimen borbónico. Las causas, las explicaremos en otro artículo. Pero lo que sí que podemos decir ahora, es que aquel crecimiento transformó el dibujo de aquella sociedad.

Los cabalers y las cabaleres (todos y todas los que no eran primogénitos y, por lo tanto, que tarde o temprano abandonarían la casa familiar) se convirtieron en el grupo mayoritario de la sociedad.

Y en el más dinámico. Las primeras grandes migraciones internas del medio rural hacia las villas y ciudades del país, se producirían durante aquella etapa; y serían protagonizadas por este colectivo.

Los segundones; la mano de obra de las primeras fábricas

A mediados de la centuria de 1700, todavía faltaba un siglo para que se pusieran en funcionamiento los canales de riego que transformarían una parte importante del paisaje agrario catalán y que provocarían un incremento brutal de demanda de mano de obra. Por lo tanto, los segundones y segundonas se dirigieron, en buena parte, hacia los incipientes centros industriales del país: Barcelona, Reus, Mataró, Olot, Manresa, Vilanova. Allí desarrollaron plenamente el modelo de familia nuclear (la pareja y los hijos) que, una vez arraigado y consolidado, acogería —en algunos casos— hasta tres generaciones (abuelos, padres, hijos). Aquellas familias segundonas, tanto las rurales como las urbanas, serían las impulsoras de una segunda explosión demográfica: una relativa mejora de las condiciones sanitarias generales reduciría la mortalidad infantil del 50% del siglo anterior a un 33%.

Grabado de Barcelona (1740). Fuente Cartoteca de Catalunya

¿Qué lengua hablaban las familias catalanas del XVII y del XVIII?

El filólogo nacionalista español Ramón Menéndez Pidal, en uno de sus excesos, llegó a proclamar que Catalunya era una sociedad bilingüe desde el año 1000. Nada más lejos de la realidad. El catalán era la lengua única de la sociedad catalana de los siglos XVII y XVIII. De hecho, lo sería hasta bien entrado el siglo XX. Y a pesar del paisaje de prohibición y persecución, nunca se rompió la cadena de transmisión generacional.

Las fuentes documentales revelan que las familias catalanas de la época nunca perdieron la conciencia que hablaban la lengua propia del país. Y que el castellano era una lengua forastera impuesta por el poder.

Un caso único en Europa de resistencia lingüística en el ámbito familiar y en un contexto general donde otras lenguas perseguidas iniciaban su retroceso, que haría posible la trascendencia del catalán hasta la actualidad.