El mercado de trabajo: hay que hablar mucho más de él

- Josep Reyner

- Barcelona. Miércoles, 29 de octubre de 2025. 05:30

- Tiempo de lectura: 4 minutos

Nos hemos acostumbrado a observar los datos del mercado de trabajo y paro con cierta complacencia, ayudados por la siempre predispuesta clase política dirigente y, ciertamente, por una evolución cuantitativamente positiva si se tiene en cuenta de dónde venimos. Queda ya lejos aquella tasa de paro catalana del 24,4% del 1r trimestre de 2013 (26,9% en España).

Pero esto no debería distraernos de los enormes problemas que arrastra nuestro mercado de trabajo. A estas alturas, España es el estado de la UE con la tasa de paro más alta, con un 10,5% que compara muy mal con el 5,9% de media europea, con Alemania con todos sus problemas (3,7%), o la mayoría de los países del este y centroeuropeos, con tasas que oscilan entre el 3% y el 5%. No es ningún consuelo que Cataluña esté entre 2 y 3 puntos por debajo de la media española (8,2% en la última encuesta de población activa del tercer trimestre de 2025). Particularmente punzantes son los datos del paro juvenil (menores de 25 años) con un 25,4% (20,7% en el caso catalán).

¿Cómo puede ser esto en un estado que está creando 560.000 nuevos puestos de trabajo (90.000 en Cataluña) en los últimos cuatro trimestres?

Hay varias razones que explican la aparente paradoja. Una de ellas es el enorme flujo migratorio que hace que el mercado de trabajo reciba una constante aportación de nuevos trabajadores que el mercado no puede absorber completamente, de forma que la tasa de paro presente una resistencia a bajar. El ejemplo es este mismo último trimestre en el que, según la EPA (encuesta de población activa del INE), se han creado en todo el estado 118.400 nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, el paro ha aumentado en 60.000 personas más, aumentando la tasa en 0,2 puntos. Pero, esta situación que, en principio, y debate migratorio aparte, no es necesariamente mala, no debería esconder los otros grandes problemas estructurales del mercado de trabajo y sobre los que es necesario actuar con mayor eficacia que la mostrada hasta ahora.

Nos hemos acostumbrado a observar los datos del mercado de trabajo y paro con cierta complacencia, pero arrastra enormes problemas

El primero es el desajuste entre oferta y demanda laborales, o entre las necesidades que requieren las empresas e instituciones y los perfiles de quienes quieren acceder al mercado.

Manpower Group, un grupo global de gestión de recursos humanos y talento, elabora anualmente un índice mundial que refleja la valoración que hacen los empresarios sobre la dificultad de encontrar e incorporar los perfiles que necesitan para sus organizaciones. A pesar de una pequeña mejora en el último año, en 2025, en el caso español, se situaba en un 75% viniendo de un 14% en 2015, con un empeoramiento mayor que el de la mayoría de países. Un dato más nuestro: en el caso catalán, según la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) que elabora el INE, Cataluña presenta el 29,6% de las vacantes de difícil cobertura de todo el Estado –dato del 4º trimestre de 2024, y se consideran vacantes de difícil cobertura las que tardan 90 días o más. Si se compara con el porcentaje de ocupación que representa de todo el estado, el 17,6%, la conclusión es obvia.

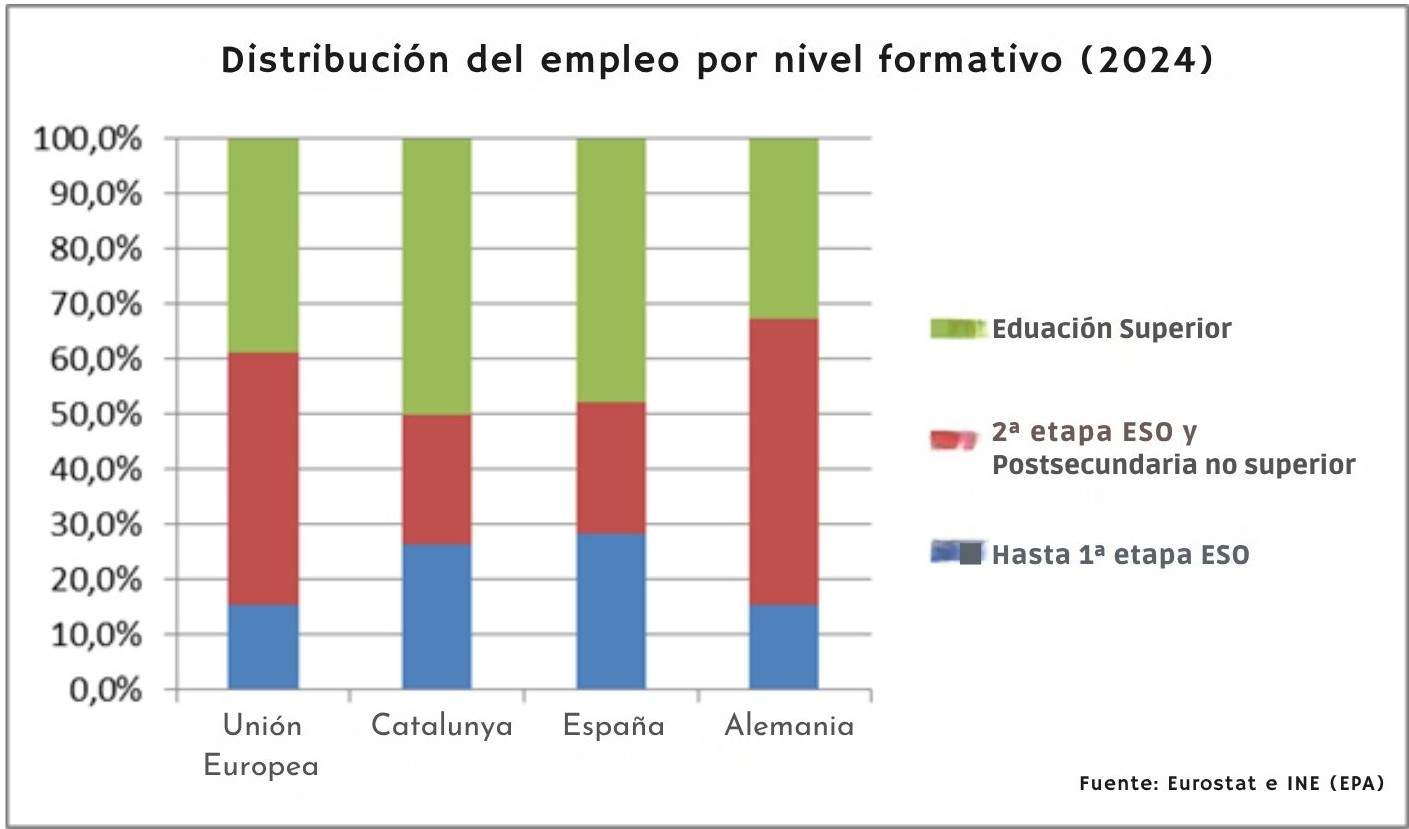

Este desajuste afecta tanto a las posiciones de alto nivel de cualificación como a las intermedias o, incluso, algunas más bajas. Son públicas las dificultades para cubrir puestos de alto nivel formativo relacionados con los estudios STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) como también otras posiciones menos cualificadas (conductores de camiones, camareros...). La falta de candidatos con la cualificación y formación necesarias es la causa que predomina de forma abrumadora, según la misma ETCL antes mencionada, aunque también influyan las condiciones de trabajo u otras. Solo hay que comparar los diferentes perfiles formativos de nuestros ocupados comparados con nuestro entorno cercano:

Se puede constatar claramente que los dos perfiles formativos extremos son muy superiores a los de los países europeos, tanto por la parte inferior (hasta 1ª etapa de la ESO –hasta 3º ESO-) como por la educación superior (FP superior, grados, másteres y doctorados) y, por lo tanto, con una notabilísima falta de perfiles formativos intermedios (bachillerato y ciclos formativos no superiores). Esta característica ya apunta a una enorme falta de técnicos intermedios.

Se necesita una necesaria y mayor coordinación entre empresariado, servicios de empleo y autoridades educativas, y aunque a algunos les suene mal, una cierta planificación a medio plazo de las necesidades acompañada de estímulos positivos para dirigir a nuestros estudiantes a las capacitaciones profesionales y universitarias más necesitadas. Esto, y un mayor esfuerzo empresarial de formación continua de los trabajadores activos. Un ejemplo, muy frustrante por la imprevisión demostrada, lo constituirían los repetidos llamamientos de atención que el Colegio de Médicos de Barcelona ha ido haciendo respecto a la falta actual y futura de facultativos a la que nos enfrentamos, reconocida finalmente por el presidente de la Generalitat aunque se haya olvidado de mencionar que un médico tarda diez años en formarse. Es decir, que el aumento anunciado del 50% de plazas del grado en Medicina hasta 2031, si finalmente llegan, tardaremos más de quince años en notarlo.

Es sabido que la probabilidad de recolocación de un parado disminuye drásticamente a partir del año en la situación de paro

Otra pata del problema son los servicios de empleo, a pesar de los intentos de reforma y mejora que se han llevado a cabo y las mayores dotaciones presupuestarias desde que están los Fondos Next Generation. Según las estadísticas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) solo el 2,0% de las colocaciones se hacen con oferta previa del empresario y Cataluña presenta la proporción más baja con solo un 0,4%, según datos de los últimos doce meses. Y hay que tener en cuenta que, según el INE, solo el 19,8% de los parados acude a la oficina pública de empleo en demanda de puestos de trabajo, básicamente obligados para tener derecho a alguna prestación.

Es sabido que la probabilidad de recolocación de un parado disminuye drásticamente a partir del año en la situación de paro. La proporción de parados que exceden este umbral también podría ser una medida de la eficacia de los servicios de empleo. Concretamente, según Eurostat, la agencia estadística europea, el caso español presenta el segundo peor dato, después de Grecia, en la tasa de paro de larga duración (la que pasa de un año), afectando a un tercio de los parados. Además, esta caída de la probabilidad de encontrar trabajo a partir del año es de un 74,3%, siendo el séptimo peor dato de los 27 estados de la Unión Europea.

Todo lo anterior es solo una muestra de los diferentes problemas pendientes de resolver de nuestro mercado de trabajo. Lo podríamos ampliar a otros como la baja productividad, el elevado absentismo, regulaciones rígidas o desincentivadoras y la excesiva dependencia de sectores de alta temporalidad, bajo valor añadido y salarios bajos. Hay mucha tela que cortar y poco debate público.