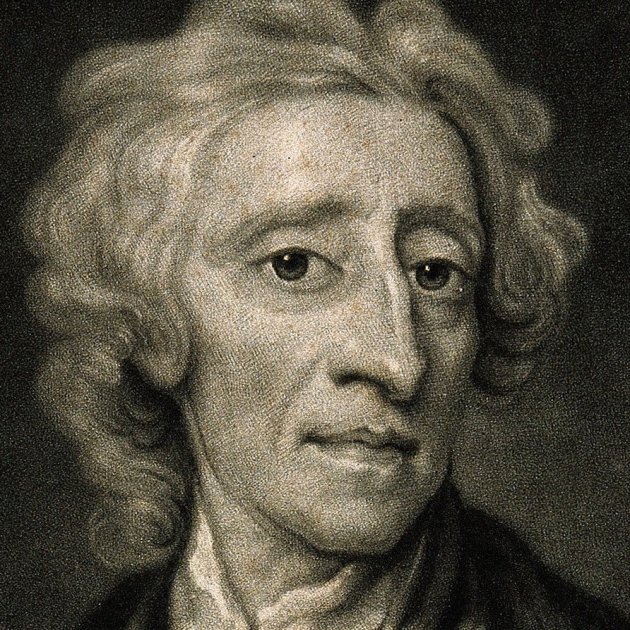

John Locke no necesitó levantar pancartas ni liderar revoluciones para agitarlo todo. Le bastó con poner una idea sobre la mesa que, incluso hoy, sigue incomodando a más de uno: nadie nace con privilegios escritos en piedra. Ni coronas, ni apellidos ilustres, ni tronos blindan a nadie cuando entran en juego las normas comunes. Para Locke, la igualdad no era poesía, era una advertencia.

Y es que este pensador inglés, que vivió en una época dominada por reyes, dejó claro que las leyes no están para aplastar a la gente, sino para protegerla. Cuando una norma deja de servir a las personas y pasa a servir al poder, algo se ha torcido. Locke no hablaba de utopías, hablaba de sentido común, que a veces es lo más revolucionario del mundo.

Nadie nace rey a los ojos de la ley

Locke defendía que todos los individuos llegan al mundo en igualdad de condiciones. Sin títulos, sin ventajas morales, sin derechos extra por cuna. La experiencia, decía, es lo que nos forma. Y eso desmontaba de un plumazo la idea de que algunos estaban destinados a mandar y otros a obedecer sin rechistar.

Para él, las leyes debían aplicarse igual al campesino que al noble. Si no, dejaban de ser leyes para convertirse en herramientas de abuso. Locke no confiaba en el poder absoluto, ni aunque viniera envuelto en discursos solemnes. Prefería reglas claras, límites firmes y ciudadanos despiertos.

El poder con correa, no suelto

Uno de los grandes avisos de Locke fue que el poder necesita control. Sin vigilancia, sin normas claras y sin responsabilidad, cualquier gobierno acaba mirándose demasiado al espejo. Por eso defendía que las leyes deben existir para frenar excesos, no para justificarlos. Su pensamiento fue gasolina para cambios políticos que llegaron después, aunque él no los viera. La idea de que los gobernantes están al servicio de la sociedad, y no al revés, bebe directamente de Locke. Si un poder no respeta a los ciudadanos, pierde legitimidad. Así de simple, así de incómodo.

Locke también insistía en algo que sigue escociendo: la obediencia ciega no es una virtud. Cumplir la ley no significa agachar la cabeza, sino entender por qué existe. Cuando una norma deja de proteger derechos básicos, deja de merecer respeto.

La realidad es que su mensaje no ha caducado. Locke puso palabras a una intuición básica: las leyes deben adaptarse a las personas, no convertirlas en piezas de un engranaje sin voz. Así pues, cada vez que alguien se cree por encima de las normas, conviene recordarlo: la ley no nació para servir al poder, nació para ponerle límites.