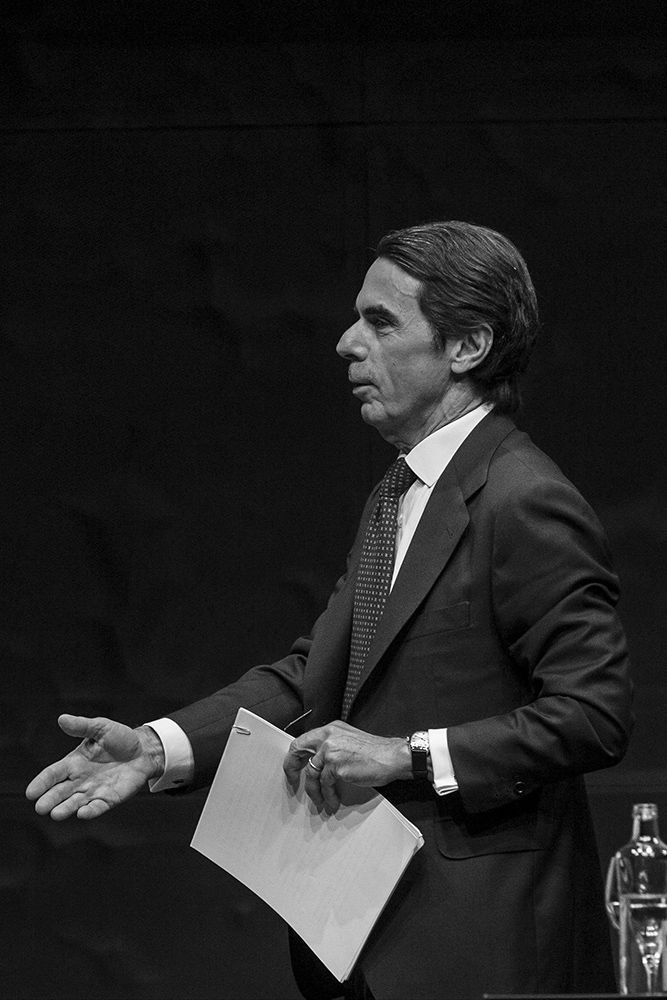

José Maria Aznar nació en Madrid en 1953, en una familia firmemente comprometida con el régimen franquista y la promoción de su Caudillo. El padre fue el jefe de programación de la cadena SER durante veinte años y cuando Aznar era adolescente se convirtió en el primer director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión, bajo las órdenes del ministro de Información, Manuel Fraga.

El referente que Aznar cita siempre es su abuelo paterno, que escribió libros vagamente nazis como Historia de la Cruzada o El Alcazar no se rinde. El abuelo de Aznar, que había sido admirador de Sabino Arana, se convirtió en el hagiógrafo más famoso de Franco y el dictador lo nombró ministro plenipotenciario en los Estados Unidos, embajador en la ONU y otros cargos diplomáticos, además de director de La Vanguardia en dos ocasiones.

Mientras la familia promovía el acercamiento del régimen a los Estados Unidos por motivos de supervivencia política, Aznar estudiaba en una escuela privada de Madrid muy religiosa. En la facultad de Derecho, el futuro presidente se afilió a una organización ultra que predicaba el retorno a los ideales de José Antonio. El choque entre los valores del catolicismo falangista y el liberalismo americano debieron contribuir a forjarle esta expresión tan suya de colérico reprimido.

Licenciado el mismo año que moría el dictador, en 1976 Aznar entró en el Ministerio de Hacienda y empezó a escribir en los diarios. Durante los debates de la Transición, tildó al modelo autonómico de “charlotada intolerable”. En 1979 se afilió a AP siguiendo los pasos de su mujer, Ana Botella. Destinado en Logroño por la administración, enseguida fue nombrado secretario general del partido en La Rioja y en 1982 entró en el Congreso como diputado por Ávila.

Su ascensión política fue de la mano de las dificultades de la derecha para sacarse de encima a los fantasmas del franquismo. Incapaz de hacer sombra a la hegemonía del PSOE, a finales de los años ochenta el partido de Fraga entró en una profunda crisis interna. Los intentos fracasados de Herrero de Miñon y de Hernández Mancha para unificar el partido le abrieron el paso de manera inesperada, poco después de ser elegido presidente de la Junta de Castilla y León.

En 1989 Aznar consiguió el apoyo de Fraga y se convirtió en el jefe de la oposición. El hecho de venir de una familia del régimen y, a la vez, de ser un desconocido sin deudas con las momias del partido, ni cargos durante la dictadura, le dio unas ciertas ventajas. Le permitió rodearse de jóvenes ambiciosos y desacomplejados, e ir lavando la cara a la derecha con la tranquilidad de saber que tarde o temprano el PSOE caería desgastado por la corrupción.

Hasta que no llegó a la Moncloa en 1996, Aznar utilizó las mismas tácticas feroces que González había practicado para desbancar a Suárez. El hecho de que fuera pintado como un hombre sin ideas ni carisma, lo ayudó a vencer la resistencia que muchos españoles oponían a votar un partido de derechas. Mientras sus diarios crispaban el debate, Aznar aprovechaba la imagen de hombre gris para venderse como un tecnócrata eficiente y desapasionado, ideal para poner orden y consolidar los progresos alcanzados por los socialistas.

La sangre fría que demostró en el atentado de ETA en 1995, acabó de darle el pedigrí de líder que necesitaba para ganar las elecciones y ayudó a contrarrestar la agresividad que su entorno gastaba con el Gobierno de González y sus socios. Cuando en la noche electoral sus votantes cantaron aquello de “Pujol enano, habla castellano,” pudo aparecer en TV3 diciendo que el catalán “es una de las expresiones más perfectas que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje”.

Durante la primera legislatura, Aznar se tuvo que entender con CiU y PNV para gobernar. Es la época de la abolición del servicio militar, del despliegue de los Mossos, de la corresponsabilidad fiscal, y de los discursos llenos de citas de Cambó y de Josep Pla. También es la legislatura de la entrada al Euro y de la simplificación de las estructuras estatales. Aznar comprobó que con dinero en el bolsillo la gente se sentía más española y encontró en Europa un aliado.

La privatización de los grandes monopolios públicos, que acabarían funcionando como oligopolios del PP, barnizó de euforia su gestión y creó una corte de nuevo ricos que le reían todas las gracias. El vacío que dejó la retirada de González elevó Aznar hasta limbos inesperados. De repente, aquel hombrecillo seco y serio hasta la pedantería y la mala educación tenía un poco de carisma. Su bigote parecía menos repelente; su carcajada menos estúpida; su orgullo más audaz e inteligente.

En la segunda legislatura, la impaciencia y los complejos que Aznar había conseguido contener volvieron multiplicados. Con la mayoría absoluta, empezó a actuar como si los suyos hubieran ganado otra guerra y despertó fantasmas que parecían superados. En política autonómica, decidió que había que cerrar el proceso de descentralización. El hecho de que Pujol apareciera en los diarios internacionales le molestaba profundamente, y el PP empezó una ofensiva por convertir a CiU en su sucursal en Cataluña.

En Euskadi, el hecho de tener un padre nacido en Bilbao y un abuelo que hablaba vasco no solo no le ayudó, sino que convirtió el conflicto en un tema personal. Dominado por un ego colérico, y una burbuja mediática cada día más servil, Aznar osciló entre la intransigencia y el electoralismo ante la violencia de ETA. Si no hubiera sido por el clima antiterrorista que el atentado de las Torres Gemelas generó en todo el mundo, su estrategia policial hubiera podido acabar muy mal.

En política internacional, Aznar también enseñó el bigote quijotesco, y actuó como si España fuera una gran potencia. Por una parte daba lecciones de economía a Francia y Alemania, y del otro hablaba de “mi amigo Bush” y “mi amigo Tony Blair”. Ciego por los beneficios de la burbuja inmobiliaria y financiera, creyó que podia tratar a la Unión Europea como si fuera Cataluña. El día que se dejó fotografiar con los pies sobre la mesa en el rancho de George Bush, acabó de perder la cabeza. O quizás la perdió el día que le organizó una boda de princesa a su hija.

El hecho es que el atentado del 11-M y la gestión que hizo su Gobierno no sólo puso en evidencia hasta qué punto se había dejado llevar por la fatuidad. También hizo que la izquierda se sintiera legitimada para convertirlo, injustamente, en el malo de España más importante desde Franco. Con los años, la crisis inmobiliaria y financiera y las consecuencias de la guerra de Irak han acabado de oscurecer el legado más brillante del líder popular. La parte más intangible y espiritual, el sueño de una España urbana y patriótica sigue perfectamente vigente y todavía alimenta el discurso de la derecha y la izquierda.

Así se da la paradoja de que el mejor presidente que ha tenido España ha sido el peor ex-presidente. Despojado del aura que le había dado el poder, Aznar no ha sabido encontrar su lugar en el mundo y el milhombres que siempre le ha corroído dentro no para de crecer, reclamando un poco de reconocimiento. Los últimos años hemos visto cómo se quitaba el bigote, hacía gimnasia, se dejaba el pelo largo, se lo cortaba, se fotografiaba en la playa en bañador, aprendía inglés, criticaba a Rajoy y, en definitiva, cómo se refugiaba en el papel del Cid que justifica con una actitud apocalíptica su enfado y su resentimiento.